年齢とともに体力がなくなった、記憶力が怪しくなってきた…なんて思うことはありませんか?実はこれだけでなく、免疫機能も年を重ねるとともに下がっていくのだとか!そんな年齢と免疫の関係について、東京医科歯科大学名誉教授の廣川勝昱先生に教えていただきました。

免疫システムの最前線で働くのは、口腔、のど、気道、消化管の粘膜面でウイルスや細菌などの侵入をブロックするIgAを主とする抗体類や、ウイルスや細菌を細胞内に取り込んで殺菌する好中球。この最前線を突破して体内に入ってしまった時には、一度感染した病原体を記憶することで次に感染したときに効果的に排除することができる、獲得免疫系システムが働きます。

◆40代が免疫力の曲がり角!

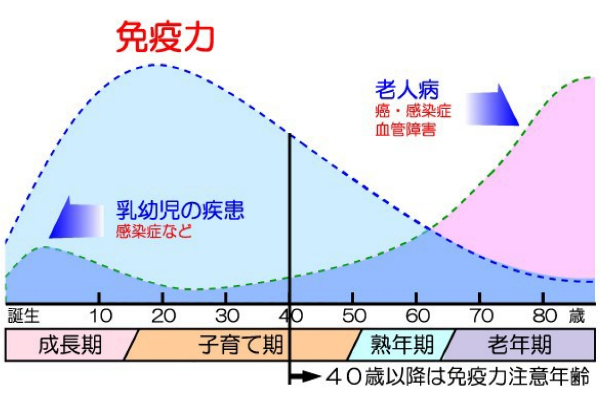

感染症に関する免疫系の働きで主役となる免疫細胞はT細胞ですが、免疫系の中で老化が最も進むのもこのT細胞の免疫系なんだとか!「獲得免疫系の働きは思春期にピークを迎え、40代で半分に、70代には20%ほどに低下します。加齢に伴う免疫機能の低下は、40代が曲がり角と言っていいでしょう」(廣川先生)。コロナ禍で高齢者の重症化や死亡が報じられているのも、年齢とともに免疫力が落ちるからとも言われています。

ではなぜ年齢とともに免疫力が落ちてしまうのでしょうか?そのカギを握るのが、「胸腺」という器官。「胸腺」は、胸骨の裏側に位置する臓器。骨髄で誕生したT細胞の赤ちゃんが、一人前のエリート免疫細胞として働けるよう教育を行う器官です。廣川先生によると、「胸腺でもっとも教育が行われるのは新生児から小児期で、胸腺の重量は30~40gに達します。しかしその後胸腺は加齢とともに縮小し、60歳前後で脂肪組織に置き換わってしまいます」というショッキングな事実も!

これは数値でも実感することができます。下のグラフは廣川先生が、T細胞の免疫機能を数値化し、男女別にグラフ化したもの。こちらのグラフを見ると、20代前後のピークに比べ、曲がり角の40代は約半分に。年齢とともに直線的に下がっているのもわかりますね。「免疫の曲がり角を迎えたら、T細胞の働きを活性化することが、健康を維持するために重要です」(廣川先生)。では、どのように活性化していったらいいのでしょうか?

◆T細胞の働きを活性化するカギは「発酵性食物繊維」にアリ!

T細胞には様々な種類がありますが、その中にウイルスに感染した細胞を破壊する「キラーT細胞」があり、ウイルス性の感染症ではキラーT細胞が花形として活躍します。

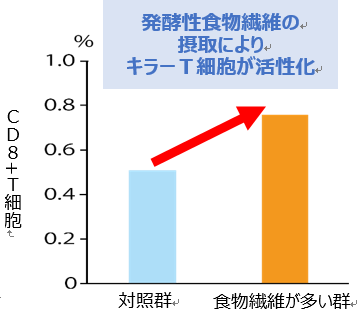

京都府立医科大学准教授の内藤裕二先生によると、「T細胞は状況に応じて変身しますが、キラーT細胞の多くは『CD8+』というT細胞の一種が変身したもの。『CD8+T細胞』は、発酵性食物繊維を多くとると増えることがわかっています」。発酵性食物繊維とは腸内で発酵しやすい食物繊維のことで、小麦ブランなどに含まれる「アラビノキシラン」や、大麦などに含まれる「βグルカン」が代表的。

また発酵性食物繊維はキラーT細胞だけでなく、ほかの免疫システムにも働きかけるのだそう。発酵性食物繊維は大腸の奥で発酵し、短鎖脂肪酸を産生します。「短鎖脂肪酸は、体の中に細菌やウイルスの侵入するのを防ぐIgA抗体と、抗原に対する免疫応対を担うIgG抗体の産生を活性化することが海外の研究でわかっています」と内藤先生。

◆発酵性食物繊維を多く摂る地域はインフルエンザが少ない!

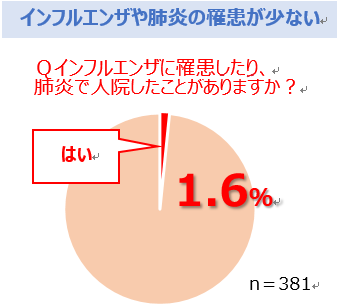

ここで驚きの調査結果も!100歳以上の高齢者の割合が全国平均の約3倍、しかも寝たきりでなく健康な高齢者が多く暮らすという、京都府京丹後市の高齢者を対象に長寿の研究を行う内藤先生によると、下記のことが明らかに。

「この地域でよく食べられている食品には発酵性食物繊維が多く含まれており、在住高齢者の腸内細菌には酪酸を産生する菌が多いことがわかっています」(内藤先生)。2020年に現地で実施したアンケート調査で、「インフルエンザに罹患したり肺炎で入院したことがありますか?」という質問に「はい」とこたえたのは、わずか1.6%だったのだとか!高齢の方が多いのにこの結果は驚異的ですね。

「年齢的に免疫力の曲がり角を過ぎちゃった…」という人は、今からでも遅くはありません。毎日の食事に大麦や玄米、全粒小麦、ゴボウといった発酵性食物繊維が豊富な食品を意識的に取り入れて免疫システム強化を目指し、このコロナ禍を元気に乗り切っていきましょう!

廣川勝昱(ひろかわ・かついく)先生

東京医科歯科大名誉教授。株式会社健康ライフサイエンス代表取締役。免疫力を血液中のリンパ球を用いて定量的に測定し、健康維持に必要な科学的情報を提供している。

内藤裕二(ないとう・ゆうじ)先生

京都府立医科大学准教授。消化器病学の専門家として最先端の研究を行う傍ら、臨床の場で30年以上にわたり5万人以上を診察した経験を持つ。長寿腸内細菌として知られるようになった「酪酸菌」研究の第一人者。

構成・文/倉澤真由美