第4話 遺書

なにしろ突然の死だったから、遺書らしきものなどなかった。亜希はもちろん、この年で死ぬつもりなどなかったのだ。

「康ちゃんが結婚したら、孫の世話でしょ? そのあとは親の介護が始まるわよ。叔母さんも一緒に面倒見るよ。近いから」

とよく言っていた。

「二人送ったあとは、パパの介護だよ。休む暇なしだね」

そんな先のことまで考えられない佐知は、亜希を頼もしいと思うと同時に、よくそんな献身的になれるなと、感心すらするのだった。自分のことはいつも二の次、家族や親戚、友達の事ばかり考えていた。

「亜希ちゃん、家族の事より、自分の健康も少しは気遣って。どう見ても太り過ぎだから。血圧とか、計ってる?」

などと言っても、

「血圧? 血圧なんか上がりっぱなしだよっ」

と、いらん意地を張った。亜希と佐知の母親たちはもともと東京の下町出身で、嫁いでから山手夫人を気取っているが、素になるとガラッパチなところがあった。料理の味付けも塩辛く、それを伝統的に受け継いでいるのが亜希だった。

「あ、そーそー、さっちゃんさ、谷中行くことあったら、中野屋の佃煮買って来てね。あさりと山椒昆布と唐辛子の葉」

とよくリクエストしていた。今年は、倒れたのがまだ新米の出始める前だったから、あの塩辛い佃煮で、炊き立てのごはんを食べられなかったのは無念だったろうと、佐知は仏壇にお供えした。

イラスト/原知恵子

仏壇は嫁いだ室井家のものだが、そこに亜希の小さい遺影を飾り、亡くなってから色んなものをお供えしていた。

「はい、亜希ちゃん、今年も新米、美味しいよ」

ごはんをてんこ盛りにして、中野屋の佃煮もぽちっと乗せた。

遺影は、亜希の父親の命日に、好物だった鰻を母と叔母と四人で食べた時のものだ。佐知のスマホに残っていたのだ。嬉しそうに鰻重をカメラに向ける亜希。あの時も、

「これはもう、うまみの玉手箱や~」

と、グルメ評論家・彦摩呂の真似をしてみんなを笑わせたっけ・・・。

好きなものを思いきり食べて、好きな料理をしている最中に逝ったのだから、本望だったと言えば言える。でも・・・。

「ちょっと早すぎだよ、亜希ちゃん」

佐知は遺影に話しかけた。スマホで撮った写真を家のプリンターでプリントし、小さい額に入れたから、ボケてもなく、お葬式の遺影よりはマシだった。

「まだ、康ちゃん一人モンだし、孫のマの字も見えないじゃん。おばちゃんの面倒は私が見るけど、亜希ちゃんには至らないよ」

佐知は正直、自分には無理、と思っていた。叔母も母もそのことを承知で、二人して入る施設を今から検討していた。叔母が一人住まいしているマンションと、実家の敷地を半分売って、子供たちには迷惑かけないようにするのだと。

亜希が倒れる前は、そんなことまで考えていなかったと思うが、葬儀の席で二人がいきなりその話をし始めたので、佐知はやっぱりな、と思った。亜希には任せられるが、佐知にはそもそも、頼むつもりもない。

「嫁に面倒見てもらうつもりもないしねぇ」

二人は、まだ見ぬ嫁のことも、ハナから頼りにしてなかった。佐知の兄はいい年をして、いまだ実家住まい。亜希の弟も、独身で新宿区に住んでいる。

「要介護のばあさん二人付きじゃ、来るモンも来なくなっちゃうしね」

と言って笑っていた。佐知は安堵の息をもらすとともに、情けなさでいっぱいだった。

記事が続きます

私は、母親にも叔母にも頼りにされていない。良かった。じゃなくてダメやん。嫁ぎ先の両親は、短命で既に他界している。二人とも心筋梗塞、脳卒中でピンピンコロリだった。夫は今のところ、病気をすることもなく元気に働いてくれているが、亜希の死で、自分はどうなのかなと、ふと心配になって来た。

夫の会社の健康診断で、毎年簡単な検査はしているが、特にひっかかったことはなかった。もともと痩せ型で年を取ってますます太れなくなっているから、皺こそ気になりはすれ、メタボとは無縁。

「でも、痩せてると癌になりやすいって、聞いたことあるしな・・・」

佐知は独り言ちた。五十代にもなると、四人に一人は癌になるっていうし・・・。

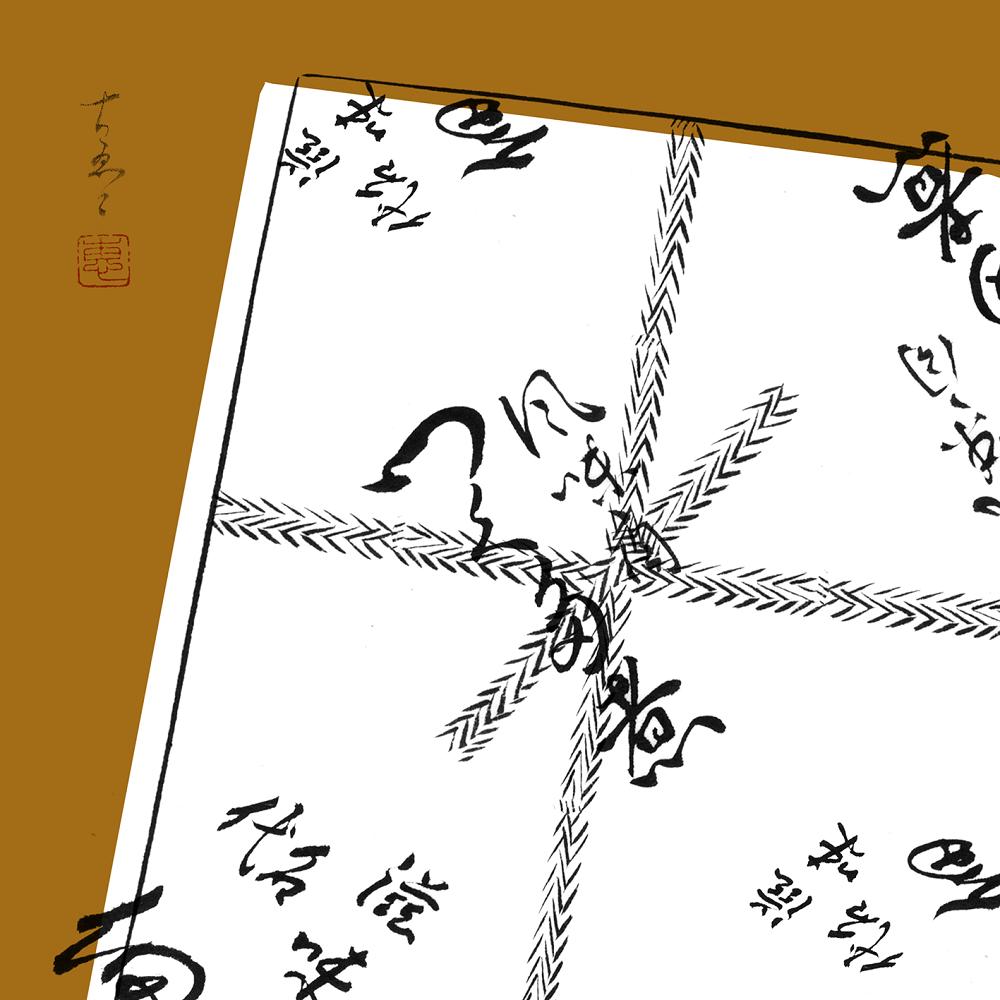

佐知はスマホを見始めた。もし私が、今、突然死ぬことになったら、家族に伝えておかなきゃなんないこととか、書き留めておいた方がいいんじゃないかな? 長男の久志はともかくとして、娘の花梨には残し伝えたいことが山ほどある。それに・・・。

クローゼットの奥底にしまい込んでいる過去の写真を整理して、随分と処分しなければならなかった。

「とうとう書くときが来たか」

大人女子用に、お洒落なエンディングノートなるものがあることは知っていたが、遺書らしきものをつけるなんて、まだまだ自分には必要ないと思っていた。が、もしかして自分だって、このコロナ禍の今、死ぬ可能性があるのではないか?

佐知はそれまで見ようともしなかったエンディングノートを、アマゾンでポチった。

これまでのお話は、こちらからどうぞ。

次回は、4月1日公開予定です。お楽しみに。