先日、ある作家さんの取材が終わったときのこと。「いいお話が聞けたな~」とほっこりしながら帰り支度をしていたら、ふいにその方に「お酒、本当に全然飲めないんですか?」と話しかけられました。

なぜそんなことになったかというと、取材で取り上げた小説の重要な舞台がバーだったから。そして、作中で繰り広げられる客たちの会話が楽しいことに触れながら、「私はお酒がダメなので、こういう雰囲気に憧れますね~」と言ったから。

「お酒がダメというより、ちょっとのアルコールで真っ赤になるのがイヤなんです。もちろん、量も飲めないんですけど」

そう答えた私に、その作家さんはにっこり笑ってこうおっしゃいました。

「僕の友達にも、お酒がまったくダメな人がいますよ。でも普通に飲み会に参加してきて、みんなといろんな話をするんです。結構長い付き合いになりますね」

何だかハッとしました。いつの頃からか私は“飲み会とは、飲めないと楽しくない会”だし、飲めなくても楽しめる人はテンションが高めの人、と思い込んでいた……。

でもそれは数少ない参加経験での感想であって、ふだんのテンションで飲み会を楽しめる人もいて当然。ただしそういう人には、大人の度量みたいなものが備わっているのかもしれないな、と。

そんなことを考えた私でしたが、とにかくバーや飲み会には縁がないので、そういう場ならではの人間関係が描かれた小説を読むと、何となく憧れを感じます。ただ考えてみると、憧れの正体についてはあまり気にしたことがありませんでした。

そんなとき、たまたま手にしたのが佐藤正午さんの連作短編『人参倶楽部』。奇妙な名前のスナック「人参倶楽部」を訪れる人々の、哀しかったりおかしかったりする話を読みながら、しみじみこう思いました。「嘘と本音が入り混じったセリフを時に真正面から受け止め、時に受け流すことができるのも、大人の度量のひとつなんだろうな」と。

『人参倶楽部』

佐藤正午 光文社文庫 ¥619(税別)

恋に疲れた女や本音のわからない小説家などがスナック人参倶楽部を訪れ、マスターにさまざまな話をしていく。ラストにはマスターの妻の話が。夫の浮気を察知しつつ待つ妻の心理が怖いほどリアル!

佐藤正午さんは、1983年に『永遠の1/2』ですばる文学賞を受賞してデビュー。2000年刊行の『ジャンプ』がベストセラーになり、’13年には『身の上話』がNHKでドラマ化されるなど、著書には数々の話題作があります。

どちらかというと寡作の佐藤さんですが、根強いファンが多いことは有名。私もそのひとりですが、彼の作品の最大の魅力は会話だと、いつも思います。読むたびに、(いい意味で)人たらしの話を聞いているような気分になる、というか。脇が甘くてツッコミどころが多いのに、頭のどこかで人の世の真実を探ろうとしている人が語り手だったり、重要な登場人物になっていると、よく感じるのです。

さてこの連作短編ですが、時はOurAge世代にはなつかしい1980年代後半、場所は地方(九州?)のある街。そこでスナック『人参倶楽部』を営むマスター・いさむの目線の話が5篇、彼とかかわりのある人物の目線の話が5篇、収められています。いさむは妻も子もある35歳、口は堅いが女にはだらしがないという、なかなか厄介な男です(笑)。

それぞれのお話で語られるのは、ざっくり言えば人生のままならなさ。逆に言えば、そういうものを抱えた人たちが引き寄せられるのが人参倶楽部、なのかもしれません。

どれも読後に余韻が残る話ばかりですが、私が一番切なかったのは「夜のうちに」。ある事件をきっかけに夜の仕事を辞めことにしたゆかりが主人公で、彼女が電話で言ったセリフのみで(かかってきた電話もかけた電話もあり)構成されています。つまり、佐藤さんの小説の魅力である会話の妙が、片方だけを切り取ることでより鮮明になっている、というわけ。

そしてそこから感じられるのは、「こう生きよう」と思ってもままならない彼女の人生。それはゆかりの性格に原因があるのか、若い彼女の美しさや人の好さが周囲を誤解させてしまうのかと、思わず考えてしまいます。

もしゆかりに人生相談をされたら、私ならどう答えるでしょう。教訓的なことを言っても、彼女の心には響かないような気がします。じゃあどうすれば、と考えたとき思い浮かんだのが、遊び心という言葉でした。それを交えて伝えなければ、やっかいな人生の真っただ中にいる人には、正解であっても届かないんじゃないか。そして遊び心をいつの間にか磨ける場所のひとつが、酒を飲む場なんじゃないか……。

下戸の私がどうやって遊び心を磨くかは別として、これからの人生、そういうことが大事な局面がきっと出てくるのだろうな、という気がしました。

私が憧れる度量のある人や遊び心がある人への道は、まだまだ遠そうです。

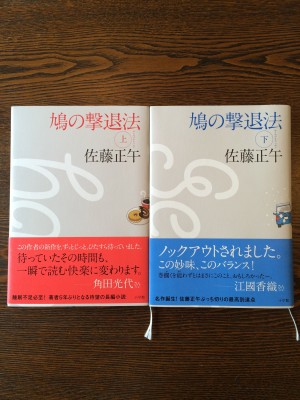

『鳩の撃退法』

佐藤正午 小学館 上・下各¥1850(税別)

佐藤さんの最新作は、謎が謎を呼ぶ長編小説。かつての売れっ子作家・津田は、ホテルへコンパニオンを送迎するパート運転手。ある日知り合いの形見の鞄を受け取ると、三千万円を超える現金が入っていた! しかも津田が使った一枚が偽の一万円札だったことから、事態は思わぬ方向へ。角田光代さんと江國香織さんが絶賛する帯にも注目!