最近、食の世界の重鎮の方などもここをめがけて訪れている、沖縄のぬちぐすいを自分スタイルで作り上げているレストランが、伊良部島にあります。

宮古島から橋を渡って割とすぐ、8棟のみのヴィラ「紺碧ザ・ヴィラオールスイート」にある、レストラン「エタデスプリ」。

レストランからは、ヴィラの赤瓦の屋根と、プール、海と空の青しか見えません。

シェフは、渡真利泰洋さん。宮古島の出身で、東京、南仏、フレンチバスクの名店で腕を磨いてきました。

伊良部島の海をイメージした器が印象的な、シグネチャーの「CHAMPLE」。

何十種類もの島野菜を、山羊を食べる沖縄の習慣から編み出した、山羊のヨーグルトソースでいただきます。

宮廷料理の色合いを再現した逸品。ズッキーニなどの野菜にくるまれた金目鯛は火入れが繊細かつ絶妙。伊勢エビとコーレーグース(泡盛に島唐辛子を漬け込んだ沖縄の調味料)のソースとアイオリソースが寄り添います。

「琉球王朝時代には、さまざまな地域との交流で生まれた“琉球ガストロノミー”があったはずです。私はそれを復活させたいんです」

ヒト、コト、モノ、歴史の巡り逢いこそが、ガストロノミー。

食文化の歴史を掘り起こして、島の自然や生態系を守りながら、島の食材を無駄なく使い味わいつくしたい、そして食の歴史を動かしたいというシェフ。

その情熱をもって、ひと皿ひと皿を構築しています。

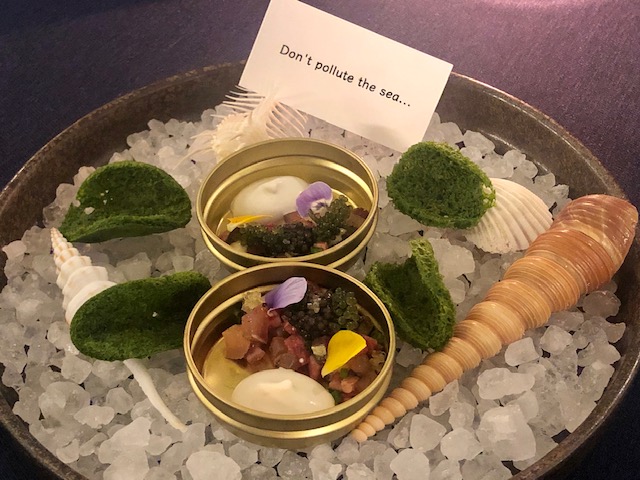

その情熱は、料理にメッセージとして添えられていたり。

そして、実力は食べるとはっきりとわかります。

イワシと宮古牛のタルタルにレフォールのクリーム、海葡萄がキャビア缶に。牛肉に雲丹や牡蠣を合わせる手法はあるけれど、イワシが牛肉に完全に馴染み、海葡萄という、沖縄にとって大切な食材=グリーンのキャビアの存在感がアクセントになって、牛のタルタルの美味しさに海を感じる、という粋な演出になっています。

「空想の鹿」は2万6千年前に宮古島に生息していたノロジカを、現代に食べるとしたらどうなるだろう? を空想したそう。そういう物語をしたためた巻紙の文がまたよくて、じわっと来るのです。鹿肉にアワビを添えた一品は、とこぶしと肝のソースで。

そば畑にいる鳩など地元の動物、とくに人間のエゴで害獣とされるもの達を生かすことを考えて、クジャクで出汁をとったり、常に考え、チャレンジしている、渡真利シェフ。

発想と手間をかけ、素材とそれにまつわるストーリーがしっかり料理に落とし込まれ、驚きのある楽しい料理に仕上げられていく、その独創性は驚くばかり!

沖縄といえば、の山羊のクオリティも、肉の処理、火入れともに抜群で、全然臭みなくミルキーだったり。生産者さんとクオリティを上げていく努力をしているのも伝わってきます。

先日伺ったときは、実は一番印象的だったかもしれないのは、デザート。

飲兵衛なので、デザートにはあまり積極的ではないのですが、これには参りました!

「オリオンビール」

渡真利シェフは、料理に名前を付けるのですが、これは、東京の一つ星レストラン「ローブ」の名パティシエール平瀬シェフ考案のユニークなデザートで、「海でおつまみを食べながらビールを飲む」という発想。

島とうがらしのチュイールと海ぶどうがおつまみ、それとビールのソルベをまとめるようにいろんな要素が入ってて、食べる度に違う食感と味が口に広がる、なんとも不思議で楽しいデザート!!

下から、むちゃ香るガーブチー(沖縄みかん)のマリネとマーマレード、アフ(食感がアフ〜としてるのが名前の由来の蒸しパン)ピパーツのエスプーマ、オリオンビールのソルベ、海ぶどう、オリオンビールのエアー。

海ぶどうの塩気とプチプチの食感をアクセントに、全てがいい仕事してる! のでした。

来年からは、この琉球ガストロノミーのコース以外に、野菜中心のメニューも走らせるそう。進化が止まらない、エタデスプリ、ますます楽しみです!

もちろん、夜もいい雰囲気です!

席数が多くないので、是非予約を!

そしてエタデスプリがある、「紺碧 ザ・ヴィラオールスイート」もご紹介!

宿泊者が滞在する8棟のヴィラは、すべてオーシャンビュー。

各ヴィラにプライベートプールとガゼボがあります。

そして、特筆すべきは、朝食です。沖縄のごはんを見事にエタデスプリ クオリティに仕上げられていて素晴らしいので、是非ご体験くださいね。

レストラン エタデスプリ @紺碧ザ・ヴィラオールスイート

沖縄県宮古島市伊良部字池間添1195-1 ☎0980-78-6000 x18:00~22:00 ディナー1名¥10,000~(税・サービス料込み 1コースのみ スタートは18:00からと19:00から) 要予約。※レストランは「紺碧ザ・ヴィラオールスイート」にあり、宿泊も可能。1泊1室2名利用時の1名料金¥36,000~(朝食、夕食込み 税・サービス料込み) アクセス:宮古空港・みやこ下地島空港から車で各約15分

撮影/秋田大輔・編集部