どうしたら差別を「過去のもの」にできる? NY市が進めるジェンダー・ギャップ解消作戦にヒントがあった!

「女性がたくさん入っている理事会の会議は時間がかかる」

東京オリンピック・パラリンピック大会組織委員会の森喜朗会長のあまりにも印象的なフレーズは、瞬く間に世界を駆け巡りました。

私の住むニューヨークにも、もちろん到着。ニューヨークタイムズやワシントンポストといった全国紙からNBC、フォックスニュース、スポーツ専門チャネルのESPNなどの大手テレビ(ケーブル含む)局でもすぐに報道されました。森会長のコメントに対する形容詞として、ESPNは「derogatory(軽蔑する)」、CNNは「sexist(性差別的な、女性蔑視の)」と表現。決して誉め言葉といえない言葉を使ったところに、驚きと批判をもって受け止められたことが伺えます。

オリンピックの放映権をもつ米NBCは10日、「東京オリンピックのトップ、森喜朗は大坂なおみや他の人々から性差別主義といわれた。彼は去らねばならない」と強い調子の意見記事を掲載しました。サブタイトルには、「IOC自体、不快な性差別の歴史がある」の記述もあり、オリンピック全体における性差別の解消を求めています。

まだまだアメリカでも女性の地位は、能力に応じて充分に高いとは言えない状況ですが、さすがにもう、何であれジェンダー、性的指向や性自認、人種や民族、宗教、年齢などによる差別は「容認しない」という強い気運が、社会全体に広がっています。ダイバーシティーが重んじられる昨今、このような発言はすでに「ありえないこと」です。

私も最初、彼の発言を聞いた時はあぜんとし、耳を疑い、怒りがこみ上げました。OuraAge世代の私たちは、「日本ってそうなんだよね~」「こんなこと今さら珍しいことでもないし」などと半分あきらめ、無意識のうちに「わきまえ癖」がついてしまっているかもしれません。でも、これから娘たちや息子たちが、さらにその子どもたちが、社会に出ていく時まで、このような状態が続いてもいい? と問われると、そうは思えないですよね。

イーストビレッジの古いアパートメントビルに描かれたこの壁画は、米連邦最高裁の史上2番目の女性判事で、女性の権利向上に尽力したことで有名な「RBG」ことルース・ベイダ―・ギンズバーグがモチーフ。昨年9月に彼女は亡くなりましたが、彼女に共感する人々の心の拠り所として有名。ジェンダー意識の高さの象徴とも言えます

既に森氏は辞任の意向、と発表されていますが、問題はこれで「終わり」ではなさそうです。繰り返し問われてきた「ジェンダー・ギャップ指数153ヶ国中121位(「世界経済フォーラム」2019年12月発表)」という日本の現実を鮮やかに映し出したこの事件。怒るのと同時に、こうした考えを生み出した土壌を見直すいい機会にしたいものです。たとえば、その規模や文化の豊かさなどで東京とよく比較もされる私の居住地、ニューヨークは今何をしているか、から、ヒントを探してみようと思いました。

「女性のみが対象」の市長室予算からの助成金が、外国人でも、トランスジェンダー女性でも、NY以外のテーマでも、もらえる

まず思い浮かんだのが、ニューヨーク在住のジャズミュージシャン、宮嶋みぎわさんの例。彼女はニューヨーク市から「女性限定」の助成金を得ています。

宮嶋さんは作曲家兼ピアニスト兼指揮者で、著名な老舗ジャズクラブ「バードランド」のステージにビッグバンドの指揮者として複数回立ったことがあります。2011年と2014年には、ヴァンガード・ジャズ・オーケストラの副プロデューサーとして、グラミー賞にもノミネートされた実力の持ち主。

指揮者といえば従来女性が就きにくかった職業。「JAZZ界も男性の世界」という印象があるかもしれませんが「むしろ、マイノリティに配慮がある」と宮嶋さん

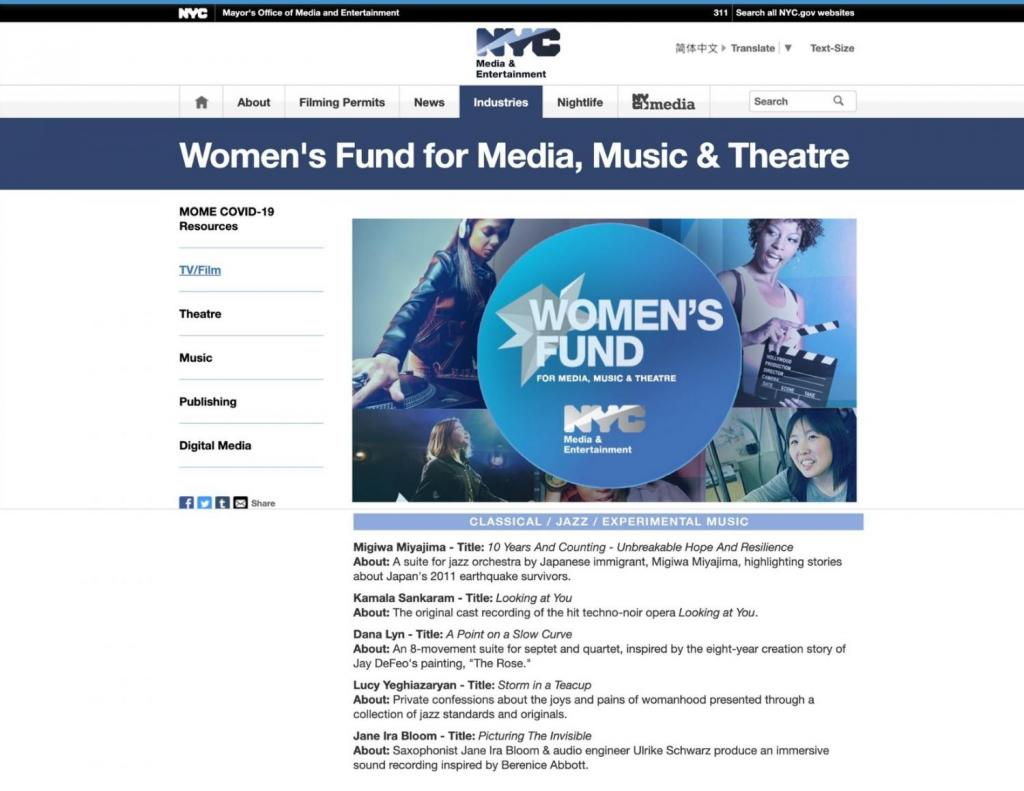

宮嶋さんが受けた助成金の正式名称は、

「NYC Women’s Fund for Media, Music and Theatre」。ニューヨーク市による、メディアや音楽、演劇に携わる女性たちへの基金です。2019年から3年間にわたるプログラムで、予算を出しているのはニューヨーク市長室。2020年は、宮嶋さんを含む94人の女性アーティストに、総計200万ドル(約2億1100万円)の予算がつぎ込まれました。コロナ禍でも予定通り助成金が支給され、アーティストたちはどんなに助かったことでしょう。

このように発表された中に、宮嶋さんの名前も。女性だけを対象に助成金が出るのは「従来不利に扱われてきた結果、弱者となっている現状を、そのまま放置していては差別が解消しない」から。差別是正のために有効と言われている施策です

Classical/Jazz/Experimental/New Music部門で選ばれた宮嶋さんは、特に次の4点で、この助成金は非常に画期的だと思ったそうです。それは、

1)「女性の芸術家がその実力を正当に評価されていない現実がある」と市が認めている。

2)その解決のイニシアティブをとるために「ニューヨーク市の予算で女性芸術家を支援する!」と言い切って、実際に実行している。

3)「女性であると自らが認識」していれば応募できる。(つまり、生まれた時の性が女性でなくても、自分は女性だと思っている人々であれば応募できるのです)

4)選挙権がなくても(つまりアメリカ市民権がなくても)応募できる。

宮島みぎわさんは30歳で「脱サラ」してジャズの世界に。2008年にヴァンガード・ジャズ・オーケストラと出会い、2012年には文化庁の奨学生として派遣されて以来ニューヨークを拠点に活躍。最新アルバムは『Colorful』

「今」楽しいこと、正しいことに、目を向けたい。過去の「権威」「威厳」にこだわるだけではバランスが悪いから

宮嶋さんは、「移民・有色人種・女性でも、作品のテーマがニューヨークに関係なくても」、作品に力があれば認め、市長室の予算で応援してくれる市の懐の大きさに感激したそうです。逆に言えば、それくらいニューヨーク市は女性差別の問題を、重要な課題だと考えているということ。

そんな彼女が今回、森会長の発言を聞いて思ったのは、

「自国の女性を蔑む男性が、権力者でいられる日本って…?」。

たしかに、NY市の認識とくらべると、この差は大きいな、と私も感じました。

実際に、宮嶋さんは、ニューヨークのジャズ界で、女性だからといって差別されたり失礼なことを言われたりしたことはほとんどないそうです。「ジャズは元々奴隷制度の中で生まれた音楽なので、他の業界よりマイノリティーに配慮がある」と宮嶋さん。でも、日本のジャズ界とニューヨークのジャズ界の違いは大きいと感じているとか。

例えば、「ジャズミュージシャンです」と言うと、「どんな曲つくるの?」と聞かれるのがニューヨークで、「誰の音楽が好きなの?」と聞かれるのが日本なのだそう。

「日本の男性たちには、『自分が好きなレジェンドをお前も尊敬しているかどうかを確かめてやる、好きなら認めてやる』、という姿勢を感じる」と指摘します。典型的な「マンスプレイニング」(註)ですね。

*註:「男(マン)+解説(エクスプレイン)+ing」で「マンスプレイニング」という造語。参考:『説教したがる男たち』レベッカ・ソルニット著)

一方ニューヨークでは、「どんなことしてるの? 楽しそうだから教えて」という感じで、全然違うそうです。

日本は、過去の威厳や権威に頼るところが大きいのかもしれませんね。もちろん、過去の実績に敬意を払うことは大事ですが、時代にあった変化とうまくバランスをとっていきたいものです。ニューヨークのジャズミュージシャンたちのように、今楽しいこと、今面白いことにフォーカスすると、何か突破口がみえてくるかもしれません。

女性やマイノリティの起業家向けに「チャンスを増やす」仕組みも市が提供。必要なのはやっぱりクオータ制での「数の確保」

ちなみにニューヨーク市は、マイノリティや女性の起業家と行政の仕事をマッチングさせるプログラムも実施しています。所有権の51%以上を持って運営している人が女性あるいはマイノリティーの人種であることなど、一定の条件を満たしていて、承認されれば、市の仕事を請け負うコントラクターなどのバイヤーに商品やサービスを見てもらいやすくなっています。申し込みも認可の更新も無料であることにも、女性とマイノリティーを後押しする姿勢が伺われます。

こうした女性やマイノリティを支える空気の中、日本人女性もさまざまなジャンルで活躍しています。ファッションブランド「VPL」のCEOで投資家であり、非営利団体「ファッション・ガールズ・フォー・ヒューマニティー(FGFH)」の代表を務める花沢菊香さんは、国際ビジネスの最先端に立つひとりとして今回の発言に疑問を持ったそう。

「今の国際ビジネス界は、『女性の皆さんは活発に意見を言ってくださるので会議の時間を長くとりましょう』とか、会議の進め方を変えるなど、今まで聞こえなかった声を汲み上げる努力をする方がトップに来なくてはいけない時代になっています」

NYコロンビア大学に留学後、ファッション業界へ。ハーバード大学でMBAを取得し、実業家・投資家・慈善事業家として活躍中。震災を機に立ち上げた非営利団体「FGFH」では、昨春以来、義援金を集めて新型コロナウィルス関連の医療現場に防護服を寄付するプロジェクトを実施している。FGFHのウェブサイトには誰でも使えるように防護服とマスクの型紙も公開されている

アメリカファッションデザイナーズ評議会の金融委員会、アジアソサエティーの芸術委員会、国連/スワロフスキーのサステイナビリティイニシアティブのアドバイザーなど、複数の非営利団体にかかわってきた花沢さんによると、それぞれの理事会には、その団体のステークホルダー(利害関係者)の代表が集まるとのこと。それをオリンピックに置き換えてみると、「最終的には国民の税金と世界から訪れる競技者や観光客の男女が費用を支払い、恩恵を享受するのだから、それらの人々から適任でないと言われればクビにできるように契約すべきだった」と花沢さんは指摘します。

花沢さんはかつて日本の商社の社員でしたが、「当時、若い男性社員は出世がかかっているので、会議でほとんど発言しなかった。結果、高齢の森氏みたいな方がのさばる。新たな活力や自由な発想は、森氏みたいな方からは出てこない」と断言します。事なかれ主義の男性から何も意見が出てこない場には、変革は望めません。自由な発言が暗黙のうちに抑えつけられる男性中心の会議が、日本のあちこちに長年はびこってきたことが、いまだに女性蔑視の体質のまま変われない土壌に繋がったと思います。

「ジェンダー・ギャップを解消するためには、やっぱり『クオータ制』(一定の割合をジェンダーごとに確保する制度)みたいな仕組みを採用して、マイノリティの人が『数』から入って来られるようにしないといけないし、数の確保を否定してはいけないと思う」と花沢さん。

森会長は、「全スポーツ団体の女性役員の割合を少なくとも4割にする」という「数」の確保にネガティブな考えを表明しました。数を示すと日本ではともすれば「女性優遇で逆差別」と反対する声もありがちです。でも、虐げられてきた弱者に一時的に有利な仕組みをつくることは差別の解消には有効とされ、成果を上げてきています。それを踏まえて、国際的なスポーツ界の団体で4割と決め、共有されているのです。

ジェンダー・ギャップを埋めていくなら、「数」は大事。ニューヨーク市のように「まずは不均衡を是正する」ことを目指し、そのためのサポートシステムをトップダウンで実施することは、大きな影響力をもたらしているのです。

昨年のクリスマスに、メイシーズで見かけたウィンドウディスプレイにも「平等な社会を信じよう!」と示されていました(右手)。BLM(ブラックライブズマター)運動につながった人種差別問題も背景にあり、「差別解消」への意識は高まる一方です

すごいスピードで変わる世界のジェンダー意識。それは、変わったところから強くなれるから

今年は、アメリカでは初めて有色人種で女性の副大統領が誕生し、バイデン政権の15人の閣僚のうち女性は5人、閣僚レベルのホワイトハウスのスタッフは13人中8人が女性です。合わせると、28人中13人が女性。ほぼ同数です。これだけ女性がいたら、もう「女性蔑視発言」が出てくる可能性は低いでしょう。

ゴールデングローブ賞では、76年の歴史の中で監督賞にノミネートされた女性がいた回はなんと7回しかなかったところ、今年は女性監督が3人ノミネートされ、ノミネートされた男性監督の数を上回ったそうです。

政治や公の機関・場から意識が変わると、社会の意識はより強くなれます。世界的な投資銀行モルガンスタンレーは今年1月半ば、新たに重役に昇進した人数と共に、女性の人数や重役全体における女性の割合、人種別の割合も明らかにして、多様性をアピールしました。こうした透明性が、企業にとってプラスになることの表れですね。ほかにも、さまざまな分野で変化が起きています。

アメリカで起きていることはいずれ日本で起きることが多いので、ジェンダー平等についても、日本もいずれそうになっていくと期待したいですが、そのスピードをぜひ「早送り」したいですね。