第4話 存在しない女

コロナ禍になってから、美穂はリモートワークとなった。飛沫感染を防ぐため、家族以外の人と会わない、飲食を共にしない、が社の鉄則なので、それまでしょっちゅう夕飯を食べに行っていた瞳の部屋にも行けなくなった。

たまに、ラインで連絡をもらっておすそ分けを受け取りに玄関先までは行くが、瞳も、

「私、通勤してるからハイリスクだからさ」

と、マスクも外さず、サクッとタッバーを渡すだけ。お喋りは同じマンションに住んでいてもラインでした。

一日中家にいて、パソコンに向かう。ママチャリ通勤で20分の会社だが、往復の時間と出かける支度がいらなくなっただけで、一日は果てしなく長かった。

そしてその孤独感たるや、恐ろしいほどであった。

同じく独り者の瞳の部屋には、保護猫が一匹、また一匹と増えていた。ぞろぞろと玄関先に来る猫たちに触りたいのは山々だったが、猫にもコロナがうつるという話なので、控えた。

代わりに、ペットセレモニーで作った、亡くなったウサギのぬいぐるみを抱いた。写真を布に転写し、ふわふわの生地でウサギ型になっている。

「ウサコ・・・」

美穂はまた、お骨拾いをしたときの姿を思い出すのだった。小さい小さい背骨が、きれいに並んでいた。

「こんなにきれいにお骨が残るのは珍しいですよ。可愛がられた証拠ですね」

と、熟練の葬儀屋は言っていた。

小さな骨壺はまだ、家に置いてあった。可愛いフォトフレームにウサギの写真を入れ、線香を毎日あげ続けている。

有り余る時間を、思い出の写真で回想すると、驚くほど自分の写真がなかった。結婚していた13年間は、ひたすら元夫の写真と、ウサギがいた頃はウサギの写真だ。誰もいなくなってしまったし、もしコロナにかかってここで死んだら、自分はどこにも存在しなかったようだと、美穂は思った。

元夫とは、あっさり別れた。住宅ローンの名義変更をして、離婚届けに判を押して終了だ。

別れたくはなかったが、激痩せで不眠の美穂は、弁護士を立てて異議申し立てをする気力もなかった。

引っ越しをする気力もなかったから、とにかくここに住み続けて、家のローンを支払い続けることにしたのだ。その金額は、美穂の給料の半分で、残りの半分で生活しなければならなかった。

が、一人暮らしでろくに食べもしないので、なんとか事足りた。ましてやリモートワークになってからは、出掛けないのでお金がかからない。以前は大好きだったワインも、買い足すのが面倒になって、蒸留酒のソーダ割りに変わった。

焼酎、ウォッカ、ジンなどのスピリット類は、常温保存できてかつ量を加減出来たので、時に昼から呑む美穂には便利だったのだ。昼間は薄めにし、仕事が終わったら濃くしていく。

休みの日は、起き抜けから飲む。どうせ誰にも会わないし、どこにも出かけないからだ。

酔ってうつらうつらしていれば、一日は楽に過ごせた。アル中かもしれないなと、美穂は思ったが、自殺するよりマシだろうと、肯定的に考えた。

「抗うつ剤とアルコールは、両方肝臓で代謝するので、肝臓に負担がかかります。お薬を飲む時は、アルコールは控えてくださいね」

と医師には毎回言われるが、美穂は緩慢な自殺を選んだ。このまま肝臓が痛んでいけば、遅かれ早かれ、死ねるだろうと。

どうせ一人だ。なんの責任もないし、死んでも誰も困らない。

年老いた親と、弟がいるが、実家にはもう何年も帰っていなかった。

離婚の事を聞かれるのが嫌だったし、今の自分の状況を知られたくなかった。

子供が不幸で、嬉しい親なんかいない。

離婚した事だけは伝えたが、しっかり自立して一人で生きているということにしておきたかった。

記事が続きます

今日は日曜日だ。美穂は昨夜の向かい酒に、冷凍庫に入れてあるジンをショットグラスで煽った。アルコール度数が高いので、凍らせるとトロっとして美味しいのだ。

「は~」

すきっ腹にアルコールが沁み渡っていく。

「気持ちい~」

ソファでうだうだしていると、ピロリん、と携帯にラインが入った。

見ると、「次はいつやらしてくれんの?」と入っていた。

「いつでもいいよ。今からでもw」と返信すると、

「日曜はヤバいっしょ。家族いるし」と返って来た。

「ぷっ、ワザとだよバ~カ」

美穂は吐き捨てた。コロナが始まる直前に付き合い始めた同僚の男だった。美穂より15歳も年下だが、既に結婚していて二人も子供がいる。

彼もリモートワークだから、平日も日曜も関係ないが、一応、日曜日は家族と過ごす縛りがあるようだ。

「今週水曜出勤だから、ランチタイムに寄るよ」

美穂は「OKです!」というウサギのスタンプを、まるで業務連絡のように送った。

1週間に1日ぐらい出社日が設けられていて、その曜日はまちまちだったから、会社で会うことはなかった。

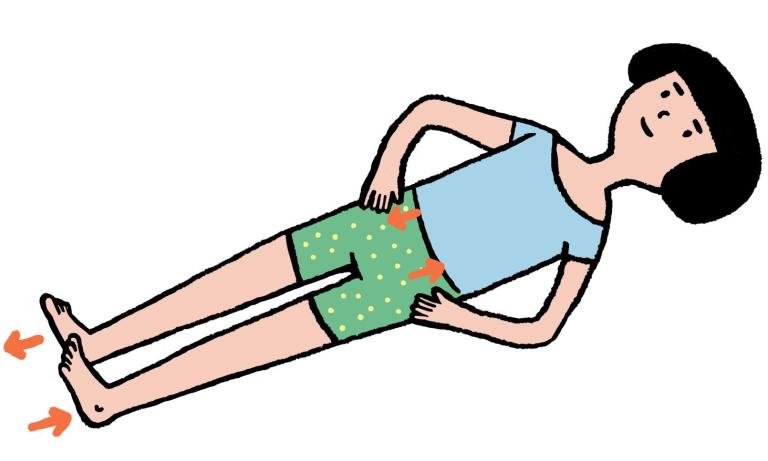

この1年、彼は出社日に美穂のマンションにも出向き、用を足して行った。実に、ただヤリに来るだけの男で、美穂も楽だった。ランチタイムは一時間と決まっていたから、会社から自転車で来て、やって帰った。

その時間管理は見事なもので、美穂はほれぼれするのだった。まるでロボットみたいだ。彼もコロナ禍で自転車通勤を始めたから、競輪選手並みに太ももも鍛えられてきた。家は川崎だという。品川まで自転車で来るのも、相当な距離があるだろうに。

社から、まぁ彼のスポーツバイクでは10分の美穂宅だが、着いてうがい手洗いを済ませ、前戯も含めて30分以内にすべてを済ませ、何事もなかったかのようなていで社に戻るのだから、そのスキルたるや・・・。

美穂も若い頃なら「都合のいい女」なんてイヤだったが、今は逆にありがたくもあった。少なくとも、彼に抱かれているときだけは、女として求められている満足感があった。

肌の温かみもありがたかった。この男は、私が抱き着いても、触っても、つき飛ばしたりしない。だから、もっともっと喜ばせてあげる・・・。

長らくお蔵入りしていたお嬢様が、ちゃんと役目を果たしてくれるのか不安だったが、彼とは相性が良かったようで、充分に濡れたし、イケた。社にあまたいるメガネ君の一人だったが、体の相性を本能的にお互い察知したのだろう。

ヤっているときだけ、美穂は幸せだった。このまま死なせて、と、毎度思った。しかしここで美穂が突然死したら、彼はきっと、どこにも連絡しないで、だまって立ち去るに違いない。それでも良かった。

「あ、良くないか。容疑者になっちゃうじゃん。だいたいそれ以前に、濃厚接触者とかになったら、家族の手前、感染経路不明、とか言うのかな。ぷっ」

美穂は独り言を言い、久しぶりに笑った。

イラスト/ナガノチサト