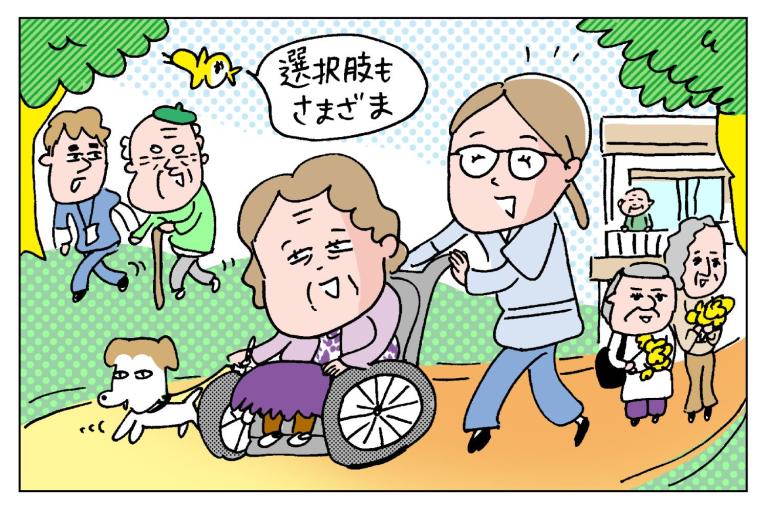

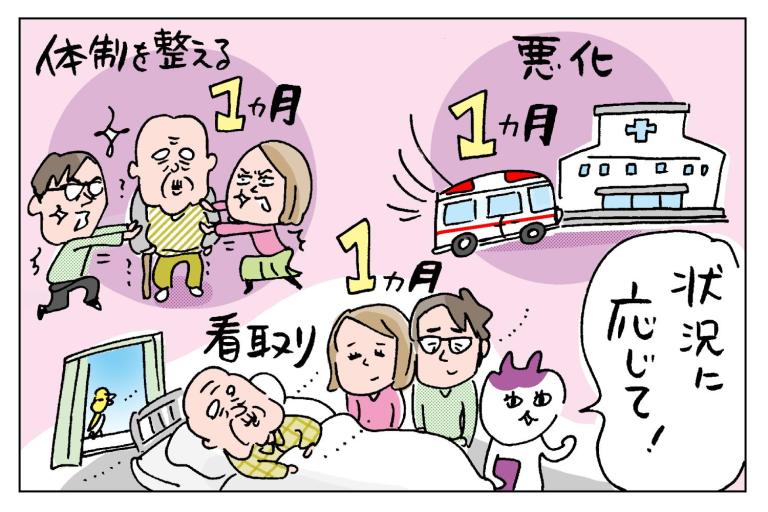

親の希望をすべて叶えようと無理をしなくていい

セトッチ:橋中さんに訪問介護のサービスがいろいろあることを教えていただき、ちょっと安心しています。

ただ、親がそれを受け入れてくれるか…ということが心配になってきました。

というのも、私たち50代の親世代となると、まだ「介護は嫁や娘、家族がするもの」と考えている人も多く、ホームヘルパーさんなどの「他人」が家に入ることは絶対に拒否という人も少なくないです。友人の親にもそうした考えの方はいますし、多分うちの親も同様ではないかなと思います。

でも、仕事もありますし、自分の家族もあるので100%介護生活というわけには…。

橋中:そうですよね。私はそういった「親の介護か、自分の生活か」と悩んでいる方には、「自分の人生、自分の家族を優先させてください」とお伝えしています。誰にでも自分の人生を生きる権利があるのですから。

セトッチ: となると、やはり頼るべきは介護サービスなのだと思いますが、親が拒否する場合にはどうしたらよいでしょうか?

橋中:親にも、いろいろ希望はあると思います。ですから、それを最初から「無理!」と突っぱねるのではなくて、「うん、うん、そうなのね。わかった」というふうに、いったん希望を聞くのがいいかなと思います。

そのうえで、「お父さん・お母さんの希望はわかった。でも、自分たちの生活もあるし、介護保険制度上の制約もいろいろあるから、その希望を100%叶えてあげることは難しいかもしれないよ」というようなニュアンスで伝えてみてはどうでしょうか。

実は親も、そこまで深く考えて確固たる希望として言っているわけではないことも多いものです。

なんとなく、その時の気分で話している可能性もありますし、少し時間が経って聞いてみると、また違う希望を言ったりすることもあります。ですから親が話している希望をすべて叶えようと無理をする必要はないですし、自分を犠牲にしてまで叶えることが親孝行ではないですよ。

介護が大変だということを率直に訴えてみる

セトッチ:では、ホームヘルパーさんに来てもらいたいとか、デイサービスに週に何回か行ってほしいというようなことを親に伝える場合、どのように話したらよいでしょうか? 実の子どもだからこそ、親がしっかりしていた時代の記憶が強いせいか、理論的に話して通じないとなるとイライラしてしまって…。

橋中:ご両親にそうした話を持ちかける際には、理屈で迫るよりも、ご自身が介護でいかに苦しい状況にあるかということを素直に話したほうが受け入れてもらえることが多いようです。「自分はもう限界だから、自分を助けるために介護サービスを利用して欲しい」というように話してみてはどうでしょうか。

逆に、「こうしたサービスを受けたほうがお父さん・お母さんのためになるんだから」という感じの言い方は、避けたほうがいいかもしれません。ご両親が反発して、いっそう拒否する気持ちが強くなってしまう可能性があります。

私の友人に、仕事を続けながら12年にもわたって母親の介護を続けてきた人がいます。その人は、もうこれ以上頑張れないと思ったとき、母親にショートステイを利用してほしいとお願いしました。そのとき、「どうか私を助けて」と泣きながら初めて自分のつらい気持ちを素直に訴えたそうです。

そうしたら、それまで「施設に行くくらいなら死んだほうがマシ」と言っていた母親の表情がさっと変わり「今まで、無理をさせてごめんね」とデイケアサービスに通うようになったそうです。このように、介護者の辛い状況を本音で伝えることで態度が変化することもあります。

記事が続きます

デイサービスを利用して自分の時間を大切に過ごす

橋中:介護疲労がピークになっている人にとって最も大切なことは、介護から完全に離れた場所に一定の時間、身を置くこと。デイサービスを上手に活用してください。

デイサービスを利用することで、それまであきらめていた観劇や友人との会食などができるようになります。一人でのんびり、カフェでお茶を飲むだけでもよいかもしれません。「嫌がる親をデイサービスに行かせて、自分はこんなことをしていていいのか」と思う必要はまったくありません。まずは自分の心と体が元気でいられて初めて、親の介護ができるのですから。

セトッチ:本当にその通りですね。でも、もしできることなら、親をデイサービスに預けている時間、罪悪感なく思いっきり一人の時間を楽しみたいです。そのためには「今頃、お父さん、お母さんも楽しんでいるかな〜?」と思えるような、親も喜んで行ってくれるデイケアサービスを探したいなと思いますが、それは贅沢でしょうか。

橋中:いえ、そんなことはないですよ。施設にもそれぞれ特徴があるので、楽しく通えそうなところを探してみましょう。いきなり決めてしまうと、本人はもちろん、家族も不安だと思いますので、まずはケアマネジャーに相談をして、いくつかの施設を見学してみるとよいと思います。施設によっては運動プログラムが豊富に揃っているところや、音楽活動などのレクリエーションが盛んなところ、静かに過ごせるところなど、さまざまです。

また、知らない人ばかりの環境に入っていくのですから、最初は不安になるかもしれません。でも、だんだん施設のスタッフとも会話が弾むようになったり、顔馴染みが増えてきたりすると、利用者同士の交流も深まって楽しく過ごせるようになるようです。

私の祖母も、毎朝のように「デイサービスになんか行きたくない!」と不機嫌になっていましたが、デイサービスのスタッフが見せてくれた写真には、楽しそうにお菓子作りをする様子や、入居者の仲間とニコニコしながら昼食をとっている姿が映っていました。自宅に閉じこもっているよりも他者とのかかわりが刺激になって、元気が出てくるケースも多いようです。まずはお試しで何度か利用してみることをお勧めします。

遠方の兄弟姉妹の理解を得るには時間が必要

セトッチ:要介護の親もデイサービスで楽しんでくれて、介護する人も自分の時間が持てるのですから、デイサービスはありがたいですね。ただ、いざこうした施設を利用するとなったら、離れて住んでいる兄弟姉妹、親戚から「施設に行かせるなんてかわいそう」「もう少し頑張ってみたら?」というようなことを言われることもあるようです。

橋中:全然気にする必要ないです! 介護の大変さは、実際にやっている人にしかわからないですから。

セトッチ:そうですよね。でも、口では「介護大変ね」とは言うものの何も手伝わないばかりか、たまにフラッと来て、トイレがちょっと汚れていたとか、もう少し食事に気をつけたほうがいいのではないかとか、そんな注意をして帰る兄弟姉妹もいると聞きます。

橋中:そういった、介護の現実を理解していない人の言葉には本当に傷つくものです。それなのに、久々に顔を見せた兄弟姉妹に対して、親は、普段自分には見せないようなとてもうれしそうな顔を見せるのですから、「毎日頑張ってお世話している私は一体なんなの?」という理不尽な気持ちになるのも無理はありません。

でも、離れて暮らす兄弟姉妹も「何をしてよいかわからないだけ」かもしれませんし、遠方に住んでいるのであれば、実際問題として、介護の分担を期待するのは難しいでしょう。そこで、発想を変えて、親の介護を分担してもらうのではなく、自分が楽になるためのお手伝いを兄弟姉妹にお願いしてみるのはどうでしょうか。

例えば、買い物。オムツはかさばるので持ち帰るのも大変ですから、実家に帰ってくる途中に買ってきてもらうとか、ネット通販で手配してもらい、料金を負担してもらうなど。それだけでも助かります。何か頼むときのポイントは相手が行動しやすいことを具体的に伝えることです。

私の姉は滅多に実家に顔を出さなかったのですが、料理が上手なので、帰ってきたときには、喜んで食事の支度をしてくれました。そして、そうするうちにだんだん買い物、掃除、トイレの介助、おむつ替えなども少しずつ手伝ってくれるようになりました。

さらに、月に何回か、数時間程度の留守番をお願いするようにしました。それだけでもかなり助かったのですが、次第に泊まりにも来てくれるようにもなりました。少しずつ介護の様子や大変が伝わったのかなと思います。

記事が続きます

セトッチ:介護の大変さは言葉で説明してもなかなか理解しにくいですもんね。時間をかけて現実を見てもらうということは大切ですね。

橋中:揉めごとの発端は、ちょっとしたボタンの掛け違いということがほとんどです。それがいつの間にかどんどんすれ違ってしまって、双方まったく受け入れられないような大問題にまで発展してしまう…。

お互いに「自分が被害者だ」と思っているのですが、実はトムとジェリーみたいな関係。たいていは交互に攻撃したり攻撃されたりを繰り返しているんですよ。時には相手から仕掛けられて相手のリングに上がり、ときには自分が相手に刺激を与えて自分のリングに引きずり込む。そんな関係がずっと続いているわけです。

もともとは「こんなに介護が大変だ」という切実な気持ちを訴えて、理解してもらいたかっただけなのに、それが伝わらないままに、いつのまにか自分にとって「これが正しい」という正論の「こん棒」を振り回して、相手をやり負かそうとしてしまっているという状態です。

セトッチ:なんだかすごくよくわかる気がします。家族の揉めごとはそうなることが多いと思います。では、どうしたらよいでしょうか?

橋中:冷静に話せる第三者に入ってもらうのがいいと思います。私の知り合いの姉妹で長年揉めていた方たちは、どちらかの配偶者が話し合いに入ったことから、急によい関係性に修復していったといいます。ケアマネさんが入ることで解決に向かった例もあります。

誰に入ってもらうのがよいかということは家庭や状況によりさまざまなので、一概に「どの立場の人がいい」ということはいえないですが、家族というのは近しいだけに、こじれると他人よりも難しい関係になりがちです。

感情だけでぶつかることはできるだけ避けて、第三者に入ってもらうとか、少しずつ時間をかけて冷静な状態になってから話し合うなど、ちょっとした対策をしてから向き合う必要があるかなと思います。

【お話を伺った人】

リハビリの専門家として病院に勤務するかたわら、家族3人(認知症の祖母、重度身体障害の母、知的障害の弟)の介護を20年以上にわたって一人で行う。自分の介護体験と、病院勤務の経験、心理学やコーチングの学びを生かし、これまで2000件以上の介護相談に乗る。介護者のケア、介護と仕事の両立、ヤングケアラー問題、グリーフケアに取り組むほか、医療/介護/福祉従事者自身のケアや職場環境づくりにも注力。自身も元ヤングケアラー。

イラスト/小迎裕美子 取材・文/瀬戸由美子