見過ごさないで! 自宅が休息の場でなくなるのは大きなストレス!

セトッチ:橋中さん。先日、久々に会った友人は、認知症の症状がみられる要介護1のお義母さんと同居していてかなり疲れている様子でした。特に今いちばん辛いのが、夜中にお義母さんが何度もトイレに起きるので、ドアを開け閉めする音や廊下を歩く音で、毎晩何度も目が覚めてしまうことだそうです。

橋中:それでは、十分な睡眠がとれないでしょうね…。本来、家というのは誰にとっても休息の場であるはず。それが家族の介護が始まると、要介護者を支えるための場所になり、自分の心と体を休めることができなくなってしまいます。時には戦場と化してしまうことさえあります。休息の場所がないというストレスは、こうした経験のない人の想像が及ばないくらいとても大きいものだと思います。なんとかして休息をとることを考えたいですね。

セトッチ:でも、友人は「まだ、大丈夫。トイレにはお義母さんが一人で行っていて、自分が介助のために起き出して行っているわけではないから」と言っていました。でも、一度目が覚めると、その後は眠れなくなってしまって、ようやくウトウトし始めた頃に、また物音で目が覚めてしまう。ということの繰り返しで慢性的な睡眠不足だそうです。

橋中:十分な睡眠がとれない状態が毎日続くのであれば、すでにかなり疲労が蓄積しているのではないでしょうか? 一度、完全に介護から離れた状態に身を置いて、ぐっすりと朝まで眠って、心も体も休める必要がありそうです。

ショートステイ(短期入所)は利用していらっしゃるでしょうか? ショートステイは、簡単にいうと、介護が必要な人が、介護付きのホテルに短期間宿泊するというようなイメージです。

介護をしている人が冠婚葬祭や出張などで何日か家をあける際や、病気になったとき、そして、疲れが溜まってきたとき。心身に不調をきたす前に、介護から少しの間離れて休息をとるためにもぜひ利用してほしいです。

医療スタッフによるケアが受けられる医療型ショートステイも

セトッチ:ショートステイでは、利用者はどのようなサービスを受けられるのでしょうか?

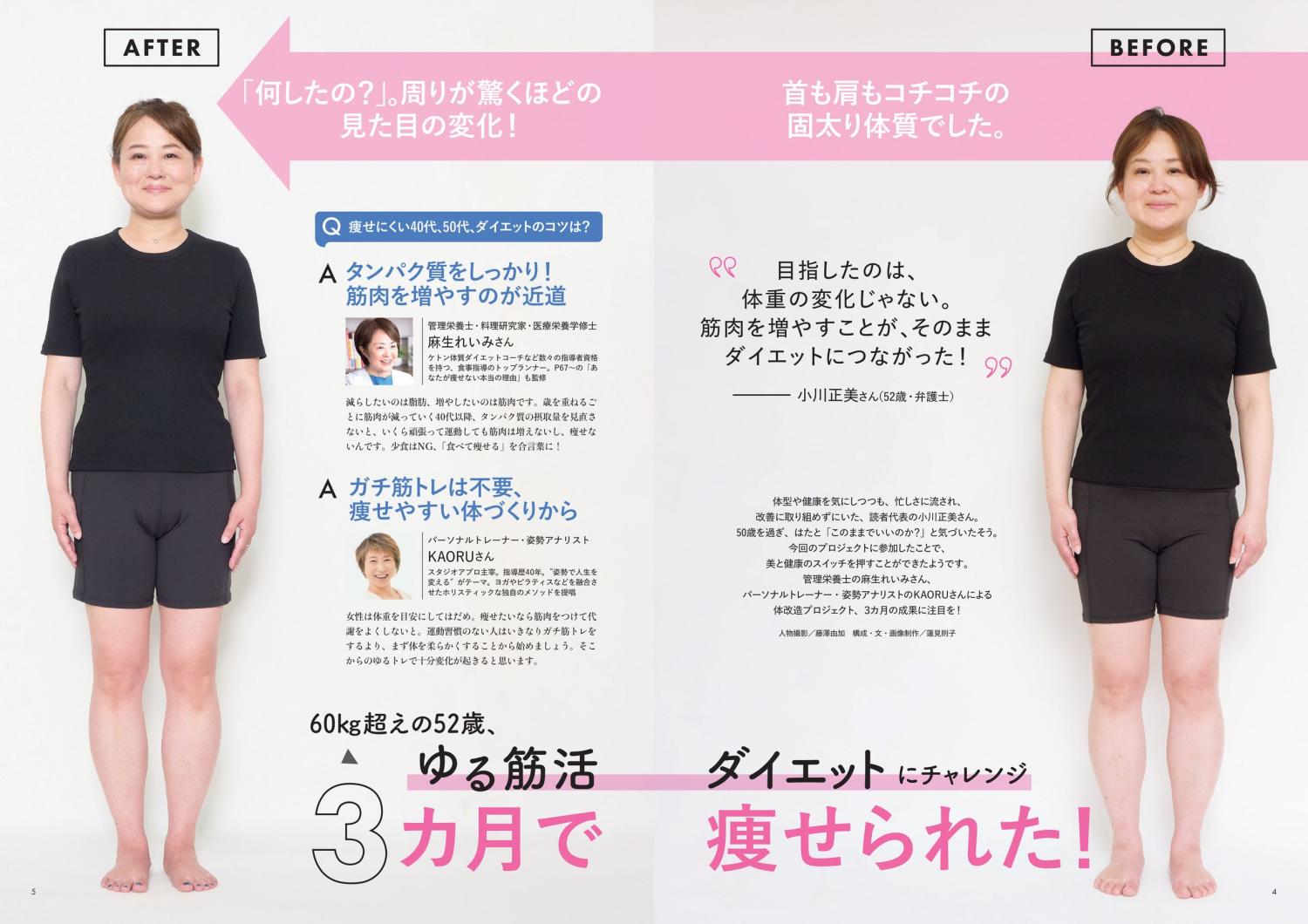

橋中:ショートステイのサービスには大きく分けて2種類あります。

ひとつは、「短期入所生活介護」。要支援・要介護認定を受けた方が対象で、食事や入浴などの生活援助が受けられます。なかには一般的な機能訓練(リハビリ)やレクリエーションが受けられる施設もあります。

そしてもうひとつは、「短期入所療養介護」。前述の「生活介護」とのいちばん大きな違いは、食事や入浴などの生活援助に加えて、医師や看護師による医療ケアが受けられます。また、理学療法士や作業療法士などの専門スタッフによるリハビリを提供している施設もあります。医療型ショートステイとも呼ばれていて、要支援・要介護認定を受けており、なおかつ、医療的な管理を必要としている方が対象になります。

記事が続きます

セトッチ:なるほど。ショートステイの内容が違うということは、受け入れてくれる施設も異なるということですね?

橋中:はい。

介護保険を利用したショートステイの場合。

「短期入所生活介護」が可能な施設は、

・特別養護老人ホーム(特養)

・ショートステイ専門施設

一方、「短期入所療養介護」が可能な施設は、

・介護老人保健施設(老健)

・療養病床を有する病院や診療所

・介護医療院

などが代表的です。

セトッチ:「特養」とか「老健」。これらの施設の名前。介護の話でよく耳にしますが、実は違いというか、どういう施設なのかがわからなくて…。

橋中:「特養(特別養護老人ホーム)」は、日常生活で常に介護を必要とする人が入居する施設。長期の入居の場合は、要介護3以上からが入居資格。終身入居が可能です。

一方、「老健(介護老人保険施設)」は、病気やケガが治って退院した後、在宅復帰を目指すためのリハビリ施設。3~6カ月の入居になります。

セトッチ:なるほど。ショートステイでは、こうした長期入居施設を1泊とか1週間といった短期で利用できるサービスなのですね。

橋中:はい。ですから、いずれ必要になるかもしれない長期入所を見据え、お試し的に利用するというケースも多いです。いきなり初めての施設に入所するのは不安なことも多いと思います。まずは短期でその施設の雰囲気やサービスの内容が自分に合うかどうか試してみることができるというのも、ショートステイのよい利用の仕方です。

人気の施設は予約が取りづらいことも。まずはケアマネジャーに相談を

セトッチ:介護保険を利用したショートステイの場合、1カ月に何日くらい利用できるものでしょうか?

橋中:「要支援」「要介護」どちらの人も対象。要介護3以上であれば月に最大14日間利用できます。ただし、要介護度や他のサービスの利用状況、市区町村によって利用できる日数は異なります。

セトッチ:ショートステイは、利用する際はどうやって申し込むのでしょうか?

橋中:まずはケアマネジャーに相談します。ショートステイの申込みは、1~2ヶ月前から予約を受け付ける施設が多いようです。ただし、予約の仕方は自治体によって異なりますので、ケアマネジャーに確認することが大切です。

セトッチ:結婚式であれば、ある程度事前に日程が決まっていますが、葬儀などは急ですし、出張も何ヶ月も前から決まっているものばかりではないので、どうしたらよいでしょう?

橋中:急にショートステイの利用が必要になった場合も、まずはケアマネジャーに相談しましょう。キャンセルが出ていないか確認してくれたり、緊急対応が可能な施設がないか探したりといった対処をしてくれると思います。

また、どうしても介護保険適用の施設が利用できない場合は、「介護保険適用外」(有料)」になってしまいますが、以下のような施設にお願いすることもできます。

・サービス付き高齢者向け住宅(見守りや食事のサービスが受けられる比較的元気な高齢者向けの賃貸住宅)

・有料老人ホーム

利用条件は施設により異なるため、利用したい施設に問い合わせてみてください。

記事が続きます

よりよいショートステイのカギは早めの事前準備

セトッチ:ショートステイってとてもありがたいサービスなんですね。

橋中:私自身も介護している際、ショートステイにはとても助けられました。日々の介護に追われて手がつけられず、ストレスになっていた掃除や片づけものなどの家事をまとめて一気にできたり、宿泊を伴う出張に行けるようになったりと、これまで後回しにしていたことやあきらめていたことができるようになりました。

また、「ひと晩ぐっすり眠りたい」「子どもと旅行に行きたい」といった、自分自身のリフレッシュのために利用してもいいでしょう。ショートステイを上手に活用することで、介護を続けるための心と体の余裕を確保できるのです。

利用者も、ショートステイの施設では、家庭ではできないリハビリを受けたり、レクリエーションに参加したりする機会が増やせるので、機能回復や健康維持に役立つプラスの面がたくさんあります。

介護認定が決まり、介護保険を使ったショートステイを利用できる状況になったら、ある程度定期的、積極的に利用を検討してみるとよいと思います。

セトッチ:困ったときに利用する、のではなく?

橋中:はい。介護する人の事情により、急にどうしてもショートステイを利用しなければならない事態はあると思います。そのときのための事前準備として一度経験しておくと安心です。

まずは1泊2日から試してみて、慣れてきたら2泊、3泊と少しずつ泊数を増やしていくとよいと思います。できれば、ある程度まとまって休める3泊以上の利用を私はお勧めしています。

セトッチ:まだ余力があるうちに利用し始めていいんですね。

橋中:どうしてもショートステイ利用しなくてはならない事態になってから慌てて探すのは大変です。希望に合う施設をみつけるまでトライ&エラーでお試し利用をしてみることもできないですよね。

また、最初から希望に沿ったサービスを受けられない場合もあるかもしれませんが、そうした場合は、時間をかけて丁寧に施設の方にお願いしてみることが必要かと思います。受け入れる施設側も、なかなか即日対応が難しいこともありますので、ある程度、準備する時間が必要でしょう。

ですから私は、「今すぐ」には必要がないとしても、「未来の自分のために予約しましょう」と言っています。

記事が続きます「持続可能な介護」を下支えするのが介護保険のサービス

セトッチ:お義母さんがトイレに起きる音で、毎晩睡眠不足と言っていた友人も、ショートステイを活用してくれるといいなと思います。

橋中:介護をしていると、「自分だけ楽しむのは気が引ける」と無意識のうちに自分の心にブレーキをかけてしまっている人もいます。そして、介護ばかりの生活になり、交友関係も途絶えてしまいます。そして、自分の楽しみの時間を削る日々が続くと、自分がどうしたかったか、何が好きだったかさえも忘れてしまうものです。

でも、自分がやりたいことをやり、自分の人生を生きることができなければ、介護はうまくいかないですし、長く続けることはできません。そう考えて、自分が休む時間、やりたいことをする時間も大切にしてください。

介護保険によるさまざまなサービスは、家族による介護の「代替」だけでなく、家族による介護を十分に機能させ、持続させるための「下支え」としての役割も大きいのです。

【お話を伺った人】

リハビリの専門家として病院に勤務するかたわら、家族3人(認知症の祖母、重度身体障害の母、知的障害の弟)の介護を20年以上にわたって一人で行う。自分の介護体験と、病院勤務の経験、心理学やコーチングの学びを生かし、これまで2000件以上の介護相談に乗る。介護者のケア、介護と仕事の両立、ヤングケアラー問題、グリーフケアに取り組むほか、医療/介護/福祉従事者自身のケアや職場環境づくりにも注力。自身も元ヤングケアラー。

イラスト/小迎裕美子 取材・文/瀬戸由美子