第9話 健康への招待

七夕の晩、二人の距離が縮まってから、美穂は菅野に注文をつけた。

「まず、伊藤さんじゃなくて、名前で呼んでくれませんか?」

菅野は恥ずかしがったが、

「美穂さん、でいいですか?」

と聞く。マスクで半分見えないが、顏が赤くなっていた。

「うん、じゃ私も、名前で呼んでいいですか?」

「あ、それは全然いいですよ」

「・・・じゃ、圭一っちゃん」

「なんか、ツが入ってチャンが付くと、いきなり田舎臭くなりますね」

「えー、だって圭一とか圭一さんとか呼ぶと、親みたいじゃないですか」

「はい、家ではそう呼ばれています」

やっぱりね、お坊ちゃま君だ。美穂は心の中で思った。美穂の実家は柴又で、世田谷育ちの菅野とは、育った環境が違う。都心に就職してから柴又は遠く、離れてから随分たつが、美穂はそもそも下町っ子だった。

人と人とが密な下町は、家族以外の人とも失礼なことを言い合い、バカにしあいながらも愛し合って暮らしているのだが、東京の山の手はどうも、丁寧だけれど心の中で何を考えているのか分からない。それが、美穂を寂しくさせた。

菅野は相変らず、美穂の家では寝ず、ちゃんと帰って、翌日ちゃんと出勤してくる。土日は休みだが、週一の出社日には、わざわざ会社から美穂の家に寄り、夕飯を作って一緒に食べるのだ。

美穂が申し訳ながると、

「これが僕の楽しみですから」

とニコニコしている。不思議な男だなぁと、美穂は思ったが、ありがたいことこの上なかった。しかし、この関係がこの距離のまま、ずっと続くのだろうか。

「圭一っちゃんは一人っ子なの?」

暑くなってきて、今年初めての素麺を食べながら、美穂は聞いた。

「いえ、二つ年上の兄がいるんですが、これもまた、独身で実家住まいです」

「えっ」

相変わらず、菅野はキッチンカウンターで、美穂はテレビの前で食べている。

「奇妙なものですよ。結構年取った兄弟と、高齢の両親が、週末ともなると子供の頃からずっと通ってるピッツェリアで食事したりするんですよ。何十年も変わらぬ光景が、うちの辺にはあります」

「はぁ~」

「美穂さんは?」

「うちは柴又で、父は建具屋です。職人気質の厳しい親で、あんまり仲が良くないから、もう何年も帰ってないですよ。弟の一家が近くに住んでいるので、実家の両親のことはまかせっきりです。孫も二人いるので、寂しくないかと」

「そうですか。それは安心ですね」

美穂は内心、お兄さんは今からでも、若い女と結婚して子孫を作ったほうがいいんじゃないかな、と思ったが、それを言うのは僭越だろうと、自分を戒めた。

「ところで美穂さん」

デザートの葛切りを竹筒から押し出しながら、菅野が言い始めた。

「僕が、というか、うちの家族が全員お世話になってる整体の先生のところへ、美穂さんも行ってみませんか?」

「はい?」

「うちの近所、等々力にあるんです。おじいさんなので、経験が豊富なんです。鍼灸治療と自然療法で、かなりの症状も改善していきます。僕の足も、先生に治してもらったんですよ」

「へえ!」

「美穂さんの頭痛も、もしかしたら治るかもしれない」

美穂の頭痛が時に、薬を飲んでも寝込むほどであることを、菅野は心配していた。

「行ってみようかな・・・」

漢方とか、鍼灸治療は受けたことがなかったが、菅野の生まれ育ったところにも興味があった。そこまで行くのだから、きっと実家にも遊びに連れてってくれるだろう。

記事が続きます

「ついでに・・・」

きた! 実家で家族に紹介?

「治療院のそばにある、等々力渓谷を歩きませんか?」

ガクッ。美穂はうなだれた。

「等々力渓谷って・・・渓谷があるんですか」

「そうです。結構高低差があって、運動になるんです。リモートワークになってから、通勤がないので足腰が弱り、僕もリハビリがてら、よく歩いてるんです」

それもあって、菅野はわざわざ、美穂のところまで毎日通っているのか。

「美穂さんももっと、運動をした方がいいです。そしたらよく眠れますから」

「・・・・」

美穂は、歩くのも嫌いだし、運動は好きではなかった。

「一緒に歩きましょう。誰かいたほうが、やる気が出ます」

「えっと・・・ウォーキングシューズとか、買ったほうがいいですよね?」

「そこまでの難所じゃないですよ。往復2.5キロぐらいですから、スニーカーで大丈夫」

「これでいい?」

美穂は何年か前に買った、VANSのおしゃれスニーカーを取りだし、菅野に見せた。

「あ、充分です」

その週末、美穂は初めて、世田谷の奥地に足を踏み入れた。行ってみると実は、等々力はそんなに遠くなかった。美穂の最寄り駅、白金高輪からバスが出ていて、休日なら道も空いているから30分で着いてしまう。

「意外と便利・・・」

菅野がそのバスで美穂の家に通っていることも初めて知った。

しかし、駅から美穂のマンションまでは徒歩15分ほどあり、急な上り坂を登らねばならないから、結構な運動にはなる。そんなことも、菅野は気に入っていたのかもしれない。

バス停には菅野が迎えに来ていた。いつものニコニコ顏で、手を振っている。

美穂はアウトドアに慣れていないので、重装備していた。日に焼けないよう、つば広の帽子にアームカバー、日焼け止めもSPF50のウォータープルーフを全身まんべんなくつけてある。

スニーカーを履いたのも、出掛けるのも久しぶりだった。もしかしたら菅野の家族に会うかもしれなかったから、それなりにお洒落もした。伸び放題だった髪も久しぶりに切りに行き、白髪染めもしてもらった。

誰かに見られるということが、人にとってこんなに重要なのだということを、リモートワークになってから初めて知った美穂だった。しかし、感染力が高いというインド型変異株が心配なので、不織布マスクの上にお洒落マスクを重ねて出かけた。

バス停から、菅野のナビで線路を渡った。知らない町をキョロキョロしながら歩く。

「あ、成城石井・・・」

右手にデパ地下で馴染のスーパーがあった。

が、竹藪に囲まれた広い駐車場があり、同じチェーン店とは思えなかった。

成城石井を過ぎると菅野が言った。

「ここ曲がります。あ、飲み物買っていきますか」

渓谷の入口には、今どきのお洒落なフルーツサンド屋さんがある。

「いいですねぇ。私フルーツアイスティ」

看板を見ながら、美穂は言った。

「じゃ僕はほうじ茶ラテにしようかな」

菅野は当たり前のように、二人分注文して、支払を済ませた。

「はい」

フルーツティを渡された時、美穂は姫になった気分だった。

ずっと、何かの支払いをするとき、前夫はレジから離れ、美穂に支払わせていた。

美穂は思った。

女性は何歳になっても、やはり殿方には、姫扱いして欲しいものなのだなと。

マスクの下から、環境に優しいサトウキビストローでフルーツティをちびちび飲みながら、渓谷の緑を歩いた。

「すごい、東京とは思えない・・・」

渓谷の中は鬱蒼としていて、柵もない水辺をそぞろ歩いていると、涼やかな風が吹いて来る。観光らしきものをしたのも久しぶりだった。

「美穂さん、写真撮りますよー」

菅野はスマホを向け、渓谷の中を歩く、美穂を撮影した。

美穂は小首をかしげ、ピース、と指をチョキにした。

マスクの下では微笑んでいたが、本当は、今にも泣き出しそうだった。

誰かに写真を撮ってもらえる日が再び来るなんて、美穂は夢にも思っていなかったのだ。

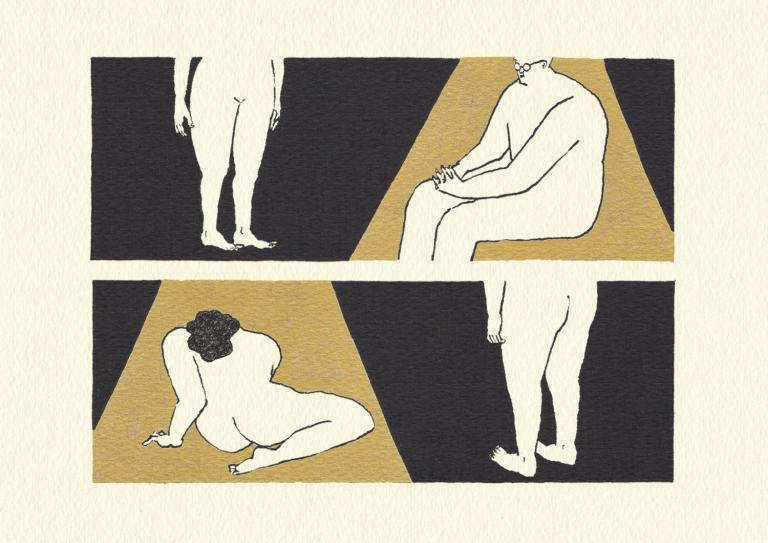

イラスト/ナガノチサト

◆次回は、8月5日(木)公開予定です。お楽しみに。