第7話 年老いたタヌキ親父

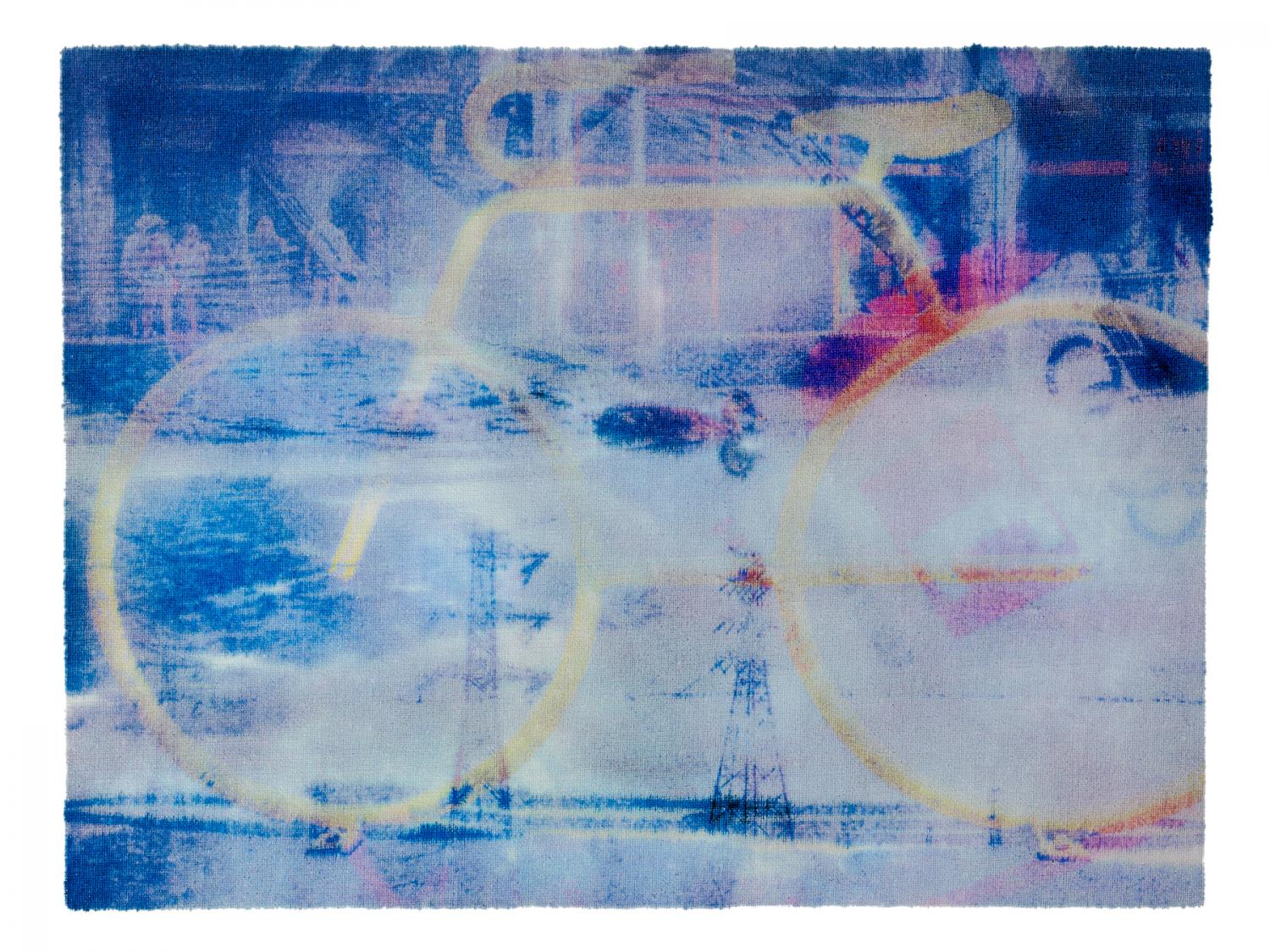

お盆の提灯が飾られる駅前商店街には、代変わりしているであろう同級生の店が数軒あった。そこを訪ねるのが、今回の楽しみでもあった。

「およ? まーたまた、洒落たお茶屋になっちゃってんじゃん」

同級生の一人、ケンちゃんちの茶店が、なんだか今風に改装されている。

ガラス張りで、店内に並べられた大きな茶筒がまるでマリアージュフレールのようだ。

茶、と丸囲みで書かれた大きな暖簾をくぐると、これまた気障な白衣を着たケンちゃんらしいオジサンが、カウンターの中にいた。

胸にソムリエバッジがついている。店には額に入れた「日本茶ソムリエ」の認定証も飾ってあった。

「いらっしゃいませ」

まるでホテルマンみたいに、ケンちゃんが頭を下げた。

「ったく、気取ってんじゃないよ、私だよワタシ」

瞳はサングラスを取って、同級生に声をかけた。それでも分からないようなので、マスクを一瞬はずした。

「・・・えっ、田中?」

ケンちゃんは瞳の変わり果てた姿に驚いたが、同級生であることを確認すると、笑みがこぼれた。

「どーしたの? 同級会にもぜんぜん来ないし、田中はどっか海外でも行っちゃったんじゃないのかって、みんなで噂してたんだよ」

「いやぁ、父親がボケちゃったらしくて、様子見に来た」

「あ、それなー。あるあるだよ。お母さんは?」

「もう十年前に死んだよ。ガンだったの」

「そっかぁ。残念だったねー。十年前って、まだ若いじゃん」

「ケンちゃんちは?」

「オヤジは三年前に死んで、お袋は家にいるよ。たまに店に出ることもあるけど、毎日はもう体力的に無理だね」

「ボケたりしてない?」

「それが大丈夫なんだよ。お茶のカテキンがボケ防止になるからな」

ケンちゃんは自慢げに言った。

「そっか。じゃ親父にも買ってくか。どれオススメ?」

「お湯沸かすのも暑いからさ、冷茶がオススメだよ。これうちでブレンドしてるお茶パック。水出しですぐ出るし、抹茶たっぷり入れてるからさ」

「あ、じゃそれ」

「かしこまりました」

「ったく、気取ってんじゃないよ!」

二人で笑い合った。近所のガキ大将によく虐められて泣いていたケンちゃんが、慶応大学に行き、その後は知らんが立派なオジサンになって、日本茶ソムリエに・・・。

「じゃあね、また寄らせてもらうよ」

「水臭いこと言わないで帰りに寄んなよ。みんなに声かけとくからさ」

「いや今日は無理だからまたね」

記事が続きます

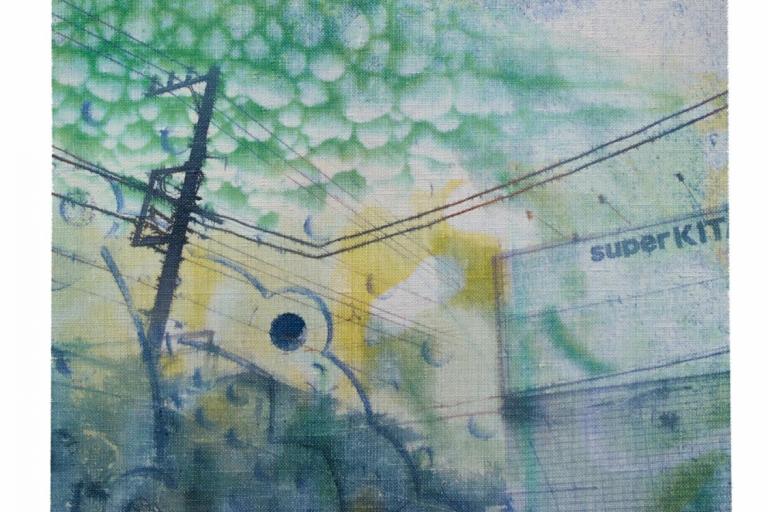

ケンちゃんのお茶店をあとにすると瞳は、商店街から実家方面に抜ける路地に入った。住宅街に入ると、途端に道幅が狭くなる。一通で車がぎりぎり入れる道を過ぎると、実家のある小路、車は入れない細い道路に至った。

「うわぁ、まんまやん」

新しく建て替えた家も数軒あったが、古い木造建築が立ち並ぶ、昭和の時代にタイムスリップしたような界隈だった。空き家なのか、割れたガラス窓にガムテープがバッテンに貼られている家もあった。

この辺りは庭というものはない昔ながらの下町家造りで、通りにいきなり玄関がある。

「あ、ここだ」

玄関先には、悦子叔母が置いたであろう、朝顔とホウズキの鉢植えがあった。

「コンニチワ―」

ガラガラとガラス戸をあけ、声をかけた。風鈴がちりんといい音を奏でる。

そこに、ひとまわり小さくなった悦子叔母が出て来た。

「ひーちゃん? まーまー、すっかり大きくなって」

って、嫌味か。瞳は思った。

そこへ、奥からステテコ姿の老人がひょっこり現れた。

「どちらさんですか? なんちて」

ふざけんなくそジジイ、瞳はマスクの中で、下唇を噛みしめた。

©︎AMU(フォトグラファーユニット.KNIT)