昔から「おはなし」というものが好きだったけれど、年齢を重ねるにつれ「映画もドラマもいいけれど、私の性格に合うのはやっぱり小説なのかも」と思うようになりました。

なぜなら小説は、本さえ持っていれば(都合が許す限り)いつでもどこでもその世界に入り込めるし、途中で休憩するのも自由。頭の中で、好きなキャスティングで映像化することもできます。

つまり、自分勝手に浸れるという点で私にぴったり!と、改めて気づいたわけです。

ただし気軽&手軽に入り込める分、現実を侵食しやすいのも小説。ふと本から目を離したとき、物語と現実の境目があいまいになって「えーっと、ここはどこ?私は誰?」と一瞬思った、という方も多いのではないでしょうか。

そんなことをつらつら考えたのは、江國香織さんの『なかなか暮れない夏の夕暮れ』を読んだから。これはまさに、物語と現実がリンクしているさまが描かれている小説。

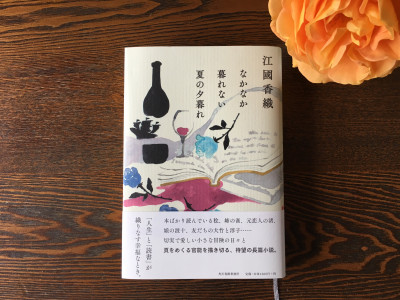

『なかなか暮れない夏の夕暮れ』

江國香織 角川春樹事務所 ¥1600(税別)

昔から本ばかり読んでいる稔を中心に、姉で写真家の雀、元恋人で別の男性と結婚した渚、娘の波十、顧問税理士の大竹、稔と大竹の友人・淳子など、さまざまな人々のある夏の日常を描いた長編小説

登場人物のひとり・稔が読みふけっている海外ミステリーがそのまま作中に取り込まれているので(しかもかなりの分量)、読み手も一緒にそれを読むことになり、物語と現実を行き来するような稔の感覚がよーく理解できるのです。

これはちょっと不思議な読書体験でした。

といってもこの小説は稔が主人公というわけではなく、いわゆる人間群像劇。彼とつながりを持つ人たちが登場し、それぞれの個性とともにいろいろな組み合わせの空気感が描かれていきます。「AさんとBさんが会うとこういう雰囲気になるし、BさんとCさんが会うとこういう雰囲気になる」といったエピソードが積み重なることによって、物語の世界が自然と立ち上がっていくのです。

私はこの小説を2回読みましたが、1回目は“初対面の人たち(登場人物)を徐々に知っていく喜び”があり、2回目は“なじみになった人たちに再び会える喜び”がありました。もちろんストーリーも面白くて、特に意外な展開になる後半には驚いたり納得したりしましたが、私が惹かれたのはやはり人、そして彼らが醸し出す雰囲気。

だから再読の際も「あらすじを知っているからつまらない」みたいなことはまったくなく、「そうそう、この人たちってこういう感じなのよ」みたいな楽しさがありました。

さて物語の中心にいる稔ですが、彼は親の莫大な遺産で生活している50代男性。元恋人との間にひとり娘がいて、彼女たちとは良好な関係を築いているものの、ちょっとした変化が訪れつつあります。

本ばかり読んでいて、周囲の人々にはもれなくやさしく(時には度を過ぎるほど)、とてもマイペースな稔。マイペースな理由は読書が個人的な(誰かと一緒にできない)行為であること、そして“現実の出来事と物語の出来事との間に距離の違いがあるのだろうか”と感じてしまう彼の性質にあるような気がします。

昔でいうと“高等遊民”、今でいうと“草食系”な印象の稔ですが(なぜかちょっとモテるけれど)、純粋に孤独が好きなこと、豊かな読書体験が彼をある意味強くしていることがわかってきて、彼の良き理解者になった気分に。

“大人になった息子を見守る母親みたいな心情”もちょっぴりあるかもしれません。

一方彼の周囲の女たちは、個性は違ってもみんな地に足が着いている感じ。弱点や悩みはあるけれど、自分を憐れんだり悲観するのではなく、遠回りすることはあっても自分が納得する方向へ進んでいきます。

そこには8歳になる稔の娘も含まれるのですが、彼女を子ども扱いするのではなく、ひとりの女性として描く江國さんの平等さもとても素敵だと思いました。

実際身近にいたら付き合うのが難しそうな人もいるのに、すべての登場人物が好ましいのはなぜなんだろう……1度目も2度目も読み終えたときそう思ったのですが、しばらくしてあることに気づきました。

それは、読み始める前より読み終えたときのほうが、自分の日常を見る目がやさしくなっている、ということ。

「あれをやらなくちゃ、これをやらなくちゃ」と義務感にかられ、うんざり方向に傾いていた気分がやわらいで、うんざり気分もまた健やかな生活の証拠という気持ちになっていたのです。

そんなふうに変わったのは、登場人物たちの“日常をいとおしいと思う気持ち”が伝わったから、という気がしました。おおげさかもしれませんが、それはいつの時代も変わらない大切なことであり、生きる力につながると確信させられた、というか。日常をいとおしいと思い続けるって、なかなか難しいことですけどね。

読後やわらいだとはいえ、私の“うんざり気分”はその後もやってきたし、これからも否応なしに付き合わざるをえないでしょう。

それでも稔と彼の知り合いたちを思い出せば多少なりとも気分を持ち直せるだろうし、ダメだったら本棚からこの本を持ってきて、また読み返せばいいはず。

最初の話に戻りますが、本のこの気軽さ&手軽さがやっぱり格別なんですよね!

『ヤモリ、カエル、シジミチョウ』

江國香織 朝日新聞出版 ¥1700(税別)

拓人は虫と話をする、感受性豊かな子ども。姉の育実は幼稚園児の弟を懸命に守りつつ、父親が不在がちの家庭が気になっていた。『なかなか暮れない夏の夕暮れ』では読書に没頭する人の現実との距離感や他人に及ぼす影響が描かれ、新鮮だったが、ここでは幼児(拓人)の胸の内をすべてひらがなとカタカナで書き表すという試みを実行。小説で果敢なチャレンジを続ける江國さんは、やっぱりすごい!