2018年もすでに後半に入っていますが、振り返れば冬季オリンピックにサッカーW杯、高校野球と、スポーツで盛り上がることが多かったですね!

そこで今回取り上げたいのは、スポーツの本。やるスポーツではなく、見るスポーツ、具体的にはサッカーJ2チームを応援する人々を描いた小説です。

私自身とスポーツについてお話しすると、小3のときにわりと大きな病気をして2年間運動を禁止されたため、それでなくても得意ではなかった運動がすっかり苦手に。以来スポーツは見る専門ですが、サッカーに興味を持ったのは’93年のドーハの悲劇がきっかけでした。

あと一歩でW杯出場を逃したことがあまりにも悔しくて残念で、「次のW杯こそ!」と考えることで冷静になろうとし、その流れであるJ1チームのファンになったのです。

あれから25年。ずっと同じテンションで応援しているわけではなく、最近ではファンを名乗るのがおこがましいほどチーム事情にうとくなっていますが、とにかく私の精神状態は試合結果にかなり左右されます。ときにはそんな自分が面倒に思え、テレビ観戦ができるのに見ないことも。

ハラハラドキドキするのに耐えられない。負けたときの精神的ダメージを減らすために関心のないそぶりをしたい。情けないことに、そんなことをぐるぐる考えがちです。

だから大好きな作家・津村記久子さんの新刊『ディス・イズ・ザ・デイ』の帯に「22のチーム、22の人生」「好きなもの(サッカー)が、どんな時も自分たちを支えてくれる」という文字を見つけたとき、「これはマイナス思考になりがちな私が読むべき本だ!」と直感でわかりました。

『ディス・イズ・ザ・デイ』 津村記久子 朝日新聞出版 ¥1600(税別)サッカー2部リーグ最終節の日。全国11のスタジアムでは、各チームを応援する人々に悲喜こもごものドラマが繰り広げられていた。応援の演奏隊、チームのマスコット、グッズや食べ物など、スタジアムに存在するすべてのものが“場”を作り上げているんだ!と実感

さて本作の構成ですが、11話+エピローグからなる連作短編集。11話はすべて最終戦を絡めた話なので、22のJ2チーム(すべて架空)がもれなく登場するようになっています。

表紙をめくってまず驚くのは、22のチーム名がエンブレムとともに掲載されていること。そのエンブレムが「本当にありそう!」と思えるくらい凝っているんです。

例えば、青森県のネプタドーレ弘前のエンブレムはリンゴの中にまつりのねぷたが描かれたものだし、高知県のモルゲン土佐のエンブレムは土佐犬の化粧まわしの中に桂浜らしき風景が描かれたもの。どれも土地の特色をデザイン化したもので、ここからすでに物語が始まっているのがわかります。

忘れてならないのは、華やかなJ1と比べると地味めのJ2が舞台ということ。でも「だからこその雰囲気がある!」ということが読み進めるうちにじわじわ伝わってきます。

たとえば、J1への昇格もJ3への降格もありえるという緊迫感。地方での試合が多いため、遠征すれば試合と旅気分の両方を味わえるというお得感。土地の名物を生かしたスタジアムグルメを味わう楽しさ、などなど。もちろんJ1と共通する部分も多いのですが、すべてがほどよい規模で、いい感じのゆるさもある。そこも大きな魅力だと思います。

そんなあれやこれやを背景に語られるのは、ひきこもり気味の女子大生がある選手を応援するようになって起きた変化だったり、両親を亡くした兄弟が違うチームを応援して生じる距離感だったり。

中でも私のお気に入りは「おばあちゃんの好きな選手」という短編。

両親の離婚により疎遠になっていた祖母と再会した青年が、自分が応援するチームと祖母の応援するチームの対戦を知って観戦に誘うという話です。

とにかくこのおばあちゃんがさりげなくカッコイイ!

多くを語らないけれどチームや選手を冷静に見る目があり、孫に対しては肉親らしい情を見せながら適度な距離をとって接する。(その背景には自分の夫や息子への複雑な感情があるようですが)

「私もこんなおばあちゃんになりたい」と思ったくらい、“自分”を持っている女性です。

この短編集の登場人物のほとんどは、何らかの悩みを抱えていて、心の中がモヤモヤしています。「どうしたらいいのか、こうすれば、ああすれば?」とクヨクヨ考えています。

その答えはすぐには出ないけれど、サッカーを見る、好きなチームや選手を応援するということを通して、「いろんな人がいて、いろんな感情があって、いろんな人生があるんだな」と実感していく。決して「なぜ、自分だけが」と卑屈になることがないんです。

何かにつけクヨクヨしがちな私にとって、だからこの本は“力を授けてくれた人たちがいっぱいいる本”。

これから先彼らに会いたい気持ちがふとわいてきて、何度も読み返すことになるだろうな……という予感がしています。

最後に、私が一番好きな文章を。

「人々はそれぞれに、自分の生活の喜びも不安も頭の中には置きながら、それでも心を投げ出して他人の勝負の一瞬を自分の中に通す。それはかけがえのない時間だった。

功は、自分が大林のスタジアムで何度も『もういい』と思ったことを思い出した。もういい。何も後悔のない人生などない。それでも満足のいく一瞬がどこかにあればそれでいい。」

(「海が輝いている」より)

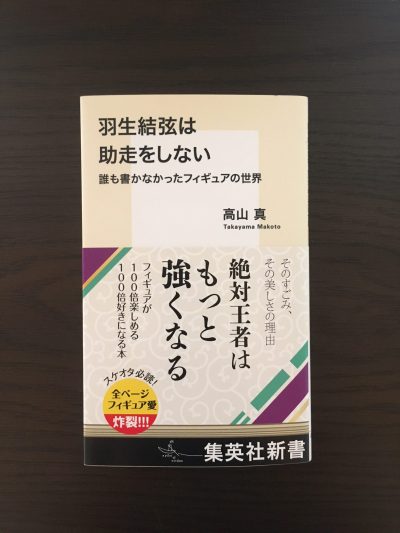

『羽生結弦は助走をしない 誰も書かなかったフィギュアの世界』 高山真 集英社新書 ¥760(税別) スポーツの中でも採点競技は見方に意見が分かれるもの。38年間フィギュアを見続けてきた筋金入りのスケートファンによる本書は、選手たちへの愛とリスペクトがあふれる1冊。表現力や芸術性のとらえ方を示しただけでなく、新旧名選手のすごさも分析し、このスポーツならではの魅力に迫っている