10連休のしわ寄せで仕事が軒並み前倒しになり、あせりまくっていたある日。

必要があって、朝倉かすみさんの『乙女の家』を再読しました。

デビュー当時から「会話が上手い!」と思っていた朝倉さんですが、これは“読んでいて楽しくなる上手さ”。ストーリーは知っていたはずなのに、ひととき現実を忘れて没頭。読み終わったときには、ちょっと気分が軽くなっていました。

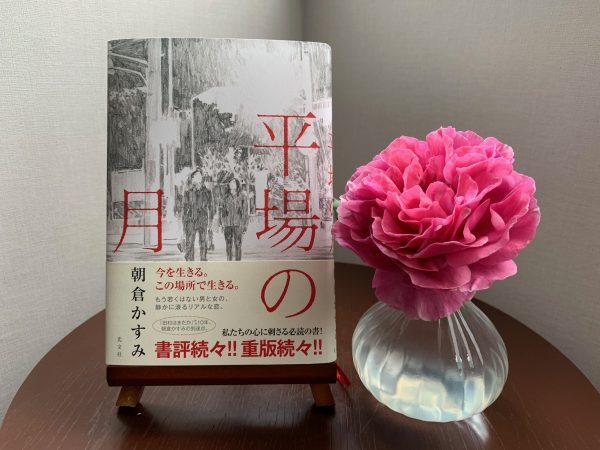

キャラの濃い三世代の女(曾祖母、祖母、母)とその下に生まれたキャラの薄い(!?)女子高生が主に織りなすドラマは、ふつうの家庭とは、理想の家族とは?と考えさせられ、大満足で本を閉じた……のですが、そこで頭に浮かんだのが同じく朝倉さんの『平場の月』。

昨年末に刊行された小説で、気になりながら買うタイミングを逃していたことを思い出し、仕事が落ち着いたところで読み始めてびっくり!

なんと、まごうことなき純愛小説だったのです。しかもいい大人の。しかもすごく平凡な生活のなかで生まれた。

へそ曲がりな私はいわゆる“泣ける小説”が苦手ですが、これは“泣くしかなかった小説”。

女性が重い病にかかるというストーリーもその要因だと思いますが、やはり会話がとても自然で説得力があり、なおかつ私好みだった。

『平場の月』 朝倉かすみ 光文社 ¥1600 「平場」は普通の場という意味。若くはない元同級生同士の恋に“熱い告白”みたいなものはないが、互いをかけがえのない存在と感じ、消せない思いを抱いていることが伝わってくる。山本周五郎賞受賞作

絵にたとえればそれは、巧みなスケッチのよう。

個々の心情が染み入るように伝わってきて、自分も物語のなかで生きているような気持ちになりました。

物語の冒頭に主役の男女のその後が書かれている……つまりネタバレになっているので、ここでは触れませんが、その男女とは青砥健将と須藤葉子(ハコ)。ともに50歳で、久しぶりに再会した中学の同級生です。

再会の場は、病院(これがいかにも中年っぽい)。

地元の印刷会社に勤める青砥は、胃の内視鏡検査のため訪れた病院で売店に立ち寄りますが、そこでレジ係をしていたのが須藤。須藤は青砥にとって忘れられないエピソードを持つ女性で、ふたりは駅前の焼き鳥屋で会ったりするようになります。さきほど「この小説の会話が私好み」と書きましたが、ふたりが再会してすぐの場面でいえば、こういうところ。

「わたし、ここ(病院の売店)にきて、甘いものにも目覚めたんだよね」

須藤が声をひそめたので、青砥も「そうか」と声をひそめた。

「仕事が終わって、自販機でガチャコンってミルクコーヒー買って、飲みながら家までぶらぶら歩いて帰るんだ。甘味が喉を通っていって、よそん家の洗濯物や、自分の影や、空の具合や、風の行先や、可愛いチー坊(ミルクコーヒーのボトルに描かれたイラスト)を眺めると、ちょうどよくしあわせなんだ」

ふむ、と青砥はコーヒーのボトルを脇に置いた。(中略)

「おれも、まぁ、そんなような感じっちゃ感じだ、いま」

話をストーリーに戻すと、実は須藤もある検査を受けることになっていて、それが終わったらふたりで「何事もなくてよかった」と祝杯をあげるはずだったのに、彼女にだけ異常が。そこからいろいろなことがあり、“互助会”みたいなつきあいから恋人同士に発展していきます。

ところがある出来事をきっかけに、一年間距離を置くことに。その結果が冒頭につながるだけに、心をかき乱されてしまうのです。

“あのとき青砥が「一年、我慢してやる」なんて言わなければ……”と。

物語の舞台は、青砥と須藤の地元である埼玉県の朝霞、新座、志木のあたり。

ふたりは別の土地で暮らしていた時期がありましたが、そこでずっと暮らしている同級生も多く、青砥と須藤(特に須藤のほう)の過去や現在、地元に舞い戻って来た理由などが同級生間の情報として語られていきます。

もちろん、ふたりが自分について語っているシーンもあるのですが。

私はこの落差……同級生情報と本人の認識の違いがとても面白かった。

たとえば、同級生のひとりで情報収集に長けたウミちゃん(噂の発生源になっている)の話は、わかりやすい流れになっています。

たとえば須藤について「……略奪婚だったじゃん。(中略)やっぱり業が深いっていうか、しあわせにはなれないよねっていうか、罪を背負って生きていかざるをえないよねぇ。」

とか

「あんなに勉強ができて、いい大学いって、一流企業に入ったハコがああで、取り柄のないあたしがこうなんて」

とか。

でも、須藤が青砥に語る過去は「だれかに話すのは初めてだったけど、ひとごとみたいだったな。自分の経験とは思えない」感じなのです。この「なぜこうなったのか自分でもよくわからない」という実感は、ある程度の年数を生きてきた人なら理解できるのではないでしょうか。

「こんなはずじゃなかった」と後悔ばかりしているわけではない。その場その場で選択をしてきた結果、今の自分があることはわかっている。でも、過去の自分の思考回路がまるで別人のもののようでなんだか不思議、というような。

とはいえ平たんではない道を歩んできたことは事実で、気持ちがジメジメする日もあるけれど、これからは地道に生きる方向でやっていこう、と考えていた須藤。そういう切り替え方は、バツイチでこれまたいろいろあった青砥にも共通している……つまり大事なところが似ていたから、ふたりはひかれあったのかもしれません。

『平場の月』が絵空事ではない恋愛小説として成立しているのは、中年の人間力みたいものに納得できるからだと思います。

親の介護があったり、貯えがあまりなかったりと気がかりなことがありながらも、とにかく誠実に働き、自分の気持ちを大切に生きていこうとする。

簡単なようで難しいことだけど、それを可能にしているのが過去の苦い思いであり、人生後半戦にさしかかった覚悟という気がしてなりませんでした。

『乙女の家』 朝倉かすみ 新潮文庫 ¥750 愛する人との内縁関係を貫いた曾祖母、族のヘッドの子を産んでその男に逃げられた祖母、 夫とは別居中なのに理想の家庭作りをあきらめない母。そんな女系家族で育った女子高生・若菜は、自分探しに迷ってばかりで……。テンポよく読ませる、にぎやかな家庭小説