前回小説をご紹介したので(『八月の六日間』)違うジャンルのものを、と思っていたのですが、夕食を忘れるほど興奮させられる1冊に出会ったので、今回も小説を。

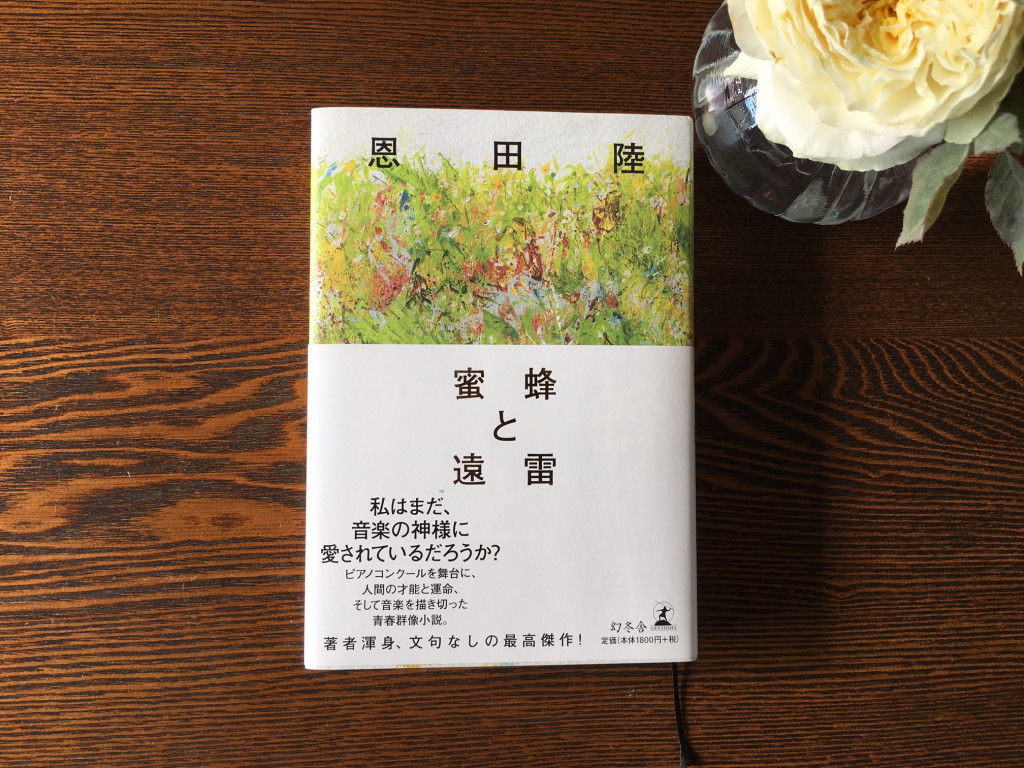

「今年のマイベスト3に入る!」と確信した、恩田陸さんの『蜜蜂と遠雷』です。

これは恩田さんの得意ジャンルとも言える青春小説で、特徴は若き天才たちが挑むピアノコンクールの模様がとてもリアルに描かれていること。

辻井伸行さんのドキュメンタリーや、ドラマ&映画も大ヒットした漫画『のだめカンタービレ』を思い出しました。

レベルが違いすぎる話で恐縮なのですが、私は一昨年40年ぶりにピアノのレッスンを再開し、亀のような歩みで継続中。

そこで痛感しているのは、曲を理解して気持ちをふくらませ、指に伝えることの難しさです。

練習ギライのダメ生徒だったので(今も!?)、肝心なところで頭を抱えているわけですが、練習しているとそれなりにうまくいくこともあって。

ちょっぴり快感を覚えつつ、「私でもこんな気持ちになれるのだから、天才と言われる人たちの場合はどうなんだろう。演奏中からだと頭はどんな状態になっている?」とつねづね思っていたこともあって、この本に飛びつきました。

『蜜蜂と遠雷』

恩田陸 幻冬舎 ¥1800(税別)

三年ごとに開催される芳ヶ江ピアノコンクールは「制した者は世界最高峰のピアノコンクールで優勝する」というジンクスがあり、注目を集めていた。そのエントリーから本選までを時系列で描きつつ、課題曲や主役級の四人が弾いた曲のリストも掲載したこの小説は、読みながら“聴きたくなる”1冊

主役級の登場人物は男性三人、女性ひとりの四人。コンクールの進行を主軸にしつつ、彼らの人となりや音楽の個性、演奏のとき脳内に広がるイメージなどが、緻密にドラマティックに描かれていきます。

こんなふうに書くと「クラシックの知識がないとダメ?」と思われるかもしれませんが、全然大丈夫!(知っている曲が出てきたらもちろん楽しいけれど)

そんなことより、天才たちが互いをリスペクトしながら自分の個性を発揮し、ベストを尽くしていい音楽を奏でようとする姿に感動させられるというか、そんな彼らの姿や魂が尊く見えてきて、胸が熱くなるのです。

恋という言葉でも友情という言葉でも表せないような感情がある男女の間に生まれて、その行方も気になったんですけどね!

もちろん、コンクールならではの緊張感も痛いほど伝わってきて、「誰が予選を通過できるの? 本選の結果は?」とハラハラドキドキ。

そのせいか、ページをめくる指が時折震え気味だったのには、我ながら苦笑してしまいました。

さて主役級の四人をざっと紹介すると……

風間塵(かざまじん)

養蜂家の父と各地を転々とする生活のため、自宅にピアノを持っていません。しかし彼は伝説のピアニストの推薦状を持ち、賛否両論別れるような強い印象を残す演奏をします。

栄伝亜夜(えいでんあや)

早くから才能を開花させ、華々しくデビューしましたが、十三歳のとき母親が急死。その心理的影響からステージをドタキャンし、以来表舞台から姿を消していました。彼女自身にはまだ迷いがあるようですが、このコンクールは復活戦と見なされています。

マサル・カルロス・レヴィ・アナトール

名門ジュリアード音楽院で学ぶ「王子様」。ピアノの腕だけでなく外見もスターのオーラを放ち、優勝の本命と目されています。

高島明石(たかしまあかし)

四人の中では“普通の人”。プロをあきらめ、楽器店に就職して家庭を持ちましたが、「生活者の音楽は、音楽だけを生業とする者より劣るのだろうか」という疑問を持ち、出場を決めます。

物語はこの四人を含むたくさんの人物――審査員や調律師、出場者の親族や友人などの視点で語られていきますが、そのことによって歓喜・失望・思惑・期待など、たくさんの感情が渦巻くコンクールというものが立体的に見えてきます。

とにかく臨場感がスゴイ!のです。

また、クラシック界の現状や特殊性、問題点もさまざまな形で語られていて、ある意味今の時代を象徴するようなイベントという側面も見えてきます。

「なるほど、昨今の国民性はそういうふうに生まれてくるのか」みたいな、時事的・社会的な話題も盛り込まれているのです。

言うまでもありませんが、コンクールというものの性質上、順位から逃れることはできません。でも読んでいると、「四人に優劣がつけられるのだろうか?」という気がしてきます。

何か大切なのだろう。ミスが少ないのはもちろんだけれど、場の空気をつかむ力なのか、曲を解釈する力なのか、際立った個性なのか、それとも……?

私だけでなく、読む人それぞれが順位について考えさせられ、コンクールの見方が変わるのではないでしょうか。

読み終えていい意味で虚脱感さえ覚えたのは、間違いなく、天才ピアニストたちの頭の中を縦横無尽に描いた恩田さんの筆力、イメージの豊かさに圧倒されたからでしょう。

いやー、本当にすごかった……。

音楽って素晴らしい。うれしいこと、悲しいこと、悔しいこと、いろいろなことがある人生って素晴らしい。

物事をナナメから見がちな私を素直にさせ、大長編なのに一度も「残りは明日読もう」と思わせなかった1冊です。

寒さが本格化する時期に、前向きな活力を与えてくれるのではないでしょうか。

『のだめカンタービレ』

二ノ宮知子 講談社 全25巻

ご存じ大ヒットコミック。オレ様指揮者の千秋と変態(!?)ピアニストのだめを中心に、音楽に邁進する人々をコミカル&シリアスに描き、クラシックブームを巻き起こした