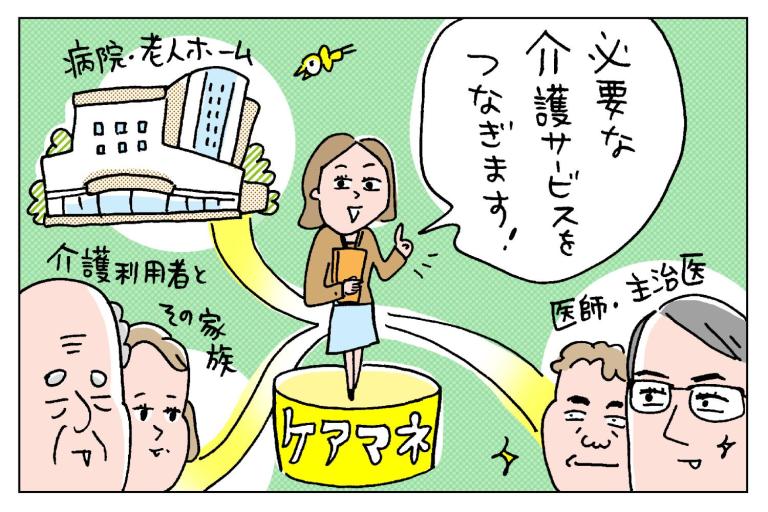

自宅介護の強い味方がホームヘルパーによる「訪問介護サービス」

セトッチ:橋中さん、介護保険を利用することで、さまざまなサービスが受けられることがわかってきました。でも、いくら介護サービスを利用しても自宅介護の場合、何もかも「丸投げ」するわけにはいきませんよね? どんなことが介護サービスでできるのか、また、家族がやるべきことはどんなことか教えていただけますか?

橋中: 自宅で受けるサービスの中で代表的なのが、ホームヘルパー(訪問介護員)による訪問介護でしょう。要介護1〜5の方は介護保険サービスによる訪問介護サービス。要支援1〜2の方は「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」による訪問型サービスを利用することができます。

自宅介護は、要介護者が住み慣れた自宅で生活できるというのがメリットですが、一人でできないことも増えてきます。そこで、要介護者が安全に安心して暮らすためのサポートが必要ということで設けられたのが、ホームヘルパーによる訪問サービスです。です。また、ホームヘルパーがサポートすることにより、家族の負担を身体的・精神的に軽減するということも訪問介護の大きな目的です。

ホームヘルパーは、食事や排泄、入浴介助などの「身体介護」と、掃除や洗濯、料理などの「生活援助」を行います。また、通院などを目的として車を利用する際の「乗車・移送・降車の介助」を行う事業所もあります。

利用者の料金負担は一般的には1割負担ですが、介護される人の収入によって、2〜3割になることがあります。

参考:厚生労働省

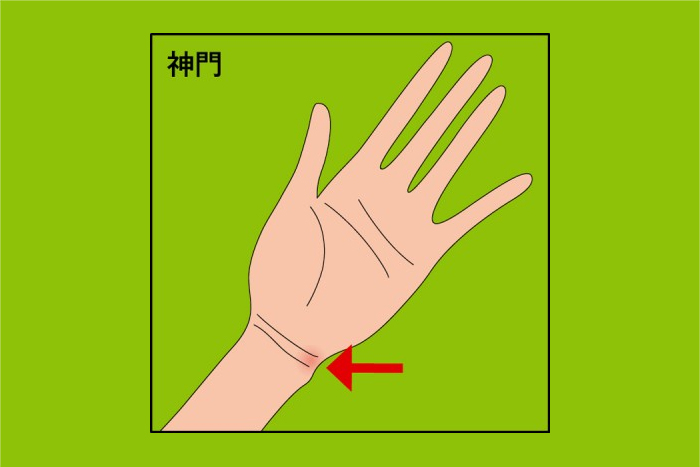

また、身体介護は要介護者の体に触れて行うサポートのことで、安全にケアするための技術や、要介護者の気持ちに寄り添った声かけなどが必要となるため、介護の資格を持った人のみが行うことができます。

入浴はプロの手をぜひ借りて。デイサービスの利用もおすすめ

セトッチ:自宅で介護をしている人からよく聞くのが「お風呂に入れるのが大変」という話です。入浴介助をしているときに、自分自身が腰を痛めてしまって病院通いをしている、なんていう話も聞きます。

橋中:そうですね。介護をする側にとって負担が大きいですし、介護される人もケガをするリスクがあるのが入浴。自宅のお風呂は十分なスペースがないことが多いでしょうし、体格のよい男性を、慣れていない家族が介助するのは困難です。入浴は家族だけで対応せず、サービスを利用するのがよいと思います。

セトッチ:訪問介護のサービスの中にも「入浴介助」という項目がありますね。

橋中:はい、ありますね。ただしこれは、ある程度自力で動ける方を対象に、ホームヘルパーが自宅の浴槽で入浴のお手伝いをするものです。

一方、自力ではあまり動けない方の場合は、ホームヘルパーさんによる「入浴介助」ではなく、「訪問入浴介護」というサービスを利用することになります。これは、看護職員と介護職員が利用者の自宅を訪問し、浴槽や用具を利用者宅に持ち込んで、入浴を介助するサービス。要介護1~5の方だけでなく、要支援1~2の方も利用できます。

また、入浴に関してはデイサービスを利用する方法もあります。私はどちらかというと入浴に関してはデイサービスの利用をおすすめしています。というのも、施設のほうが機材もそろっていますし、スペースも広いので、ゆったりと湯船につかることができ、介護される側も快適です。

デイサービスは送迎車で施設に行き、食事や入浴など日常の世話のほか、心身の機能向上を目指したレクリエーションを受けることもできます。

記事が続きます

介護サービスで利用できる掃除・洗濯・炊事は「日常生活の範囲」

セトッチ:訪問介護のサービスでは「家事援助」も利用できるのですね。

橋中:はい。ただしこれは「要介護者が、可能な限り自宅で自立した日常生活を送ること」を目的とした介護サービスなので、家事代行サービスではないという点はちょっとお気をつけくださいね。

セトッチ:というと? 家事を手伝ってくれるという点では、家事代行サービスと同じように思えますが、違いはなんでしょうか?

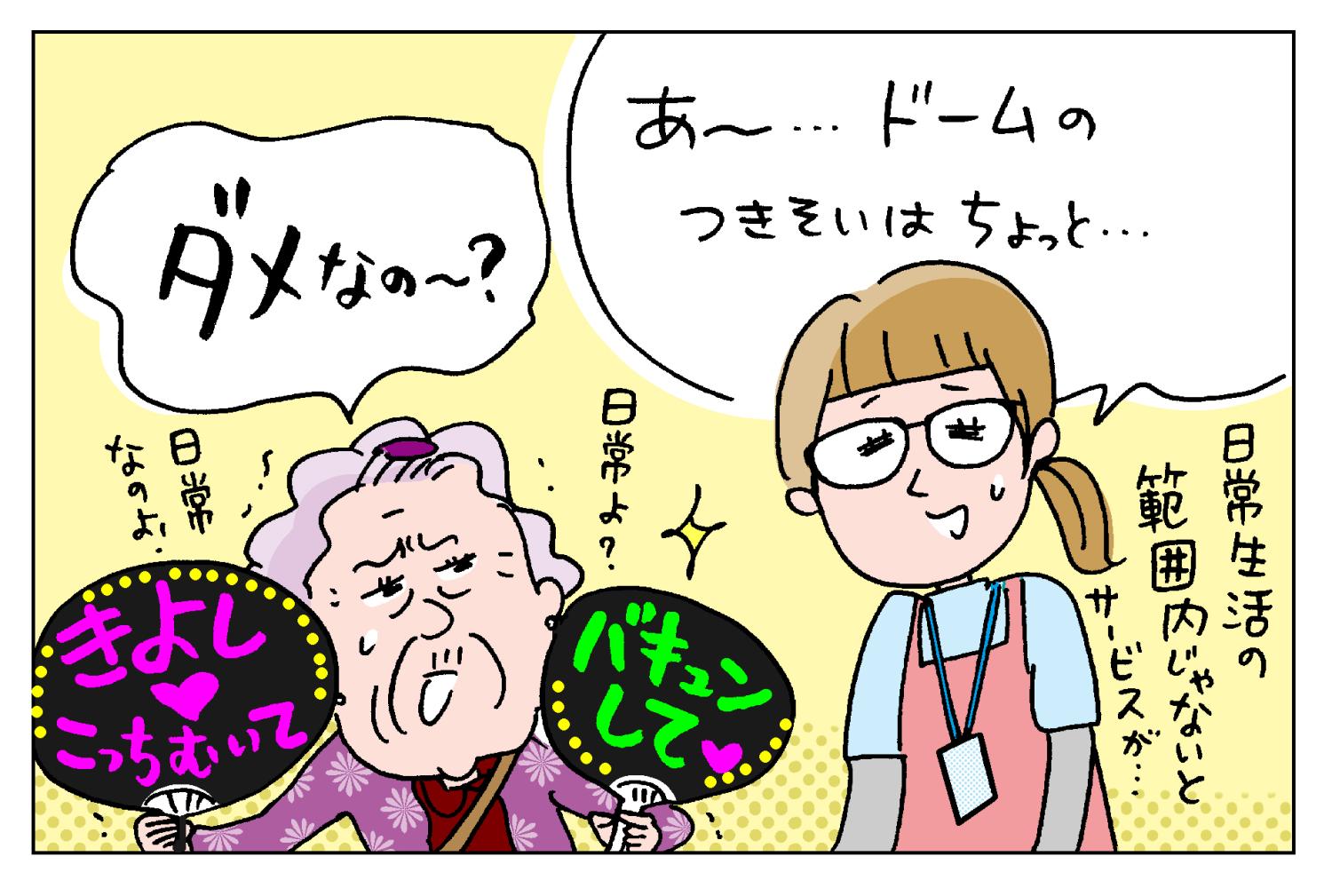

橋中:それは、頼みたい家事を、なんでも頼めるわけではないということですね。介護保険法により提供できるサービスの範囲が決められており、提供できるのは、「日常生活の範囲」に限られます。

セトッチ:日常生活の範囲というと…。

橋中:まだ利用していない人には、ちょっとわかりにくいかもしれませんね。具体的な例をあげましょう。

例えば、一人暮らしをされている方の場合、通院や、公共サービスの申請、選挙・納税の同行はOKですが、友人との会食やカラオケなどの娯楽目的の外出の付き添いは対象外。日々の食事の買い物の同行はサービスに含まれますが、同じ買い物であっても、嗜好品・来客用の品・お歳暮などの購入の際は対象外になります。

そのほか、日常生活を送るうえで必ずしも必要でないことは対象になりません。庭の草木の手入れや大掃除、ペットの世話、電球を替える、エアコンの掃除は訪問介護の生活援助には含まれません。

また、直接、本人の援助には該当しないサービスも受けられません。

例えば、家族と同居している場合、家族の共有スペースである台所や廊下の掃除は対象外になります。お風呂やトイレについても、共有で使っているものは対象外。一方、本人の部屋にあるポータブルトイレは本人しか使用しないので、それは対象になります。

困ったときにスポット利用できる、民間の有料サービスも選択肢のひとつに

セトッチ: 食事作りはどうでしょうか? 家事の中でも料理は1日3回、毎日のことなのでかなり負担も大きい気がします。

橋中 : 食事作りが困難と認定されれば、一般的な調理や配膳・片づけ、食事の介助は対象になります。ただ、これもおせちなどの行事食や、家族・来客の食事は対象外になります。

セトッチ : なるほど。では要介護者の日常的な食事は、ホームヘルパーさんにお願いできるんですね。でも、ホームヘルパーさんが来る日以外は、やはり家族がやらなくてはならないということですよね。

例えば、ホームヘルパーさんが週に2日、食事を用意してくれるとしても、残りの5日間は家族が用意しないといけないわけですよね、1日3食。フルタイムで仕事をしている人や子育て中の人をはじめ、かなり負担を感じる人も多いのでは? 飲み込みやすいものとかちょっと特別な介護食であればさらに。

橋中:手作りにこだわる必要はないんです。民間の配食サービスを利用するのもよいと思います。高齢者向けの配食サービスを提供している会社は多くありますから。こうした配食サービスでは、食べやすい大きさ、やわらかさに調理されていて、栄養バランスや摂取カロリー、減塩などにも配慮されているので利用しやすいです。

セトッチ:そうなんですね。でも、民間のサービスとなると有料ですよね。経済的にはちょっと厳しいかも。

橋中:確かに日常的に利用すると経済的負担が大きくなるかと思います。なので、私がおすすめしているのは、仕事や他の家族の用事などが重なって、今日は「余裕がない」というときのスポット利用です。こうした配食サービスは、回数や内容も希望することができます。1食数百円程度かかりますが、買い物や調理の手間がかからず片づけも簡単なのでそこはメリット。余裕がないときにはとてもありがたいと思います。

セトッチ:確かに。かたくなに手作りにこだわるよりいいかもしれませんね。

橋中:スーパーのお惣菜やレトルトなどを上手に利用するのもよいと思います。手作りの料理は、時間と気持ちに余裕があるときであれば、楽しい食事のひとときにつながると思いますが、無理をしてイライラしてしまったら、それは逆効果。それよりも市販品や配食サービスを利用することで、介護する人の負担が少しでも軽く、気分よく介護できるほうが、介護する側もされる側も、プラスになることが大きいのではないかと思います。

また、掃除や洗濯についても同様。介護サービスでカバーできない大掃除や家族との共有部分については、民間の家事代行サービスを、スポット的に利用するとよいと思います。

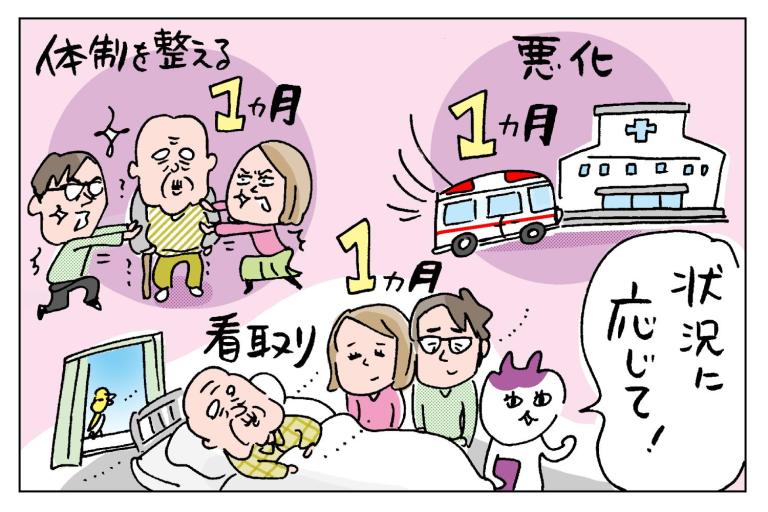

昔は一人の要介護者を複数人の家族で支えることができましたが、高齢化社会が進んでいる昨今は逆転し、複数の要介護者を一人でみるケースも増えています。例えば老老介護で、要介護の夫を妻がみていた場合に突然、妻も病気やケガで介護が必要な状態になり、一人の子どもが二人のケアをすることになる、といったケースも多くなっています。

フォーマル(公的)サービスにインフォーマル(民間サービス、地域ボランティア、家族・親族のヘルプ)のサービスを組み合わせることで、一人の家族が介護を抱え込まずにすむようにしたいものです。

【お話を伺った人】

リハビリの専門家として病院に勤務するかたわら、家族3人(認知症の祖母、重度身体障害の母、知的障害の弟)の介護を20年以上にわたって一人で行う。自分の介護体験と、病院勤務の経験、心理学やコーチングの学びを生かし、これまで2000件以上の介護相談に乗る。介護者のケア、介護と仕事の両立、ヤングケアラー問題、グリーフケアに取り組むほか、医療/介護/福祉従事者自身のケアや職場環境づくりにも注力。自身も元ヤングケアラー。

イラスト/小迎裕美子 取材・文/瀬戸由美子