体力があれば90代でも可能な手術とは?

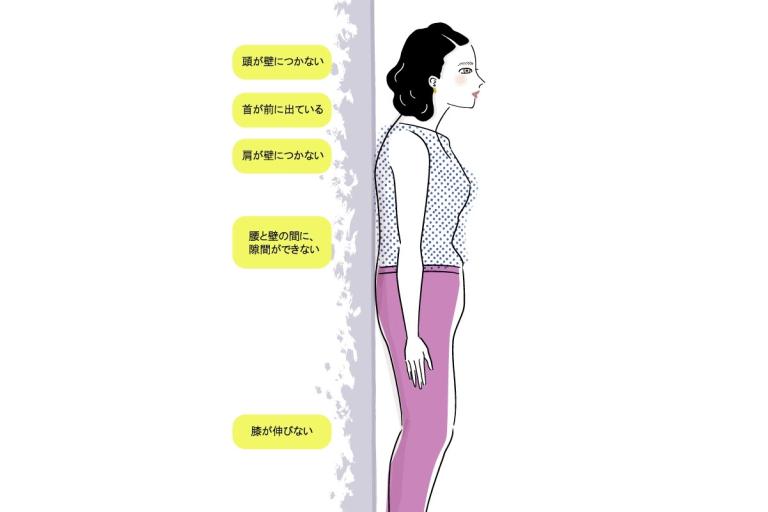

骨粗しょう症による背骨の骨折を繰り返すことで、背中が大きく曲がり、直立が難しくなることがあります。高齢者の場合は特に、複数の骨折が重なると、生活の質が大きく低下します。例えば、背骨が曲がることで内臓が圧迫され、食欲不振や逆流性食道炎を引き起こすことも多いのです。

しかし、こうした状態でも、手術によって姿勢を改善することが可能です。最近では、経皮的椎体(けいひてきついたい)形成術という手術が2011年より保険適用となり、高齢者でも手術を受けることができるようになりました。手術時間は1時間、術後は翌日からリハビリを開始できるため、体力がある方なら90代でも手術が可能です。意外と知られていませんが、多くの患者さんが改善を実感しています。

また、骨折は時間が経つと「変形治癒」し、潰れた状態で固まることがあります。骨折直後は激しい痛みがありますが、治癒すると痛みは落ち着くものの、変形した状態のまま治ってしまうため、姿勢の悪化や日常動作の困難が生じることが多いのです。そのためにも、早めに適切な治療を受けることが重要になります。

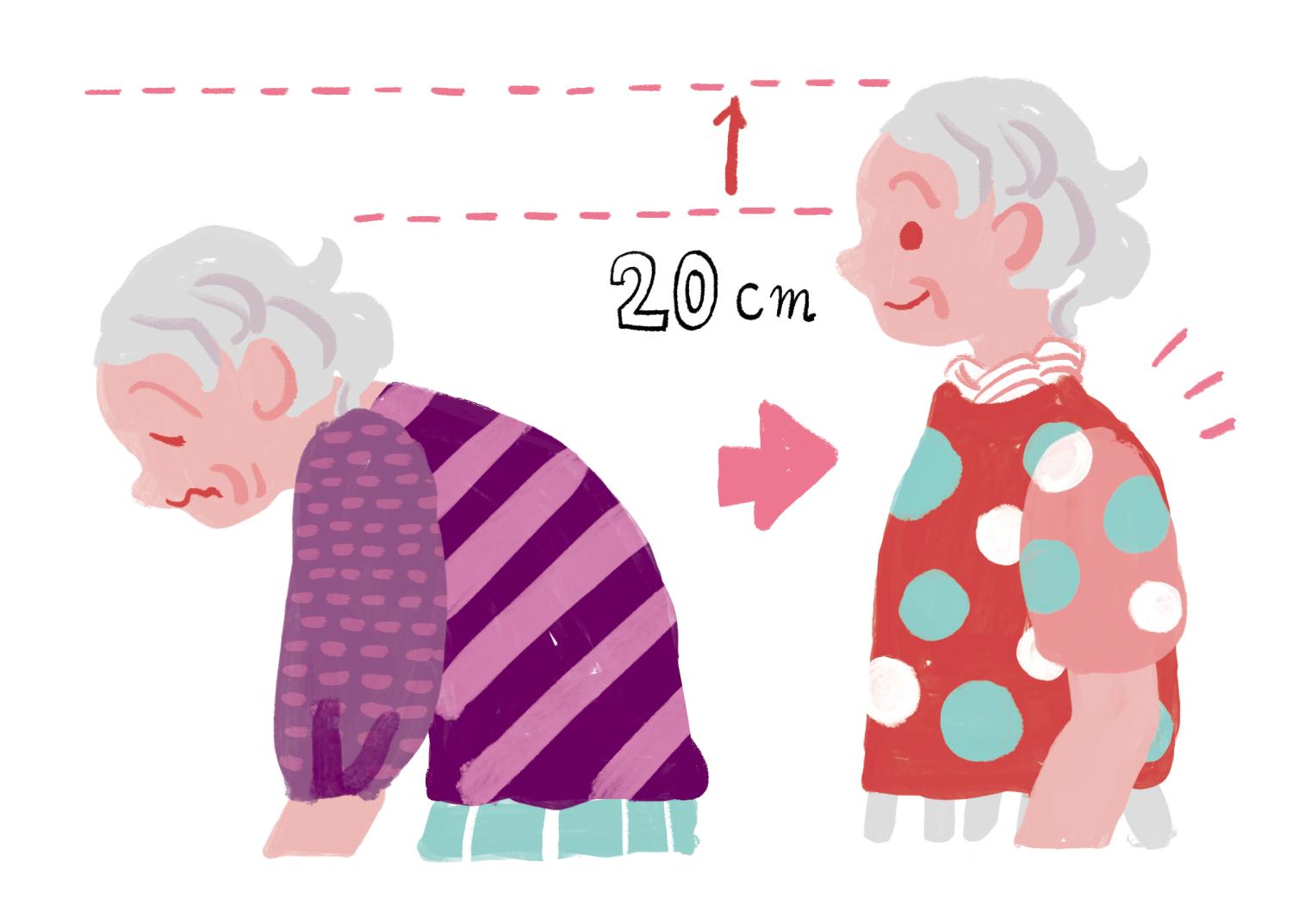

【実例1】82歳女性の場合:重度後弯(こうわん)変形

82歳の女性は、長年にわたり起こった多発の椎体骨折で腰曲がりになり、背中が大きく曲がって、真っすぐ立つことができなくなっていました。さらに、背骨の変形によって肋骨が腹部を圧迫し、逆流性食道炎が悪化。食事が摂れなくなり、体重も減少していたのです。しかし術後は曲がっていた背中が伸び、身長は20cmも回復。食事も問題なく摂れるようになり、体重も増えました。晩年をより快適に過ごせるようになったことは、ご本人にとっても大きな喜びとなったようです。

このような状態は、「重度後弯変形」といい、脊柱が過度に後方に湾弯曲する疾患で、腰痛や歩行障害などの問題を引き起こす可能性があります。そして社会性の低下によって、引きこもりや老人性うつに陥るケースもあるのです。

【実例2】40代女性のケース:妊娠後骨粗しょう症

この女性は双子を出産した後、授乳によって大量のカルシウムを消費し、自身の骨密度が著しく低下してしまいました。いわゆる「妊娠後骨粗しょう症」の典型例であり、わずか1年間で身長が数十センチも縮むほどの影響が出ていました。

レントゲン検査では複数の脊椎が折れており、その後、自然に癒合した背骨がくの字に曲がり、逆流性食道炎による食欲不振や強い腰痛を伴っていました。この方も脊椎の矯正手術を受け、背骨の形が改善。妊娠後骨粗しょう症の影響は珍しいものですが、適切な治療により、現在は生活の質を大幅に改善。若い世代でも、骨粗しょう症のリスクがあることを示す重要な例です。

なお、妊娠後骨粗しょう症は、女性ホルモンであるエストロゲンの低下も関係しているものの、それ以上に授乳によるカルシウムの消費が大きな要因となります。母乳は母体のカルシウムを直接利用して作られるため、妊娠・授乳期の骨の健康管理は非常に重要です。

【実例3】58歳女性のケース:繰り返す骨折

この方も、10年の間に、骨粗しょう症による背骨の複数箇所骨折で、姿勢の変形が進んでいました。しかし、適切な治療を行った結果、骨密度が回復し、その後は新規骨折の発生がなくなりました。

この治療の中心となったのは、「ビスホスホネート」,「テリパラチド」そして「デノスマブ」という製剤で,投与期間と年齢で使用する薬剤を換えながら15年にわたり治療しています。これは骨の吸収を抑え、骨密度を増加させる薬で、骨粗しょう症の治療に広く用いられています。

このような手術後は、ある程度の回復期間が必要です。手術自体には数時間を要し、リハビリと回復のためには1ヶ月以上の入院が必要となります。また、半年ほどはコルセットの使用が推奨されるため、長期的な視点でのリハビリが重要となります。

しかし、これらの治療を適切に受けることで、痛みが和らぎ、生活の質が大幅に向上します。治療を受けた患者さんの多くが「もっと早く知っていればよかった」と感じるほど、効果的な治療が存在するのです。

知っておきたい! 骨密度を増やす薬の種類

薬物治療には、大きく分けて 、次のような「骨を作る薬」 と 「骨を守る薬」 の2種類があります。

① 骨を作る薬(骨形成促進薬)

➡ 骨を新しく作る力を高める 薬

テリパラチド、ロモソズマブなど

→ 骨を作る「骨芽細胞」を活性化し、新しい骨を作るのを促す

→ 重度の骨粗しょう症の人に使われることが多い

② 骨を守る薬(骨吸収抑制薬)

➡ 骨を壊す「破骨細胞」の働きを抑える薬

ビスホスホネート

→ 骨の分解を防ぎ、骨密度を維持・向上

→ 飲み薬や点滴タイプがある

デノスマブ

→ 破骨細胞の働きを抑えて、骨の減少を防ぐ

→ 半年に1回の注射でOK(飲み忘れがないので続けやすい)

女性ホルモン(エストロゲン)補充療法(HRT)

→ 閉経後の女性に効果的。骨密度の低下を防ぐが、副作用のリスクもある

SERM(選択的エストロゲン受容体調節薬)

→閉経直後(50〜60代) の女性に働きやすいが、70代以降は、骨を作る力が落ちるので、薬を切り替える必要がある

*薬物の投与や種類は、患者さんの年齢、骨密度、症状の度合いによって変わります。

骨粗しょう症による骨折も、適切な治療によって骨密度を回復させ、痛みや機能障害を改善することが可能です。手術による矯正、薬物治療を組み合わせることで、高齢者でも生活を大きく改善できることは、ぜひ知っていただきたいですね。もし、自身や身近な人に、「最近身長が縮んだ」「背中が曲がってきた」「腰痛が続く」という症状がある場合は、専門医に相談することをおすすめします。

【教えていただいた方】

国家公務員共済組合連合会 九段坂病院 診療部長。脊椎・脊髄疾患の専門医、医学博士。日本整形外科学会 整形外科専門医・認定脊椎脊髄病医・認定運動器リハビリテーション医・日本脊椎脊髄病学会 脊椎脊髄外科指導医・脊椎脊髄外科専門医。頚椎から腰椎まですべての脊椎・脊髄疾患の保存治療および手術治療を行っている。

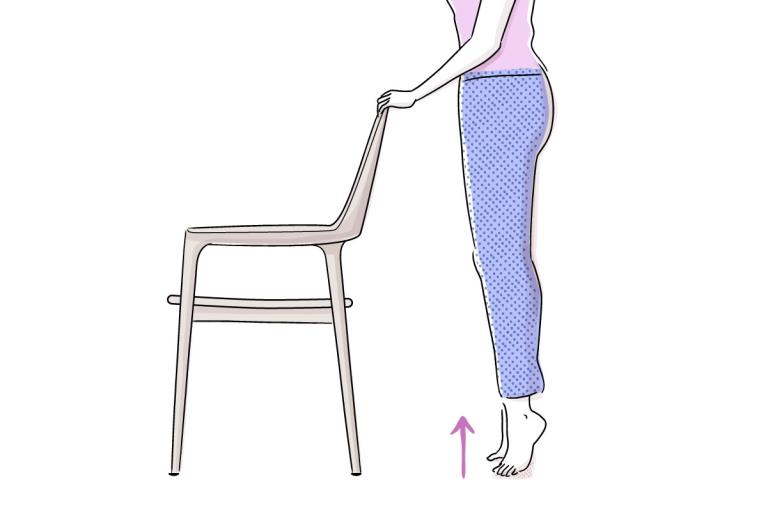

イラスト/かくたりかこ 取材・文/井尾淳子