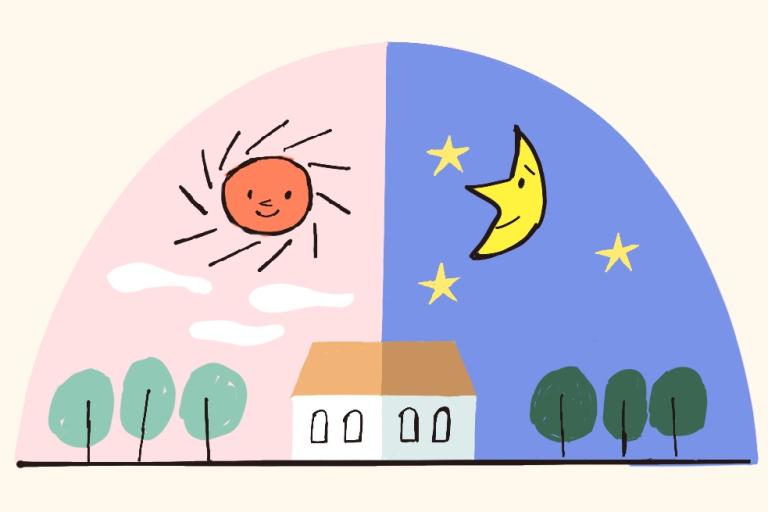

万物がきらめく季節には情緒不安定になることも!

春分が過ぎ、昼が長くなるにつれて、暖かさが増してきます。日本各地で桜が咲き、野山や公園、庭には若葉が芽吹き、あちらこちらで可愛らしい花が見られるようになります。

「『清明』とは清浄明潔(せいじょうめいけつ)を略した言葉といわれ、すべてが生き生きと清らかで明るい空気に満ちている様子を意味しています。

この頃になると、『玄鳥至(つばめきたる)』というように、冬の間に暖かい南の国で過ごしていたツバメが日本に飛来して、『鴻雁北(こうがんかえる)』と、冬に日本で過ごした雁が北の国へ帰っていきます。雁とは北方へ旅立つ冬の渡り鳥の総称です。

また、『虹始見(にじはじめてあらわる)』季節でもあります。春には湿度が高くなってくるので、この頃から雨上がりの虹が美しく見える様子を表しています。

こうした明るい季節のなか、陽気が高まってくると、漢方の五行の『肝』の働きが強くなります。すると、肝と関連の深い自律神経のバランスが乱れたり、五臓である『脾』や六腑にあたる『胃』の消化のは働きを妨げることがあります。

そのため、情緒不安定になったり、目の充血、頭痛やめまい、胃腸トラブルを起こすことがあります。4月は新年度の始まり。環境の変化なども、こうした不調を助長します。心身のストレスを上手に解消することが大切です」(齋藤友香理さん)

手足をのびのびと伸ばし脱力するのがおすすめ!

「この時期の過ごし方は、春の陽気のようにのびのびとした気分で過ごすのがポイントです。手足を気持ちよくストレッチしたり、散歩をするのもいいでしょう。

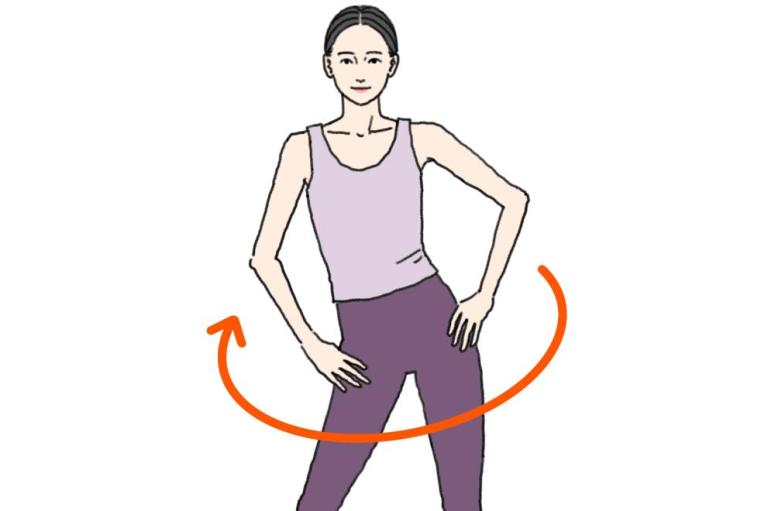

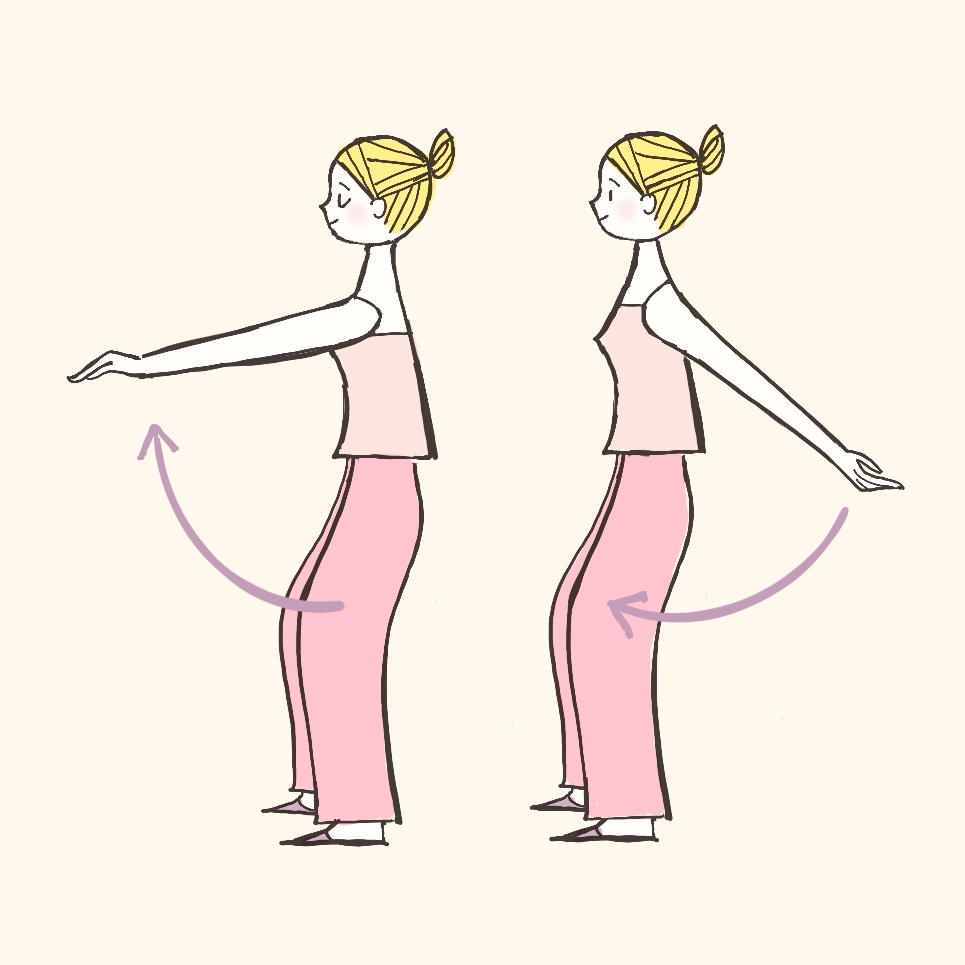

特におすすめなのが「スワイショウ」体操です。これは中国の健康法で、私が講師を務めている薬日本堂の動画サイトでも大人気。体を脱力させて両腕を振ることで、首や肩の血行がよくなり、上半身の緊張を効果的に緩めることができます」

やり方は簡単!

「まず、両足を肩幅に開き、膝を軽く曲げます。肩や腕の力を抜いて、両手を同時に前後に振ります。脱力して、腕を放り出すように前に振り、その反動で後ろにも振ります。息は長くゆっくりした呼吸を心がけながら、リズミカルに行うのがコツです。これを3~5分を目安に行いましょう。

終了するときは、いきなりやめずに、少しずつ振り幅を小さくしてゆっくりと終わるようにします。最後に深呼吸を数回行いましょう。

また、頭痛やめまい、血圧が上昇したときには、『風池』のツボを刺激するのがおすすめです。風池は首の後ろの髪の生え際、左右にあるくぼみです。ここを左右の3指(人差し指、中指、薬指)の腹で気持ちいい圧で押します。首や肩のこりの解消にもいいですよ」

記事が続きます

自然の甘い食材で胃腸の調子を整えて!

「胃がキリキリ痛んだり、食欲がないときには、自然な甘味を持つ食材がおすすめです。春キャベツや新玉ねぎを使ったスープなどはどうでしょうか? ほかにチーズ、魚のスズキ、いちご、えんどう豆などもいいでしょう。

また、三つ葉やセロリといった香味野菜も胃腸をすっきりさせてくれます。

4月8日はお釈迦様の誕生日。『花まつり』『灌仏会(かんぶつえ)』として、仏教の行事が行われます。甘茶を仏像に注いだり、元気な子どもに育つようにと甘茶をすくった手で赤ちゃんの頭をなでる、無病息災を願って甘茶を飲む習慣などがあります。

甘茶はユキノシタ科・アジサイ属のアマチャの若葉のお茶。これも春の訪れを感じる飲み物です」

二十四節気の養生法とは?

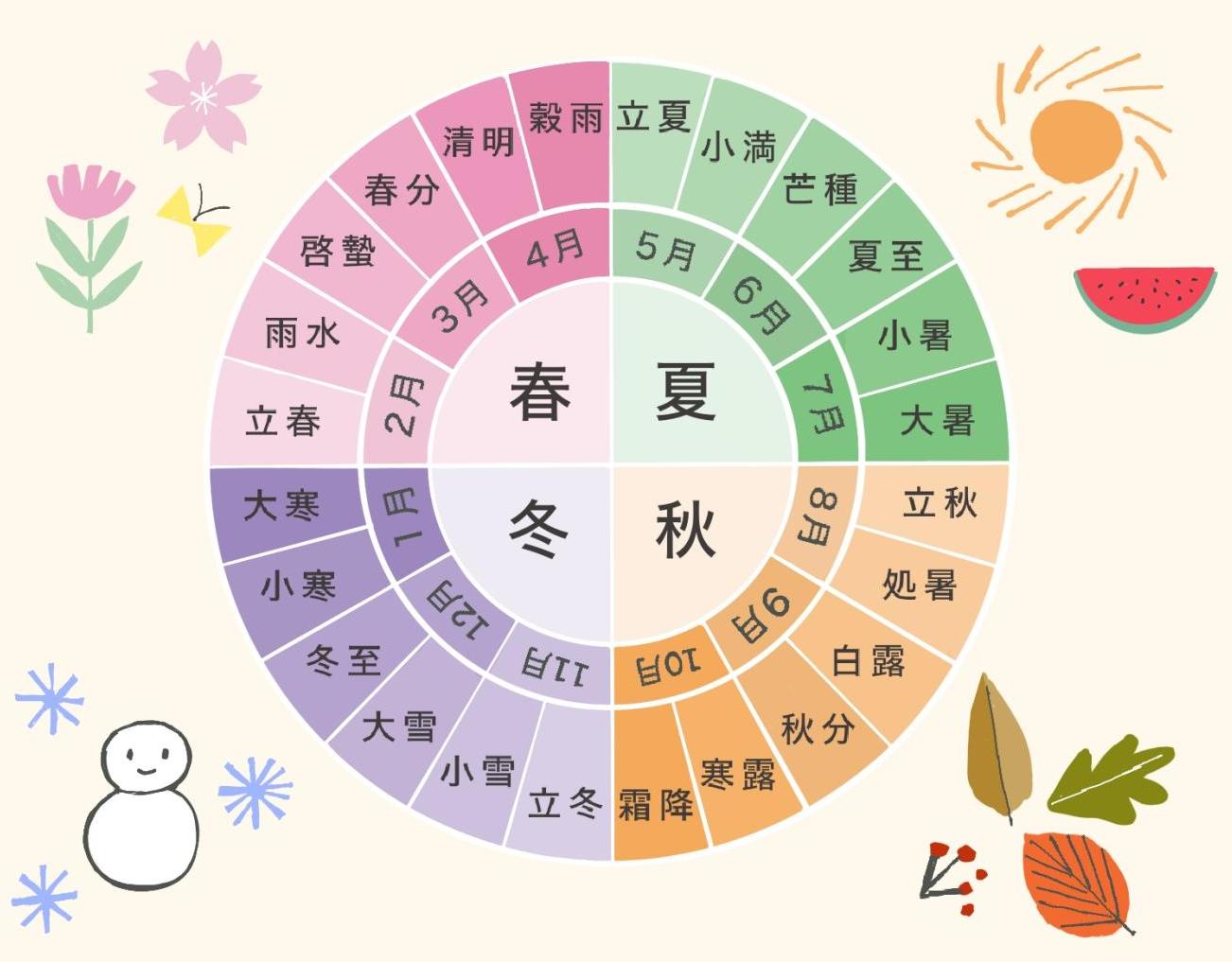

旧暦の1年を24等分して、季節の移り変わりとそれに伴う生活の知恵を結びつけた「二十四節気」の養生法。この考えは紀元前の中国で生まれ、日本でも古くから親しまれています。

二十四節気はまず1年で昼の時間が最も長い日を夏至(6/21)、最も短い日を冬至(12/22)と決め、そこに昼と夜の長さがほぼ同じになる日である春分(3/20)と秋分(9/23)を加えて、1年を春夏秋冬の4つの季節に区分。さらにその中を、気温の変化や気象現象、動植物の様子などで6つに分けたものです。(詳しくは第1回参照)

※日にちは国立天文台発表の2025年のもので、年により多少前後します。

「二十四節気は長年の生活経験や知識で導き出した、農作業の目安にするための『気候・天気の予報』であり、それに従った養生法は、『人は自然の一部で、自然と調和して生きることが大切』という考え方に基づいた健康管理の知恵です。これらは漢方の陰陽論や五行説ともつながっています」

【教えていただいた方】

東京理科大学薬学部卒業後、薬日本堂入社。10年以上臨床を経験し、平成20年4月までニホンドウ漢方ブティック青山で店長を務め、多くの女性と悩みを共有した実績を持つ。講師となった現在、薬日本堂漢方スクールで教壇に立つかたわら外部セミナーも担当し、漢方を学ぶ楽しさを広めている。また「養生を指導できる人材」の社員育成、『薬日本堂のおうち漢方365日』『薬膳・漢方検定 公式テキスト』など、書籍監修にも多く携わっている。

イラスト/河村ふうこ 取材・文/山村浩子