こんにちは、寺社部長の吉田さらさです。

各地の美術館が3月半ばごろから休止になり、予定されていた展覧会も中止になることが多く、美術鑑賞好きにとっては悲しい時期でした。

しかし、一部の特別展は会期を変更して開催されることとなりました。

今回は、その中から、東京国立博物館で開催中の特別展「きもの KIMONO」 をご案内いたします。

※新型コロナウイルスの感染予防・拡散防止を配慮して、日時指定の事前予約制。

東京国立博物館では、常設展でも、古い時代の着物が展示されているため何度か見る機会がありました。しかし鎌倉時代から現代までの名品を通して見られる大規模な展覧会は、今回が初めてとのこと。「着物」とひと口に言っても、魅力はさまざま。時代、手法、着る人、時々の流行によって、まったく違う表情を見せてくれます。着物って、こんなに奥深いアートだったのですね。

現代のわたしたちが「きもの」と呼んでいる衣装は、江戸時代までは「小袖」と呼ばれていました。平安時代以降の貴族が着る「大袖」に対し、袖口が小さく袂がある衣服を「小袖」と呼び、大袖の衣装の下に着る下着として用いられていました。展示は、鎌倉時代の表着から、室町時代の下着としての小袖から始まります。

織田信長、豊臣秀吉、徳川家康により、天下が次第に統一されていくと、人々は華やかなきものを身に着けて遊行を行うようになりました。

肩と裾に刺繍で四季の草花の模様。能の子方の装束として用いられたものです。能は、茶の湯と並ぶ、当時の武士たちのたしなみのひとつで、ふんだんにお金をかけていたようです。

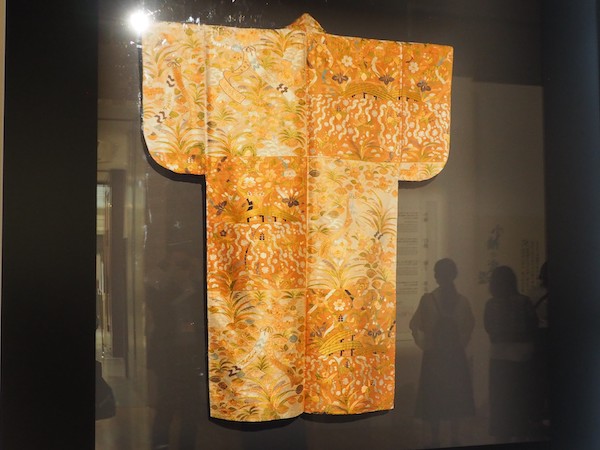

毛利家に伝来した、能のシテ役の衣装。一枚のきものに、枝垂れ桜、杜若と八橋、柳に雪が降りつもる様子など、さまざまな美しい模様がちりばめられています。

寛文期(17世紀中盤)になると、きものの模様には革命が起きました。「動」の部分と「空(静)」の部分を作ることにより、模様全体に動きが生まれ、自由闊達なデザインになったのです。

元禄時代になると、富を蓄えた商家の女性たちが、財力を示すかのように贅を尽くした衣装を身に着けるようになりました。金糸をふんだんに使ったこの華麗な模様をごらんください。

贅沢になる一方の町人の装いに対し、幕府がついに禁止令を出しました。「総惣鹿の子」、「縫箔」、「金紗」。この三つの染色技法が禁じられるようになり、呉服屋は、新たな「染め」の技法を開発。その代表例が友禅染です。このように複雑で華麗な模様が多く、今の我々から見たら、これだって十分に贅沢ですよね。

この時代には、尾形光琳風デザインの「光琳模様」も大流行しました。光琳は、絵画だけでなく、工芸品のデザインも手掛けたマルチアーティストだったのです。上の着物は、光琳直筆という貴重なもの。

贅沢が禁止されても、遊郭だけは別世界。こちらは、京都島原の置屋、輪違屋に伝わった太夫(最高位の遊女)の打掛です。明治~大正期に作られたものですが、江戸時代の遊郭の栄華をしのばせる華麗さです。

江戸城大奥に住まう武家女性の衣装は、華麗でありながら、模様には厳格な格式があり、室町時代から続く伝統への回帰が見られました。大胆なデザインの花魁や豪商の女たちの衣装とは、明らかに違いますね。

江戸末期に京都の皇室から徳川家に嫁いだ和宮の衣装。さすがの品格です。

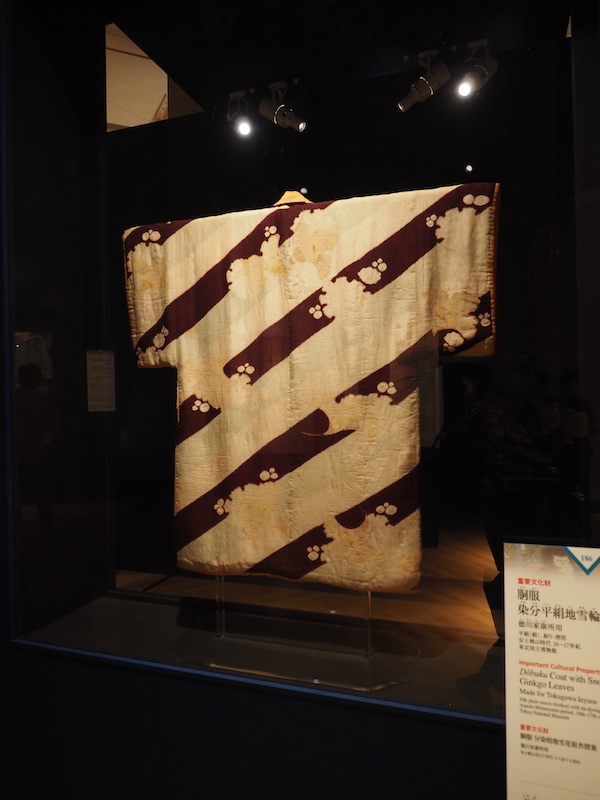

男性のきものファッションも負けていません。こちらは徳川家康の持ち物であったと伝わっています。胴服とは、武士が日常着として小袖の上に羽織っていた上着のこと。家康さんは、ずいぶん斬新なデザインのきものがお好みだったようです。

こちらは、稚児や小姓向けのきもの。つまり美少年をより美しく着飾らせて愛でるための衣装です。江戸文化はまことに多様で奥深いですね。

火消半纏 江戸~明治時代 19世紀

江戸の花と呼ばれた火事に立ち向かうヒーロー、火消たちのいきでいなせな衣装たち。かっこいいなぁ。

明治~大正時代の振袖と打掛

明治になると、男性は洋装化が進みましたが、女性はまだきもの姿の方が多かったようです。しかし、西洋風の柄や技術を取り入れ、それまでとは違う新しい色使いやデザインが生まれました。

大正~昭和時代のコーディネート

良家のご令嬢や奥様たちのお召し物。豪華なおきものを着てそろって花見に出かける「細雪」の世界を思い出します。

ヨーロッパの宮殿の装飾のような模様を友禅で染めています。驚くべき発想ですね。

大正~昭和時代初期 銘仙のきものたち

絹生産の機械化が進み、きもののおしゃれも庶民化。かわいらしい模様の銘仙が若い娘さんたちの間で大人気でした。

中原淳一さんの絵から飛び出してきたような、かわいいきもの。少女時代に、こんなのを着てみたかった。

幻の絞り染技法であった「辻が花」を現代に蘇らせた久保田一竹氏のインスタレーション。

模様は一枚のきものでも完結しているが、並べてみると、巨大な風景画になっています。

日本を代表する現代芸術家、岡本太郎さんの作品をデザイン化したきものと帯。きもの芸術も爆発だ!

X JAPANのリーダーとして世界的に活躍するYOSHIKIさんは、呉服屋の長男として生まれました。現代女性や外国人にも似合うきものを目指し、2015年からコレクションを発表しています。新しいきものの可能性を教えてくれる展示です。

以上は、おびただしい展示物のごく一部に過ぎません。ほかにも、素敵なきもの、美しいきもの、驚嘆すべききものがどっさり。一枚一枚見ていたら、時間がいくらあっても足りないほどです。予約が必要ですが、ぜひ、東京国立博物館まで足を運ぶ価値は十分ですよ。

特別展「きもの KIMONO」

2020年6月30日(火)~8月23日(日)

休館日は月曜日と8月11日(火)、ただし、8月10日(月・祝)は開館

9:30〜18:00(入場は17:00まで)

会期等は今後の諸事情により変更する場合があります

前期展示:6月30日(火)~7月26日(日)

後期展示:7月28日(火)~8月23日(日)

オンラインによる日時指定の予約が必要です。お出かけ前には、必ずホームページを見て、詳細を確認してください。

お客様へのお願い

・発熱や咳き込み等の症状があるお客様は入館をご遠慮ください。

・入館時に検温。37.5度以上の発熱が確認された場合、入館をお断りいたします。

・入館にはマスクの着用が必要です。

・手洗い及びアルコール消毒にご協力ください。

・他のお客様との間隔を2メートル以上開けてください。

・展示室内では会話をお控えください。

・作品、展示ケース、備品や壁にはお手を触れないようお願いいたします。

・展示施設毎に、入場規制を行う場合がございます。

吉田さらさ 公式サイト

http://home.c01.itscom.net/

個人Facebook

https://www.facebook.com/

イベントのお知らせFacebook