さあ、この先にはどんな世界が広がっているんだろう」――本を読み始めるときはいつもワクワクしますが、ちょっとした緊張感があるのも確か。

多分それは、本の帯情報などである程度の前知識を得ていたとしても、自分との相性は読んでみないとわからないから。

たとえるならば、転校生として教室に入ったときの「なじめるのかな」という気分のような?(転校生経験はないけれど)そしてその相性は、20ページほど読めばだいたいわかる、というのが私の実感です。

今回ご紹介する『ボージャングルを待ちながら』は、昔からの友人に「とても素敵なお話なの!」と勧められた本。

「彼女が言うのだから間違いないはず」と思って読み始めましたが、いきなり冒頭で衝撃を受けました。

「ぼくが生まれる前、パパは銛(もり)でハエをとるのを仕事にしていたそうだ。パパは使っていた銛と、つぶれたハエを見せてくれた。」

「え、本当?」と思ってページをめくっていくと、次々に「ぼく」とパパとママの驚くべき日常が現れます。

本と自分の相性を考えるまでもなく、いきなり“そっちの世界”に連れていかれたのだから、呆然というか痛快というか。

こんな経験、あまりなかったような気がします。

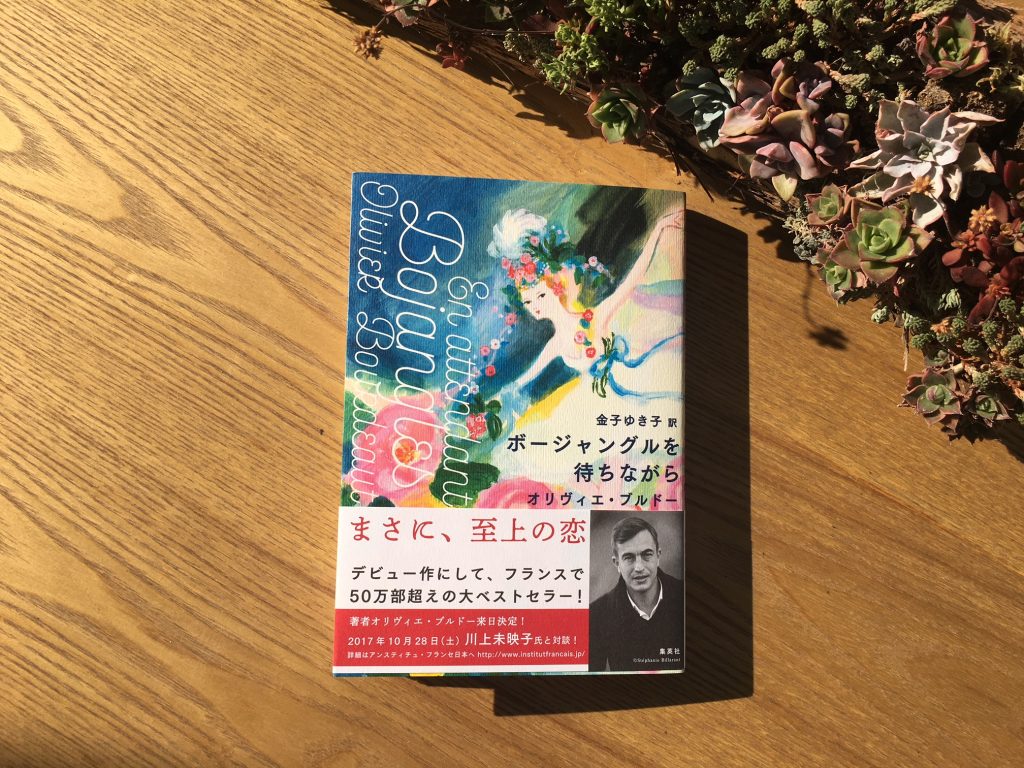

『ボージャングルを待ちながら』 オリヴィエ・ブルドー 金子ゆき子訳 集英社 ¥1700(税別) 「現実がありきたりだったり、悲しかったりしたときは、面白い作り話を聞かせて」。そう言う美しいママを中心にした家族三人の幸せな暮らしは、彼女の悲しい異変をきっかけに徐々に崩れていく。フランスで50万部超えのベストセラーになった、著者のデビュー作

さて、そんな「ぼく」とパパとママの日常を具体的に紹介すると……

●儲かっていた何軒もの車検場を売って、働きに出る必要がなくなったパパは、デビューの気配がない“作家”。彼はママの意向で、彼女を二日と続けて同じ名前で呼ぶことはない。

●普段のママはどんなことにも夢中になり、世の中の進歩にいちいちはしゃいで陽気に跳びはねながらついていくような人。優美なアネハヅルを旅先から連れ帰り、以来一緒にすんでいるが、美しい引き綱をつけて繁華街に連れて行こうとして通行人に怖がられたことも。

●パパとママはひっきりなしにところかまわず踊ったが、いつもかけるのは悲しいけれど同時に陽気なニーナ・シモンの〈ミスター・ボージャングル〉。大勢のお客を招いて食べて飲み、みんなで大笑いする日々だったので、「ぼく」は小学校生活になじめない。というか、家族全員学校のやり方とそりが合わない。

こんなエピソードが目まぐるしくつづられていきますが、「いやはや楽しそう!」「こんなに現実を無視してはしゃげるなんてパパもママもタフね~」などと思う一方で、「これって永遠に続くものなのかしら。楽しすぎる日常には寿命があるのでは?」という不吉な予感が頭をよぎって……。

そしてそれは残念ながら当たってしまいます。

ことの真相が明らかになるのは、パパの口からです。

そもそもこの小説には「ぼく」が目線のパートとパパが目線のパートがあり、楽しすぎる日常の二重構造が自然とわかるようになっています。

ママを愛するがゆえの悲壮な決意を秘めていたパパと、純粋な観察眼で周囲を見続ける「ぼく」。

ふたりは進行していくママの狂気と向き合い、過酷な現実を受け止めることになるのですが、そこに漂うのは絶望感というよりやさしさをたたえた覚悟のようなもの。

それを感じ取ったとき私は、彼らとの距離が近くなった気がしました。

これは奇想天外なお話のようで、どこの国でもどんな人にも起こり得る家族の物語なのでは、と思ったのです。なぜならディテールの違いはあるにしろ、人間が病や老いで心身の変化から逃れられない運命である以上、家族も変化から逃れられないのだから。

この本を読み終わって思い出したのが、江國香織さんの『神様のボート』です。

必ず戻ると言って消えた「あのひと」を信じて引っ越しを繰り返す葉子と娘の暮らしが描かれていますが、葉子の思いの深さは「いささか度を越している!」と感じるほどです。

『神様のボート』 江國香織 新潮文庫 ¥490(税別) 葉子が娘の草子とともに引っ越しを繰り返すのは「あのひとのいない場所にはなじむわけにいかない」から。男の帰りを信じ続ける女性の、静かで狂気めいた愛の物語

『ボージャングルを待ちながら』の場合も、「ぼく」とパパとママの間に存在しているのは「周囲などおかまいなし?」と思うほどの絆であり、愛情。

そういった強い気持ちは人を高揚させ、幸福感に包むけれど、往々にしてありふれたおだやかな日常から遠ざけてしまうのでは、という気もするのです。

ただそれをかけがえのないものと受けとめたのなら、もう運命に身をまかせるしかないんだな……しみじみそう思えてなりませんでした。

ありふれた日常をこよなく愛する私に、こんな運命論者のような気持ちが芽生えたのだからちょっとびっくり。もしかしたら自分の秘めた欲望だったのかも?という気もしましたが、とりあえずそれは読むうちに解消されたみたいです(笑)。

さて話は変わりますが、私は今南米チリの首都・サンチャゴに滞在しています。

ひと月半ほどのんびりゆっくり過ごすつもりなので、次回は読書ブログをお休みして、そのお話ができればと思っています。

それでは、また!