通院や申請手続きの際には「介護休暇」を利用

セトッチ:介護が始まると、さまざまな申請手続きやケアマネとの相談など、主に平日の日中にしなければならないことも多いですよね。そうなると、仕事をしている人はそのたびにお休みを取らなくてはならず、大変だと聞きました。

橋中:働きながら介護をしている方、多いですよね。総務省の「令和4年就業構造基本調査」によると現在、介護をしている人の約6割が仕事をしているといわれています。

こうした社会的な状況を踏まえ、近年、働きながら介護をする人をサポートするよう国の制度も少しずつ整いつつあります。

セトッチ:それはありがたいですね。例えば、どんな制度がありますか?

橋中:まずは、時間単位で取得できる「介護休暇」。通院や各種申請手続き、要介護の認定などの際にも利用できます。これは、要介護状態にある家族を持つ人に認められる休暇です。

労働基準法の年次有給休暇とは別に取得が可能。有給か無給かは、会社の規定によりますが、従業員から申し出があった場合、会社は原則として断ることはできないとされています。

セトッチ:何日くらい取得できるのですか?

橋中:

介護休暇は、

■家族1人につき年5日。

■対象となる家族が2人以上であれば、年に10日を上限に取得可能。

と定められています。

家族1人につき年5日という限られたものですが、時間単位での取得も可能ですので、介護が必要になって休むときはまず、この休暇を利用してください。

介護休暇は原則無給ですが、企業によっては有給にしているところもあります。事前に人事や総務に確認しておきましょう。

有給休暇は、自分自身のリフレッシュのために使う必要も出てくるでしょうから、とっておくことをおすすめします。

祖父母の介護にも介護休暇を申請できる

セトッチ:親族のどの範囲まで「介護休暇」は認められるのですか? 若い人の中にも、祖父母の介護をしているという人がいますが、そういう場合も利用できますか?

橋中:はい。できます。対象家族は、配偶者 (事実婚を含む) 、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。

セトッチ:なるほど。範囲は意外と広いですね。こうした家族の方が、どういう状態だったら介護休暇を取得できるのでしょうか。条件とか、判断基準みたいなものはありますか?

橋中:「2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態であるか」で判断します。

要介護2以上の認定、あるいは「座る、歩く、着替える、排泄、入浴など、厚生労働省が定める日常生活動作12項目のうち2項目以上に該当する状態」が2週間以上続く場合は、介護を必要とする状態に該当します。

例えば、入院が2週間以上続いている場合などが該当します。

なお、介護休暇の利用の条件として、会社が要介護認定の通知書や病院の医師の診断書の提出を求めることはありません。

対象家族が要介護認定を受けていなかったとしても、介護が必要な状態だと従業員が申請することで、介護休暇を取得することができます。

記事が続きます

93日間の介護休業中は介護休業給付金が支給される

セトッチ:本格的に介護が必要な状態になってくると、年に5日間の介護休暇では足りないですよね。

橋中: はい。介護のために、ある程度まとまった日数の休みが必要となった場合は、「介護休業」を申請することができます。

該当条件は、先ほどご説明した介護休暇と同じ。「2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態」である場合に申請することができます。

セトッチ:「介護休暇」は家族1人につき年5日でしたが、「介護休業」の場合は、どのくらいの期間が認められているのですか?

橋中:介護休業は、対象となる家族1人あたり最大93日まで(1回限り)認められます。

セトッチ:3カ月ですか。一気に取るとなるとかなり長いですね。

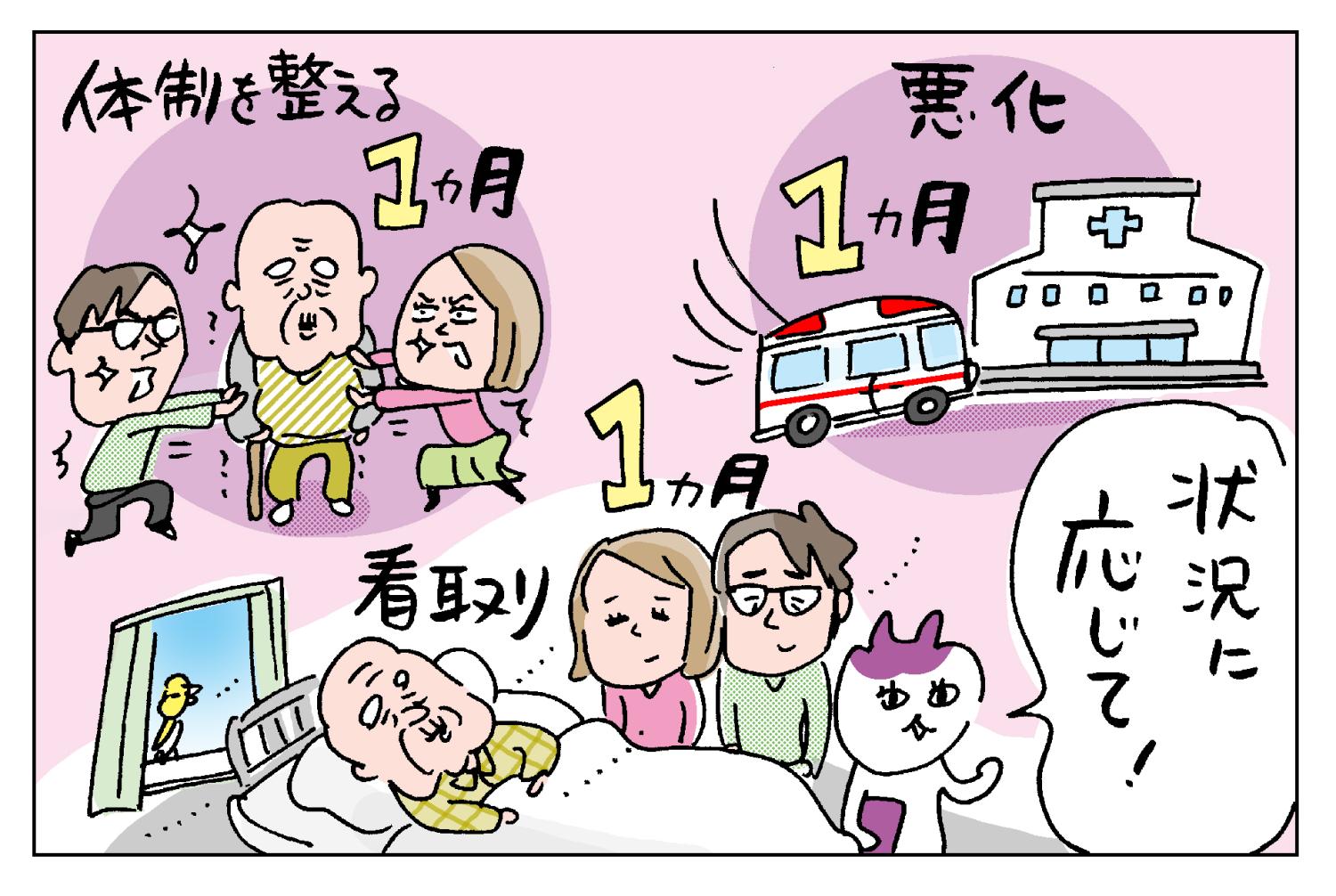

橋中:以前は分割しての申請は認められていませんでしたが、2017年1月からは3回まで分割して取得できるようになりました。

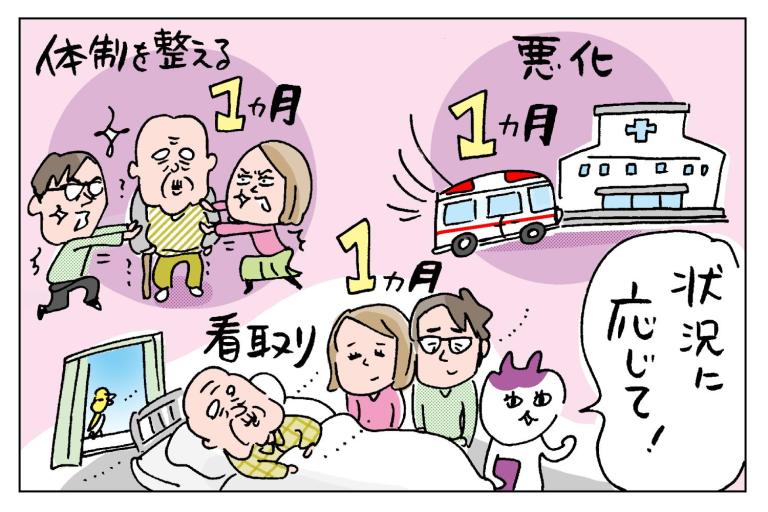

例えば、病院から退院したあとに介護の体制を整えるために1カ月、症状が悪化したときに1カ月、看取りのために1カ月というふうに、状況に応じて取得することが可能です。

セトッチ:それだと、より取得しやすいですね。介護休業も、先ほどの介護休暇と同様、有給か無給かは会社の規定次第なのでしょうか?

橋中:基本的に、雇用保険の仕組みにより、介護休業中は介護休業給付金(休業前の賃金の67%)が支給されます。

セトッチ:それはありがたいですね。介護に関する出費がなにかと続く中、長期休業で収入も減るのはつらいですから…。

橋中:そうですよね。でも、総務省「令和4年度就業構造基本調査」によれば、介護をしながら働く人のうち、介護休業の利用者はわずか6.3%です。

セトッチ:こうした制度を必要としている人はたくさんいますよね。この情報がより広く届くといいですね。

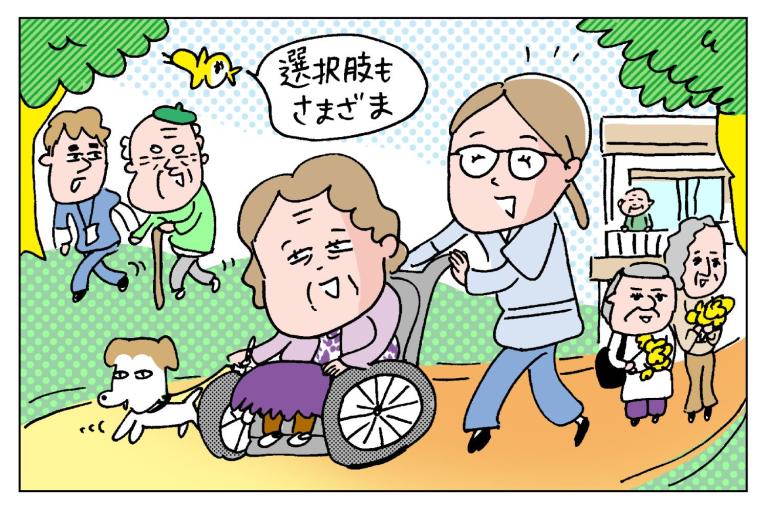

時短勤務、時差通勤、フレックス制度なども活用して介護を継続

セトッチ:介護をするにあたって、休暇ももちろん重要ですが、日常的な勤務時間も見直さないと、介護を長く継続していくのは難しくなりますよね。

橋中:要介護者の家族がいる場合、時短勤務やフレックスタイムなどを選択できる制度があります。2017年1月から始まった、「対象家族の介護のための所定労働時間の短縮等の措置」という制度です。3年間に2回以上取得可能です(1回限りではなく、分割して取得可能)。

この措置には、労働時間の短縮、時差出勤、隔日勤務、フレックスタイムなど、労働時間が変更できる制度があります。ただし、どの種類の制度を利用するかは企業が判断します。

この制度は、要介護者を抱える人の事情に合わせて、フレキシブルに選択できる点がメリット。長期入院などのために93日間の介護休業を取ったあと、職場復帰をする場合。そこで介護が終わるわけではありませんので、復帰後は、こうした短時間勤務や時差出勤などを組み合わせることで長い介護生活に対応できるようになります。

例えば、妻が8時出社の16時退社という時差勤務を選んだ場合。朝のデイサービスの送り出しは10時出社の夫に任せ、デイサービスからの迎えを16時退社の妻が担当するといった役割分担ができます。

記事が続きます介護が必要になったら、早めに職場の上司に相談を

セトッチ:いろいろな制度や法律があるということで少し安心しました。でも、こうしたことにあまり理解がない職場もあるのではないでしょうか? そういう場合、言い出しにくいですよね。

橋中:介護していることを職場で話しづらい、という人もいます。あまり楽しい話題ではないですし、「プライベートなことを相談するのはよくない」と感じて相談しづらいのかもしれません。また、介護が理由とはいえ、頻繁に休むとキャリアへの影響があるのではという心配もあるのでしょうね。

でも、介護の必要性が出てきたときは、できるだけ早い段階で、職場の上司に相談するのがよいと思います。事前に伝えておくことで、会社も急な休みの対応やスケジュールの調整もしやすくなります。

いつ、どれくらい、どんな理由で休むのかを「見える化」して伝えておくことが大切です。それによって、職場でもその対応策をとることができ、人員不足のリスクを分散することができますから。

いちばん避けたいのは「どうせわかってもらえない」と最初から諦めて相談しないことです。

というのも、誰にも相談できないまま一人で抱え込み、「これ以上迷惑をかけられない」「もう辞めるしかない」と心理的に追い詰められ、心身の限界を迎えて突然仕事を休む、あるいは辞めざるを得なくなってしまったというケースをよく耳にします。

こうしたことは、ご自身にとっても、職場にとってもとても残念なこと。職場への相談は、こうしたお互いにとって最悪な事態を避けるためのリスクマネジメントなのです。

セトッチ:なるほど。介護は自分だけの問題ではないのですね。

橋中:定時出社やフルタイム勤務が難しくても、始業や終業時間を繰り上げたり繰り下げたりすることで、勤務を続けることができるようになれば、それは個人にとってはもちろん会社にとっても、仕事に慣れた人に長く勤務してもらえるというメリットがあります。

介護が必要な人が増えている昨今、介護を個人で解決することはもう難しい時代。「介護と仕事の両立」は社会全体の問題です。

また、介護は誰にでも起こり得ること。ですから、介護を理由に休むのは申し訳ないと一人で抱え込まず、上司や総務に相談して理解を得ることで、介護との両立が可能な仕事の仕方を見つけていただけたらと思います。

【お話を伺った人】

リハビリの専門家として病院に勤務するかたわら、家族3人(認知症の祖母、重度身体障害の母、知的障害の弟)の介護を20年以上にわたって一人で行う。自分の介護体験と、病院勤務の経験、心理学やコーチングの学びを生かし、これまで2000件以上の介護相談に乗る。介護者のケア、介護と仕事の両立、ヤングケアラー問題、グリーフケアに取り組むほか、医療/介護/福祉従事者自身のケアや職場環境づくりにも注力。自身も元ヤングケアラー。

イラスト/小迎裕美子 取材・文/瀬戸由美子