前回まで「がんの基礎知識」について勉強しました。ここからは「がんの予防・検査と治療法」について、ご紹介していきます。

お話を伺ったのは、

中川恵一さん

1960年生まれ。東京大学医学部附属病院放射線科准教授、緩和ケア 診療部長。厚生労働省「がん対策 推進協議会」委員も務める

増田美加さん

1962年生まれ。女性医療ジャーナリスト。エビデンスに基づく健康 情報&患者視点の医療情報を発信。 乳がんサバイバーでもある

Q早期発見には検診しかないのですか?

A早期がんには自覚症状がないので、検診が重要になります。

検診でがんがわかるのは、だいたい1㎝くらいの大きさになってからです。がんの種類により違いはありますが、その大きさになるのに10~30年、例えば、乳がんなら15年かかります。しかし、1㎝の乳がんが2㎝になるまでは、たったの1年半。子宮頸がんは2年、肺がんでは約1年です。つまり、早期がんの時期は1~2年しかないのです。早期がんでは自覚症状がほとんどないので、早期発見にはやはり検診が有効です。また、乳がんは自分の乳房を定期的に触り、何か変わったことがないか、セルフチェックをすることも大切ですね。(中川先生)

Q検診を毎年する必要はある?

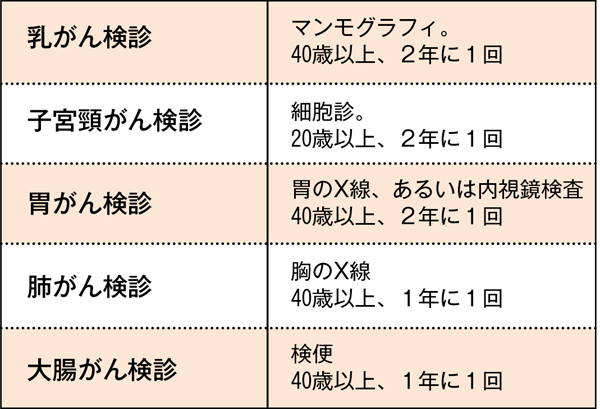

A部位別に推奨される間隔があります。

現在、検診を受けることで、"死亡リスクが下がる"と国際的にも証明されているがん検診は5つ。それが乳がん検診、子宮頸がん検診、胃がん検診、肺がん検診、大腸がん検診です。市区町村や勤め先で無料や格安で受けることができるので、これは受けない手はないと思います。検診の内容、推奨される間隔は部位により異なります(下記参照)。検診で陽性でも必ずしもがんではなく、精密検査を受ける必要があります。乳がんの場合、精密検査を受けるのが1,000人中約80人、そのうち実際にがんと診断されるのは約5人といわれています。(増田さん)

Q乳がん検診でマンモと 超音波、どちらがいいの?

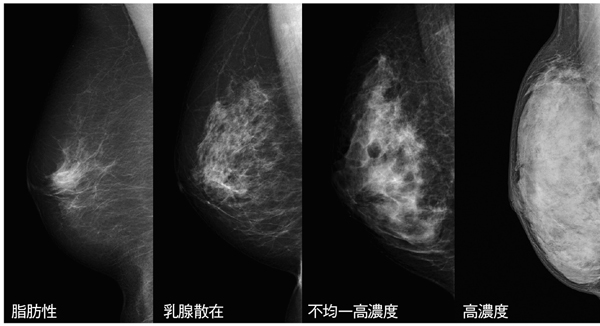

Aデンスブレスト(高濃度乳房)の人はマンモでは見つけにくい傾向が。

現在、乳がん検診でエビデンスがあるのはマンモグラフィだけです。しかしながら、マンモではがんを見つけにくい乳房の人がいるのをご存じですか? 乳房内に乳腺組織がどれだけあるか、その割合を乳腺濃度といい、乳腺濃度が高い乳房をデンスブレスト(高濃度乳房)と呼びます。マンモではがんも乳腺組織も白く写るので、デンスブレストの人はがんが見つけにくく、見落とすケースがあります。乳腺濃度が高い人は低い人より、乳がんのリスクが高いというデータもあるので、自分の乳房がどうなのかを医師に確認し、高濃度なら超音波検査を合わせて受けると安心です。(増田さん)

現在、乳腺濃度を4段階に分け、右ふたつが高濃度と診断されます。 資料提供/NPO法人乳がん画像診断ネットワーク

マンモグラフィを受けているのに、がんが見落とされることがあるのは、なぜ?

マンモグラフィ検査では、デンスブレストの場合、がんも乳腺組織も白く写るので、がんはまったく見えません。しかし、見えないにもかかわらず「異常なし」と診断され、検診を受けているのに、がんを見落とされることがあります。増田さんはこうしたケースには「判別困難」と通知してほしいと、全国の乳がん経験者とともに厚生労働大臣へ要望書を提出し、国への働きかけを行っています。

増田さんはNPO 法人「乳がん画像 診断ネットワーク」の活動で、デンスブレストの啓発をしています。写真は記者会見の様子と新聞に掲載された記事

Q検診によるデメリットってあるのですか?

A偽陽性、過剰診断、医療被ばくなどがあります。

検診にもデメリットはあります。例えば、検診で要精密検査となっても、がんとは限りません。これを偽陽性といいます。こうなったら、本来必要のない精神的ストレスを受けることになります。また、がんには進行が早いものと、遅いものがあります。非常に進行が遅く、命にかかわらないがんを早期に見つけることで過剰診断になることも。また、マンモグラフィやCT検査、胸部X線では、少なからず医療被ばくを受けます。現在は不利益よりも、利益のほうが上回る対策型検診※(住民検診)を受けることをすすめています。(中川先生)

※公共的な予防対策として行われる検診のこと。

次回も引き続き、「がんの予防・検査と治療法」についてご紹介します。