梅雨で暑さも増すこの時期は水分代謝を促して!

旧暦の1年を24等分して、季節の移り変わりとそれに伴う生活の知恵を結びつけた「二十四節気」の養生法。この考えは紀元前の中国で生まれ、日本でも古くから親しまれています。

二十四節気はまず1年で昼の時間が最も長い日を夏至(6/21)と最も短い日を冬至(12/21)と決め、そこに昼と夜の長さがほぼ同じになる日である春分(3/20)と秋分(9/22)を加えて、1年を春夏秋冬の4つの季節に区分。さらにその中を、気温の変化や気象現象、動植物の様子などで6つに分けたものです。(詳しくは第1回参照)

※日にちは国立天文台発表の2024年のもので、年により多少前後します。

「二十四節気は長年の生活経験や知識で導き出した、農作業の目安にするための『気候・天気の予報』であり、それに従った養生法は、『人は自然の一部で、自然と調和して生きることが大切』という考え方に基づいた健康管理の知恵です。これらは漢方の陰陽論や五行説ともつながっています」(齋藤友香理さん)

6月21日の「夏至」は1年で昼間がいちばん長く、冬至と比べると5時間ほど長くなります。本州では梅雨の真っ盛り。気温が上がり、ジメジメした日が多くなります。

雨は少し憂鬱になりますが、梅雨の時期に雨が少ない空梅雨だと、夏場の水不足や農作物の不作などの原因になるので、やはり適度に降ってくれるのがいいですね。

「農家ではこの頃までに田植えを終える目安にもなっていました。この時期には、『乃東枯(なつかれくさかるる)』、『菖蒲華(あやめはなさく)』、『半夏生(はんげしょうず)』と言われています。

乃東(だいとう)は夏枯草(かこそう)の古名で、夏至の頃に枯れたように見える紫の花をつける植物。靫草(うつぼぐさ)とも呼ばれています。利尿作用や消炎作用がある生薬としても使われます。

また、昔は水辺であやめの花が咲き始めると、梅雨が始まる目安とされていました。

半夏とはサトイモ科の植物で、この時期になると田畑のあぜ道などに自生します。この植物の塊茎は吐き気や消化不良など胃腸の働きを整える生薬になります」

踏み台昇降などで下半身をしっかり動かして!

「この夏至の頃には、東洋医学の『陽』の気質がかなり強くなります。気温も上がって暑いのですが、多湿のせいか上手に汗をかけないことが多く、体内に余分な水分が滞りがちに。

そのため頭が重くなり、頭痛や回転性のめまいなどの気象病、吐き気、関節痛、むくみなどの症状が出やすくなります」

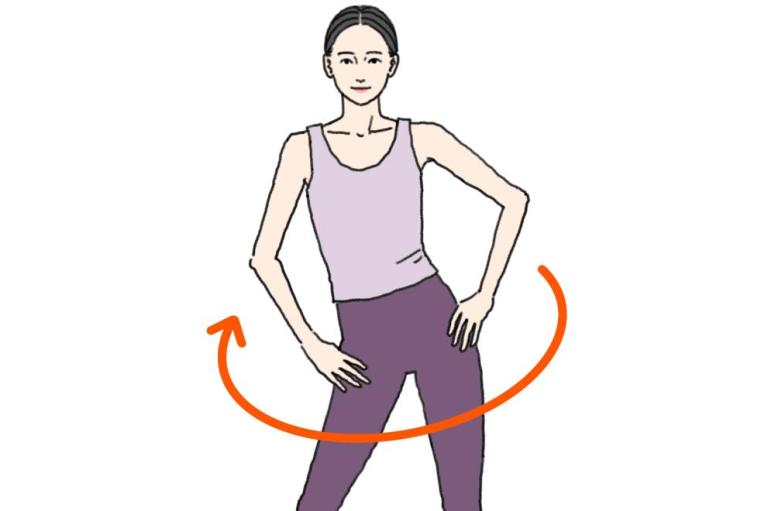

「こうした不調には、『気』を全身に巡らせることが大切。雨が多いので、屋外での運動は向きませんが、室内でできる限り足をよく動かすようにしましょう。踏み台昇降や階段の上り下りなどで、特に足首をよく動かします。

こうした運動や半身浴などで、しっかり発汗させて水分代謝を高めることを意識してください」

記事が続きます

旬のみょうがやしその殺菌効果で胃腸炎の予防も!

「水分代謝を高める食品は、カリウムが豊富なとうもろこし、そら豆、きゅうり、冬瓜など。薬膳でも体内の水を巡らせる食材として重宝します。

湿度が上がるこの頃は雑菌も繁殖しやすいので、胃腸炎、湿疹や水虫などの皮膚のトラブルも増えてきます。旬であるみょうがやしそ、しょうがには殺菌効果があるので、これらを上手に食卓に取り入れるといいでしょう。

6月末日には、神社では『夏越の祓(なごしのはらえ)』として『茅の輪(ちのわ)くぐり』※などで、身を清めて、無病息災を祈願する行事が行われます。

※茅の輪とは茅(ちがや)という植物で編んだ直径数メートルの輪のこと。神社の境内に設置されたこの輪を、唱え詞を唱えながら8の字を書くように3度くぐって無病息災を祈願する神事。

京都では、この時期に『水無月(みなづき)』という和菓子を食べる風習があります。これは、体に涼をもたらす氷を模した白い三角形のういろうに、邪気払いの意味を込めた小豆をのせたものです。小豆にはタンパク質をはじめ、食物繊維、ビタミンB1、カリウムや鉄分などのミネラルも豊富。水の代謝を助け、疲労回復に役立ちます。

こうした伝統行事には、その時期の養生の知恵が反映されています」

【教えていただいた方】

東京理科大学薬学部卒業後、薬日本堂入社。10年以上臨床を経験し、平成20年4月までニホンドウ漢方ブティック青山で店長を務め、多くの女性と悩みを共有した実績を持つ。講師となった現在、薬日本堂漢方スクールで教壇に立つかたわら外部セミナーも担当し、漢方を学ぶ楽しさを広めている。また「養生を指導できる人材」の社員育成、『薬日本堂のおうち漢方365日』『薬膳・漢方検定 公式テキスト』など、書籍監修にも多く携わっている。

イラスト/河村ふうこ 取材・文/山村浩子