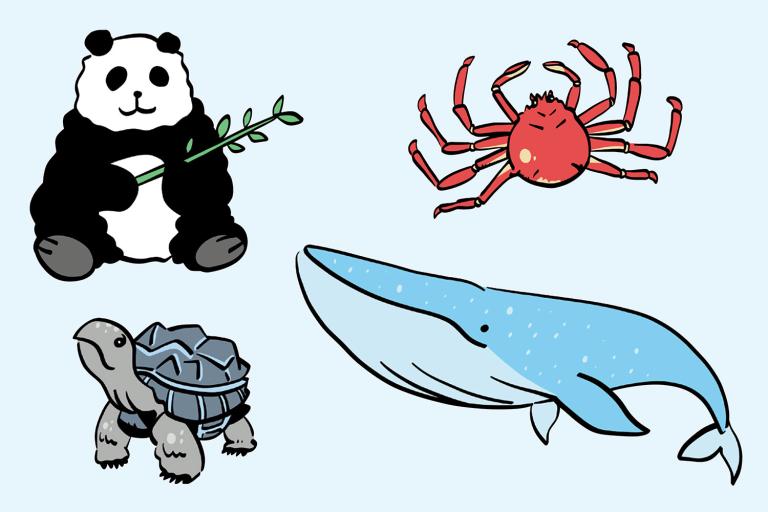

ベストは魚。食べ慣れない人はまずは肉をしっかりとることから始めて

タンパク質食材にはさまざまな種類がありますが、どんな食材をどのようにとるとよいのでしょうか?

「最もおすすめしたいのは魚です。魚はタンパク質だけでなく、良質な脂質も含まれたすばらしい食材なので、魚を食べるのが理想的。

ただし、魚は調理の手間がかかりますし、可食部が少ないので1尾食べても、肉に比べると補えるタンパク質量が少なくなることが難点。タンパク質増量スタート時は、まずは肉をたくさん食べるようにするのがおすすめです。

肉の種類はどれでもかまいません。食べられる量が大事なのでそのとき食べたいと思うものを選べばOK。

ただ、毎日同じ種類の肉を食べるとアレルギーの原因になるので、いろいろな種類をとるようにしましょう。

肉の種類だけでなく、同じ鶏肉でもももや胸など部位を変えるだけでもOKです。

そして、肉をしっかり食べられるようになってきたら、週2、3回は魚を食べるようにするといいと思います」

魚は刺身を1.5人前くらい食べるのがおすすめ

では、魚はどのようにとるとよいでしょうか?

「おすすめは刺身です。調理の手間いらずで、タンパク質量が加熱調理で目減りすることもなく、脂もよい状態でとれ、消化もいいので言うことなしです。

刺身は高いのでお金がかかるのが難点ですが、経済的に問題なければもりもり食べるといいと思います。

刺身1人前だとタンパク質量が少ないので、1.5人前くらい食べてほしいですね。カルパッチョでとるのもいいと思います。

1人前にするなら、肉野菜炒めや納豆など、違うタンパク質料理もプラスして、足りない分を補いましょう。

ただし、マグロなどの大型魚には不調の原因となる水銀が多く含まれていますので、多くても週に1回程度にするとよいでしょう」

肉や魚、卵をメインにして、不足分を大豆食品で補って

肉や魚以外のタンパク質食材の、卵や大豆製品は、どのようにとるといい?

「卵は、必須アミノ酸のバランスがよい良質のタンパク質食品なのでおすすめです。卵のコレステロールを気にする人がいますが、家族性の高コレステロール血症の人以外は、卵を食べてもコレステロール値は上がらないので、1日3個くらい食べてもOK。

ただし、卵は毎日食べるとアレルゲンになりやすいので、週に1〜2日は“休卵日”を作りましょう。

大豆製品も良質のタンパク質食品ですが、動物性のタンパク質のほうが、タンパク質の質を表す“アミノ酸スコア”が高く、植物性のタンパク質はやや落ちます。

また、植物性タンパク質には、動物性タンパク質に含まれているビタミンB12が含まれていません。ビタミンB12は赤血球を作るのに必要で、不足すると赤血球の質が低下して貧血など不調の原因となります。

記事が続きます

ですから、タンパク質補給は肉や魚、卵をメインにして、その不足を補うものとして大豆食品をとるのがおすすめです。

ちなみに大豆ミートと呼ばれる大豆で作られた代替肉は、ビタミンB12がまったく含まれておらず、本当の意味での肉の代替にはならないので、とるなら肉や魚、卵をとったうえでの補助として活用しましょう。

ただし、豆類には、グルテンやカゼインのように腸粘膜を荒らすレクチンという成分が含まれているので、たくさん食べるのはおすすめできません。

納豆のように発酵している豆は問題ありませんが、基本的には、豆類は旬のものを適量とる程度にしましょう」

「そして乳製品については、この連載の第4回でもお話ししたように、カゼインが含まれていてリーキーガットの原因になりやすいので、あまりおすすめしません。

リーキーガットになると食べたタンパク質がきちんと消化吸収されないので、乳製品はしっかり控えるようにしましょう。

ただしバターはカゼインがほとんど含まれないのでとってOKです。

毎日の食事に、タンパク質食材をうまく取り入れて補ってくださいね」

【教えていただいた方】

医療法人美健会 ルネスクリニック東京・管理栄養士。北陸学院大学短期大学部食物栄養学科卒業。産科婦人科、人工透析科、栄養療法を主とする自由診療クリニックでの勤務を経て、2019年より現職。「人の身体はみな同じではない」をつねに意識し、日々の栄養カウンセリングに臨む。「食事は治療」との信念から一生続く食事という行為を根本治療ととらえ、論拠が納得できる正しい情報を届けたいという思いから、書籍などで情報を発信。著書に『9割が間違っている「たんぱく質」の摂り方』(青春出版社)がある。 金津さんphoto/久富健太郎

写真/Shutterstock 取材・文/和田美穂