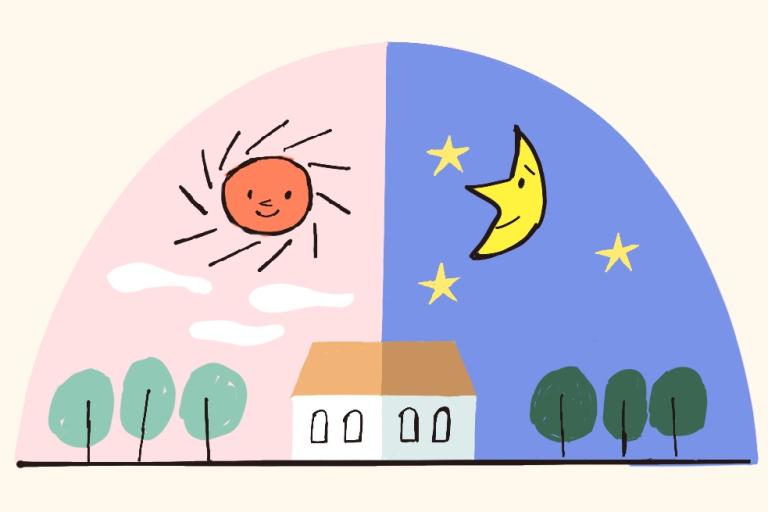

昼の時間が長くなるとともに「陽」の気が上昇

太陽が天の赤道を南から北へ横切る点を春分点といい、ここを通過するのが春分の日です。昼と夜の長さが同じになり、その前後3日、合わせて7日間がお彼岸。祝日を利用して、お墓参りに行く人も多いことでしょう。

「春分は四季の春のちょうど真ん中にあたり、春の陽気が高まる時期。年度の始まりでもあり、農作業が中心であった昔の日本では、この日を目安に農作業を始めていたようです。

『雀始巣(すずめはじめてすくう)』として、雀が巣作りを始め、『桜始開(さくらはじめてひらく)』と各地から桜の開花の知らせが届きます。さまざまな草木が芽吹き、花を咲かせるなど、本格的な春の到来を感じます。

一方で、『雷乃発声(かみなりすなわちこえをはっす)』と、恵みの雨を呼ぶ雷が遠くの空で鳴ることも。これからもわかるように、大気が不安定で、季節外れと思える雪や雹(ひょう)が降ることもあります。

春の陽気が高まる中でも、陰陽の調和が不安定な時期。寒暖差や気圧の変化、年度替わりなどによる環境の変化などから、自律神経が乱れがちに。花粉症や不眠になったり、気分の高まりからイライラするなど、精神面も不安定になります。

こんなときは、無理をせずに睡眠をしっかりとり、早起きをして朝日を浴びるなど、生活リズムを整えていくことが大切です」(齋藤友香理さん)

春食材で香りのよいよもぎは、餅にしてもお風呂に入れても◎!

「春になると、五行の『肝』の働きが活発になるといわれています。『肝』は『血』を貯蔵し、『気』の流れを調整する働きがあります。

肝の機能が正常なら情緒が安定しますが、肝が高まりすぎるとイライラしたり、怒りっぽくなります。血が不足すると目の疲れや思考力の低下などを起こします。

ほかに、肝には消化吸収を助け、胆汁の分泌を促し、筋肉や関節を支える働きも。

こうした肝の働きを整えてくれるのが、三つ葉やパクチー、クレソン、柑橘類などの香り食材です。食事に上手に取り入れることで、ストレスを緩和して精神を安定させ、胃液の分泌を促して消化吸収を助けてくれます。

また、緑色の食材、ほうれん草や小松菜も肝の働きを助けます。ほかに、雑穀やなつめ、いも類、新玉ねぎ、にんじんなどの甘味のある食材もいいですね。

なかでも、春食材であり香りのよい、よもぎは艾葉(ガイヨウ)と呼ばれる生薬で、お灸に使われるもぐさの原料でもあります。春に作られる和菓子の代表であるよもぎ餅にしてもいいし、よもぎ茶として飲んだり、入浴剤としてお風呂に入れてよもぎ湯を楽しむのもおすすめです。

よもぎ茶はハーブティーとして市販されている乾燥の葉を使えば簡単です。よもぎ湯は乾燥した葉を木綿や不織布の袋に入れて浴槽に浮かべたり、生の葉の場合は鍋で煮だして、その汁を浴槽に入れます。

体を芯から温めて血行を促すので、冷え症や肩こり、慢性腰痛などの緩和、安眠効果も期待できます。殺菌や消炎作用があるので、肌あれやかぶれなどの皮膚の炎症にもよいとされています」

記事が続きます

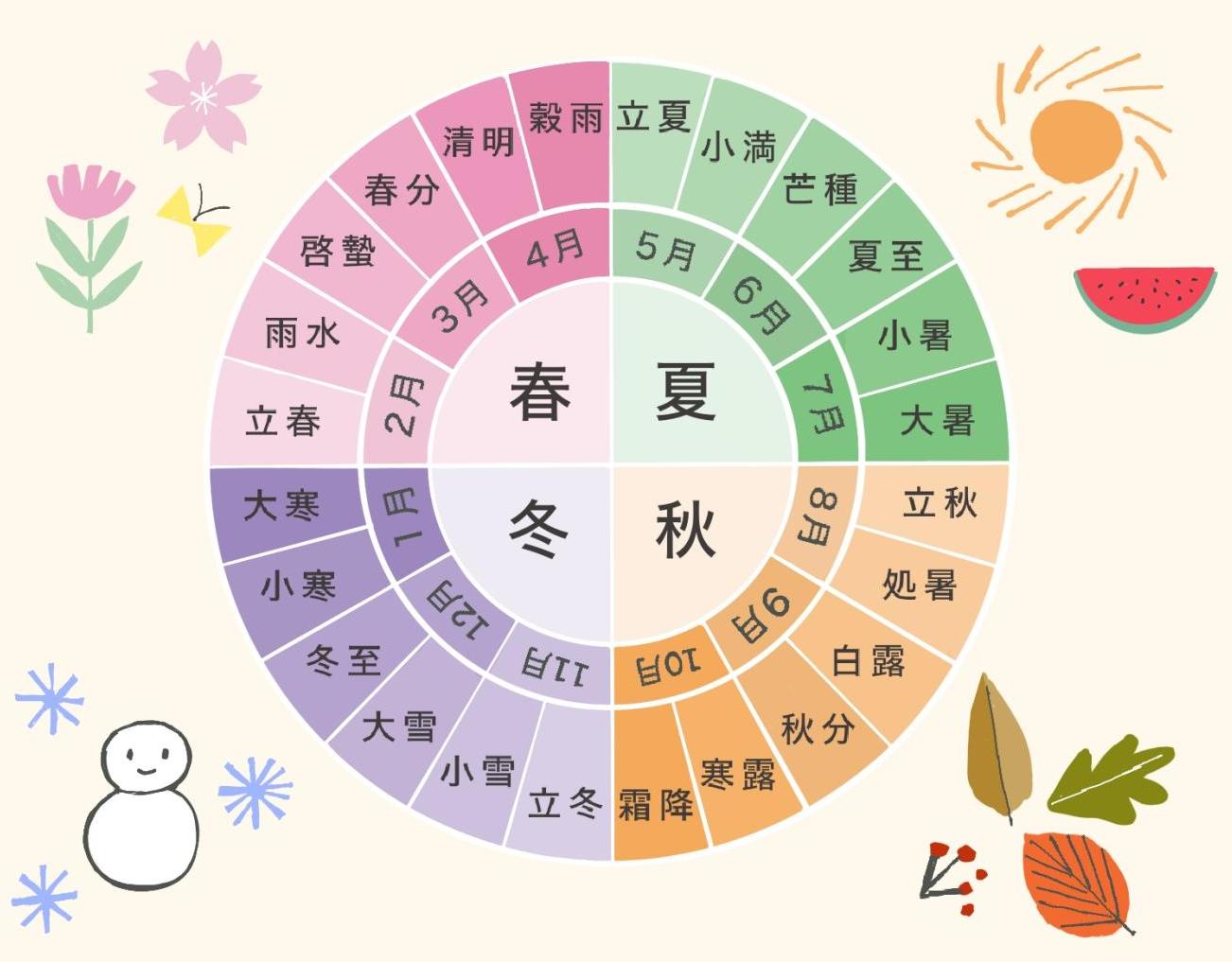

二十四節気の養生法とは?

旧暦の1年を24等分して、季節の移り変わりとそれに伴う生活の知恵を結びつけた「二十四節気」の養生法。この考えは紀元前の中国で生まれ、日本でも古くから親しまれています。

二十四節気はまず1年で昼の時間が最も長い日を夏至(6/21)、最も短い日を冬至(12/22)と決め、そこに昼と夜の長さがほぼ同じになる日である春分(3/20)と秋分(9/23)を加えて、1年を春夏秋冬の4つの季節に区分。さらにその中を、気温の変化や気象現象、動植物の様子などで6つに分けたものです。(詳しくは第1回参照)

※日にちは国立天文台発表の2025年のもので、年により多少前後します。

「二十四節気は長年の生活経験や知識で導き出した、農作業の目安にするための『気候・天気の予報』であり、それに従った養生法は、『人は自然の一部で、自然と調和して生きることが大切』という考え方に基づいた健康管理の知恵です。これらは漢方の陰陽論や五行説ともつながっています」

【教えていただいた方】

東京理科大学薬学部卒業後、薬日本堂入社。10年以上臨床を経験し、平成20年4月までニホンドウ漢方ブティック青山で店長を務め、多くの女性と悩みを共有した実績を持つ。講師となった現在、薬日本堂漢方スクールで教壇に立つかたわら外部セミナーも担当し、漢方を学ぶ楽しさを広めている。また「養生を指導できる人材」の社員育成、『薬日本堂のおうち漢方365日』『薬膳・漢方検定 公式テキスト』など、書籍監修にも多く携わっている。

イラスト/河村ふうこ 取材・文/山村浩子